Ce n’est un secret pour personne : notre manière de vivre contemporaine est génératrice de maladies dites « de civilisation ». Celles développées par une population citadine, sédentaire et stressée ; composée essentiellement de travailleurs du tertiaire, figés devant un écran, qui mangent mal et qui mangent trop. Une population bombardée de produits chimiques et de champs électromagnétiques, polymédiquée et multi-vaccinée.

Ce qui fait toute la différence avec la population française d’il y a à peine cent ans, en majorité rurale, cuisinant les produits du jardin fraîchement cueillis, et se soignant au bouillon de poule en se reposant sous l’édredon.

Comment enrayer les effets délétères dus au mode de vie ? En changeant de mode de vie, pardi ! Mais comme ce n’est pas si facile, on se contente de compenser. Une sorte de travail en miroir sur la base de ces nouvelles données civilisationnelles, pour en contrarier l’aspect délétère par une action contraire. Ainsi on peut relativement facilement mettre en place ce qu’on pourrait appeler un programme « santé de civilisation ». Bonne initiative à suivre assurément, mais pas aveuglément. Car ce type d’adaptation a ses limites et ses conséquences perverses.

De la prévention à l’intervention

La prévention, telle que l’entend l’Organisation mondiale de la santé, a été précisée dans les années 40. Elle y est englobée dans une définition élargie de la santé, au même titre que la promotion de la santé. Il existe donc en filigrane une gradation, depuis l’idée d’éducation à la santé jusqu’aux interventions médicales lourdes. La formule est intelligente. L’éducation à la santé travaille à modifier les comportements à la base lorsqu’ils sont associés à des facteurs de risque. Elle propose de prendre conscience, et éventuellement d’adapter sa relation : à la sédentarité, au stress, au tabac et addictions diverses, aux accidents du travail, ainsi qu’aux autres joyeux empêcheurs de santé. Les pouvoirs publics pourraient ou devraient légiférer sur les facteurs de risques non comportementaux, comme les pesticides, les perturbateurs endocriniens, ou le smog électromagnétique. Et les professionnels médicaux n’auraient plus qu’à se concentrer sur ce qui est passé à travers les mailles du filet préventif, en cherchant à guérir les maladies qui ne dépendent pas de l’hygiène de vie. (Ce qui revient en réalité, dans la pratique majoritaire, à développer un arsenal palliatif.) Mais cette vision angélique de la santé et cette claire répartition des tâches n’existent pas dans la vraie vie. Pour la bonne raison que nous ne vivons pas sous cloche, dans un milieu protégé par l’intérêt général.

Le maillon faible d’une politique préventive réelle

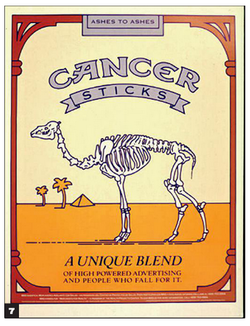

Dans la vraie vie, en effet, le système de santé doit faire avec la dérégulation libérale et le poids des lobbys, ce qui implique un partie truquée et beaucoup d’hypocrisie. Il y a un peu plus d’un an par exemple, deux campagnes de prévention sur les risques de l’alcool ont été annulées par le gouvernement sous de faux prétextes. C’est en tout cas la version des acteurs de santé publique concernés qui ont évidemment parfaitement identifié le lobby du vin [1]. L’alcool n’est d’ailleurs pas le meilleur exemple, puisque le resvératrol du vin rouge a été une des substances parmi les polyphénols la plus étudiée, avec de très bons résultats à la clé [2]. Il y a donc alcool et alcool. Dans ce cas précis, le lobby du vin n’a pas tort sur tous les points. Comme l’écrit Michel de Lorgeril : « L’alcool, c’est une chose, la "boisson alcoolisée" en est une autre : le vin est un ingrédient "incontournable" de la diète méditerranéenne. » [3] En effet, l’alcool et polyphénols sont une combinaison traditionnelle du french paradox, si propice à la santé. La célèbre étude épidémiologique « Lyon Diet Heart Study » de l’excellent Serge Renaud avait déjà montré dans les années 90 les mérites d’une alimentation incluant le vin rouge pour la santé cardiovasculaire. Cette même santé cardiovasculaire mise à mal par la pratique du binge drinking chez les adolescents, mais dont la cause, si elle transite bien par un excès d’alcool, se situe en dehors du domaine de la santé, dans un tissu social fragilisé, où l’on flirte plus facilement avec l’ennui, la pauvreté et la perte de sens. Sur ce cas précis, l’alcool est à l’alimentation ce que le pharmakon est à la médecine : à la fois poison et remède. Mais les campagnes santé ne sont sans doute pas le meilleur format pour faire de la pédagogie subtile ; et oui, la prévention des beuveries est plus que nécessaire pour diminuer comas éthyliques et comportements à risque – chutes, chocs et accidents en tout genre, sexuels compris – chez les jeunes et les moins jeunes. Cette parenthèse est destinée à illustrer le fait – ce n’est pas un scoop – que la parole officielle de santé est muselée par des vecteurs extérieurs à son sujet, tout en ayant la délicate mission de faire de la prévention « à la hache », armée de slogan, sans possibilité de nuance dialectique. Les campagnes officielles sont d’ailleurs rarement très populaires. Les réseaux sociaux, qui font feu de tout bois, sont souvent plus percutants, avec plus d’humour et sans doute plus d’à-propos. Mais aussi moins de risques de friction avec les avocats des grandes firmes, il faut le dire.

Du côté officiel, la Cour des comptes déplore une « adhésion trop faible » aux programmes de prévention médicalisée au regard de leurs coûts. En particulier le dépistage, et plus encore la vaccination. L’argent gaspillé n’est jamais une bonne chose, mais cet insuccès est dans un certain sens un facteur d’espoir qui mesure le degré de liberté de penser la santé en dehors des sentiers officiels. Il permet par exemple de jauger la solidité d’une réflexion non autorisée.

Le consommateur et son vice, plus que la lutte contre les lobbys

Il reste que faire une campagne sur les méfaits d’une substance, qui vise le consommateur isolé, est chose relativement aisée. Il s’agit là d’inciter l’autre – l’individu moyen, l’enfant, la femme enceinte ou le drogué – à changer pour son bien. Parfois avec une nette tendance culpabilisante : personne n’a oublié le message de prévention du Covid-19 faisant peser sur les enfants une responsabilité de contamination à travers les câlins faits aux grands-parents. Viser les comportements individuels est définitivement moins dangereux que de s’attaquer à plus fort que soi. Car légiférer sur des pollutions ou des nuisances demande en revanche aux pouvoirs publics d’initier eux-mêmes un changement à une tout autre échelle. Ce bras de fer difficile implique hélas une communication assez discrète sur les énormes chantiers qui devraient être menés au niveau politique. Les spots publicitaires dans ce cas brillent par leur absence. Le monde associatif et les scientifiques se rejoignent ainsi pour accuser la Commission européenne « de jouer le jeu de la grande industrie chimique et de faillir à son devoir de protéger les populations européennes contre un certain nombre de substances considérées comme potentiellement délétères pour la santé » [4]. Se heurter à un bouquet d’intérêts divergents, entrant en conflits les uns avec les autres oblige au jeu du chat et de la souris, au détriment de la santé collective.

« L’Europe peut interdire l’usage d’un pesticide… mais sous la pression de groupes de producteurs, elle peut aussi octroyer facilement une dérogation qui permettra, par exemple, d’employer ce produit 120 jours par an… soit à peu près pendant toute la durée de la culture ! » (François Veillerette, Générations futures)

Ce n’est pas sans raison que le bio – alimentation, vêtements ou produits ménagers – s’est imposé comme une mode. Le consommateur éclairé cherche désormais avec raison à diminuer son poison quotidien, pour emprunter un titre à Marie-Monique Robin. Puisqu’il faut se débrouiller soi-même, on cherche à recréer artificiellement un environnement plus propice à la santé. On intègre une Amap (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne), on achète un filtre à eau, on débranche la wifi, on applique les recettes du stage en entreprise « Gestion du stress et créativité ». Toute une floraison de disciplines de retour au calme intérieur pour contrarier la frénésie, l’instabilité constante de notre société, qui se vit à la fois dans le domaine du travail, du divertissement comme dans celui de la santé, qui voit les diagnostics d’hyperactivités ou de burn-out exploser. Le vide spirituel et l’absence de sens produisent leurs dégâts aussi, entre lassitude, découragement et pauvreté intérieure. C’est sur cette déliquescence que s’est développé l’engouement pour des démarches personnelles de santé au sens large, en dehors du parcours balisé.

Recyclage d’une vieille bonne idée

Finalement, la notion d’ « éducation de santé » est très proche de l’idée d’hygiène vitale développée par le courant naturopathique moderne. Les naturopathes se définissent d’ailleurs comme des éducateurs de santé, sans doute autant par philosophie, que par la nécessité de se protéger contre la menace d’exercice illégal de la médecine. Le Dr John H. Tilden, décédé en 1940, est à bien des égards un précurseur de ce qu’on pourrait appeler la santé « naturelle moderne ». Sa réflexion s’est construite en opposition à la médecine orthodoxe émergente, dont, jeune médecin installé dans l’Illinois, il a expérimenté les insuffisances et les méfaits. Sa critique essentielle de la médecine repose sur l’observation d’une utilisation systématique de médicaments, qui s’avère, dans une écrasante majorité de cas, totalement inefficace pour guérir des maladies. Il est intéressant de mentionner que le courant ostéopathique initié par Andrew Taylor Still, sensiblement à la même époque, s’est attaqué au même constat d’inefficacité et de dégât de la médecine médicamenteuse pétrochimique de l’époque. Still constate notamment que la mortalité infantile était moins forte dans les régions où les médecins étaient plus rares. Il écrit ainsi : « Au cours de la guerre civile, j’avais remarqué que dans les parties du Missouri et du Kansas où les docteurs avaient cessé d’exercer, les enfants ne mouraient pas. » [5] Pour en revenir à John Tilden, sa pratique l’a ainsi conduit à échafauder le concept de « toxémie » comme cause des maladies. Et malgré une approche quasi monomaniaque, il faut reconnaître qu’il a largement contribué à éduquer ses contemporains aux principes de « l’intoxination » et du drainage, largement médiatisés aujourd’hui. Prévention par l’hygiène de vie et cure « détox », voilà deux ingrédients majeurs d’une approche devenue très populaire malgré les procès en charlatanisme. Qui n’a pas encore en effet essayé sa « réforme alimentaire » ? Qui n’a pas de entendu parler de semaine de « jeûne et randonnée » ?

Récupération et dénaturation

Mais il y a cependant une différence de taille avec la pratique naturopathique du siècle dernier. L’approche hygiéniste était pensée comme une voie à part entière, une alternative suffisante et indispensable pour transcender la voie médicamenteuse, vécue comme une impasse. On oublie souvent qu’elle est une pratique historique qui a passé l’épreuve du temps, avec de nombreuses guérisons à la clé. Mais de cet héritage qualitatif, il ne reste plus grand-chose. Les articles « gardez la ligne avec votre cure détox » des journaux féminins, voire même les blogs de santé naturelle, sont loin de ces ambitions curatives, mais proches de la recherche du buzz pour les uns, ou de la rentabilité pour les autres. On fait commerce de tout. Le site Global Market Insight nous apprend que la taille du marché de la Detox Drink « était évaluée à 4,35 milliards de dollars en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 3,5 % entre 2024 et 2032 » et que « Les boissons détox sont de plus en plus utilisées car les gens recherchent des alternatives tout-naturel pour améliorer leur bien-être et maintenir un mode de vie sain » [6]. Sans trop comprendre ce que veut dire TCAC, nous mesurons aisément que la Détox Drink risque de rester tout à fait rentable quelque temps ! L’hygiène vitale s’est ainsi progressivement vidée de sa substance en devenant un simple adjuvant d’un style de vie plus sain. Un washing de plus, dont les médias de grands chemins font aujourd’hui leurs gorges chaudes. Exemple de prose critique d’une diététicienne, experte en nutrition et rédactrice scientifique :

« On peut croire – à tort – que les cures de détox sont des vestiges du passé. Pas vraiment ! L’ancêtre de la détox existe depuis des siècles : la saignée. On utilisait jadis cette technique pour traiter certaines maladies et purifier le corps du patient. Cette approche, malheureusement, n’a abouti nulle part et nous avons réalisé qu’elle était en fait inhumaine et un peu barbare. » [7]

Indépendamment du manque de logique des premières phrases, on peut tomber d’accord sur le fait que l’origine de la saignée remonte au moins à 3 000 ans. Mais elle a surtout été généralisée au XIXe siècle, comme une sorte de remède universel par Joseph Broussais, le très influent premier professeur et médecin en chef du Val-de-Grâce, et membre de l’Académie royale de médecine. Ainsi, la très officielle saignée est en réalité l’ancêtre de la très officielle médecine majoritaire, avant que l’industrie pharmaceutique ne développe les traitements médicamenteux. Il s’agissait d’une théorie médicale, qui, comme c’est le sort de toutes les théories médicales même lorsqu’elles sont académiques, est tombée en désuétude. Ceci est un autre débat, mais le moins qu’on puisse dire est que la précision n’est pas de mise dans les articles contemporains ! Le mois de janvier est propice à dénoncer l’arnaque de la « détox », mais toujours en tapant à côté. L’arnaque est réelle quand les thés ou tisanes vendus à prix d’or contiennent des arômes synthétiques et peu d’atouts thérapeutiques. Mais l’on entretient par exemple quasi systématiquement la confusion sur les objectifs bien distincts de détoxination du corps et de perte de poids.

« En fait il faut comprendre que cette conception de la détox, on imagine qu’après avoir mangé en excès, on va éliminer les toxines, c’est une invention commerciale, pseudo-scientifique sans aucun fondement. [...] C’est vrai que notre corps effectue en permanence des réactions chimiques, avec fabrication de produits qu’on peut appeler toxines et qu’il faut éliminer. Mais nous sommes naturellement équipés pour gérer l’élimination de ces déchets métaboliques, notamment grâce au foie, au rein, au tube digestif, au poumon et à la peau. Ces organes que nous avons tous et travaillent sans relâche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. » (« Quelle est la meilleure détox de janvier ?« , France Inter, 6 janvier 2025 [8])

Cette assertion est aussi bête que de dire que comme notre corps a la capacité de cicatriser tout seul, nous n’aurons jamais besoin de faire de point de suture ! Les déchets métaboliques de notre corps peuvent tout à fait dépasser les capacités d’élimination de ces déchets par nos émonctoires, ce qui survient avec une banalité déconcertante grâce au style de vie moderne. Le côté pervers de ces avertissements est de cantonner une approche de santé à une pratique complémentaire tolérée, à la marge d’une démarche estampillée scientifique, dont on connaît pourtant bien toutes les ficelles aujourd’hui.

Conclusion

S’occuper de sa santé par soi-même en cherchant à recréer un environnement plus positif est bien sûr indispensable. La limite de ces interventions de bon sens est qu’elles permettent de s’accommoder du dysfonctionnel, sans remises en question fondamentales. Tout un marché alimente ainsi de façon perverse le système. Le consommateur paie de ces deniers parce qu’il cherche à aller mieux ; ce faisant il fait tourner la boutique libérale, tout en se faisant traiter de crédule par un système de santé incapable de remplir son rôle correctement. Complice parfois inconscient, l’adepte de santé naturelle croit réinventer la roue, entre « détox », huiles essentielles, véganisme, communication non violente ou méditation, croyant être à la pointe de la prévention et du mieux-vivre. Sans s’apercevoir qu’il fait la même chose qu’il y a cent ans, en moins maîtrisé, le packaging et la facture en sus. C’est que nous n’avons pas non plus beaucoup d’autres choix ! La marge de manœuvre est bien étroite. Un des risques est de supporter trop longtemps, grâce à de petits aménagements de ce genre, des conditions qui ne devraient pas être tolérées. La prise de conscience sur les conditions pathologiques qui génèrent ces états en est retardée, reléguant à un éternel « plus tard » un changement radical. Pour établir une comparaison, si des économistes en viennent à souhaiter une crise terminale pour assainir le système monétaire, il serait peut-être temps de comprendre que les capacités adaptatives en matière d’hygiène de vie sont elles aussi à leur maximum. Car, oui, une autre crise se vit au sein de nos organismes. La difficulté de s’y soustraire s’accroît à chaque naissance, laissant des perspectives d’avenir pleines de craintes justifiées.

et

et  !

!