En histoire, tout est question de point de vue. Le point de vue le plus accessible est toujours celui du vainqueur, qui a écrit l’histoire (« L’histoire sera tendre avec moi ; je vais l’écrire moi-même », aurait dit Churchill). Il faut se donner du mal pour reconstituer le point de vue du vaincu, qui n’est pas forcément plus objectif, mais qui permet d’avoir une vue d’ensemble et de tendre vers l’objectivité.

En ce qui concerne l’histoire de notre civilisation européenne, deux grandes perspectives s’affrontent. Si je regarde la civilisation européenne de l’intérieur de l’Église, je la verrai comme fondamentalement chrétienne. Je verrai l’Église et la foi catholique comme le cœur de notre civilisation. Je considérerai que celle-ci est née avec l’Église et que, par conséquent, elle mourra avec elle. Je désignerai le Moyen Âge classique comme l’âge d’or de notre civilisation, parce que c’est la période de la plus grande influence de l’Église, la période où toutes les couches de la société semblent soumises à l’autorité du pape, qui n’a qu’à claquer des doigts pour envoyer la classe militaire délivrer le tombeau du Christ.

Dans cette perspective, je verrai la Renaissance comme le début de la déchristianisation, et donc comme un processus destructeur. C’est ainsi que Monseigneur Henri Delassus écrit dans La Conjuration antichrétienne (1910) :

« Tout le mouvement imprimé à la chrétienté par la Renaissance, la Réforme et la Révolution est un effort satanique pour arracher l’homme à l’ordre surnaturel établi par Dieu à l’origine et restauré par Notre-Seigneur Jésus-Christ au milieu des temps, et le confiner dans le naturalisme. » [1]

Cette perspective – suffisamment caricaturale par elle-même – est biaisée. Elle déforme la Renaissance, ainsi que l’héritage antique dont celle-ci se réclame. Voici comment Delassus caractérise cet héritage :

« Le paganisme, poussant le genre humain sur la pente où le péché originel l’avait engagé, disait à l’homme qu’il est sur la terre pour jouir de la vie et des biens que ce monde lui offre. Le païen n’ambitionnait, ne recherchait rien au-delà ; et la société païenne était constituée pour procurer ces biens aussi abondants et ces plaisirs aussi raffinés ou aussi grossiers qu’ils peuvent l’être, à ceux qui étaient en situation d’y prétendre. » [2]

Il y a ici plusieurs malentendus – et preuves de mauvaise foi. Tout d’abord, ce n’est pas le « paganisme » que la Renaissance redécouvre. Le mot « païen » a originellement la même signification que « paysan » ; c’est une insulte utilisée par l’Église contre ses ennemis. Aucun artiste ou intellectuel de la Renaissance ne s’est jamais déclaré païen. Et si l’on entend par « paganisme » les cultes polythéistes pratiqués dans le monde préchrétien, ce n’est pas non plus à ce niveau que se situe le génie gréco-romain que la Renaissance a remis en valeur : il se situe principalement au niveau du logos, de la pensée, de la philosophie, laquelle, dans le vocabulaire de l’Antiquité, englobe tout le savoir. Enfin, cette philosophie n’est aucunement matérialiste, et encore moins athée. Elle véhicule simplement une conception du monde, de l’homme et de Dieu étrangère à la tradition judéo-chrétienne – c’est-à-dire étrangère à l’influence étrangère, autrement dit, bien de chez nous.

La perspective alternative que je vais présenter ici s’accorde sur deux points avec la perspective chrétienne. Premièrement, la Renaissance est bien une rupture profonde avec l’ordre médiéval ; c’est presque la naissance d’une nouvelle civilisation. Deuxièmement, cette rupture est une continuité renouée avec l’héritage gréco-romain ; c’est le retour du miracle grec. Là où ma perspective diffère, c’est sur la valeur supérieure que j’accorde à ce mouvement civilisationnel. J’espère réussir à vous démontrer, par cet article, que les plus grands accomplissements de la civilisation européenne sont nés de la Renaissance, et qu’on ne peut donc admirer et aimer la civilisation européenne sans s’émerveiller du génial jaillissement de la Renaissance. Dans une seconde partie à paraître, j’essaierai de vous démontrer que, contrairement à ce que prétend le narratif chrétien, et n’en déplaise aux rationalistes athées, Dieu et sa Providence (un concept emprunté aux stoïciens, tout comme le Logos) sont pleinement présents dans la haute culture gréco-romaine, qui n’a à voir ni avec le « paganisme » ni avec le « naturalisme » entendu au sens de matérialisme.

Cette perspective peut paraître provocatrice, mais elle n’est pas nouvelle. Quand je dis en substance que la civilisation européenne éclot à la Renaissance en puisant à la source de l’Antiquité gréco-romaine, je ne fais que reprendre la vision des hommes de la Renaissance eux-mêmes.

Valoriser la Renaissance ne signifie pas défendre en bloc « les trois grands R » (Renaissance, Réforme, Révolution) que Delassus condamne et que Pierre Hillard, dans son sillage, désigne comme les bulldozers détruisant le monde issu de la Révélation [3]. On verra que la Réforme protestante, et la Contre-Réforme catholique qui lui répond, ont toutes deux enrayé la dynamique de la Renaissance, au point qu’ensemble elles constituent une contre-Renaissance. Quant à la Révolution française, elle est très clairement le contre-coup à retardement de la révocation de l’édit de Nantes (1685), c’est-à-dire de la restauration de l’absolutisme catholique. Mais elle n’est pas pour autant une re-Renaissance.

Ces questions sont-elles importantes ? Oui, elles sont d’une importance capitale pour qui aime notre civilisation et s’inquiète de son avenir. Car pour se former une vision réaliste de l’avenir possible de notre civilisation, il s’agit d’abord de bien comprendre ses deux racines essentielles. Si nous considérons que le christianisme est l’âme de l’Occident, et le Moyen Âge classique son âge d’or, alors nous n’avons plus qu’à céder au désespoir, à moins de croire aux miracles eschatologiques. Reconnaître au contraire que le génie européen est la continuation du génie gréco-romain, réveillé de son sommeil médiéval à la Renaissance, c’est voir la lumière au bout du tunnel.

La déchristianisation est irréversible, mais elle ne signifie pas la mort de notre civilisation, parce que le christianisme n’est pas la seule racine de notre civilisation. Elle n’en est même pas la racine principale. Elle a nourri notre civilisation pour un temps, mais ne l’a pas fondée : nous sommes toujours les héritiers d’Athènes et de Rome, bien plus que de Jérusalem et du Vatican.

Comment nommer ces deux racines ? Le plus simple, il me semble, serait de les désigner comme « hellénisme » et « christianisme », entendus comme visions du monde, de l’homme et de Dieu. Dans « gréco-romain », il n’y a pas vraiment deux termes, car Rome appartient pleinement à la civilisation hellénistique fondée par Alexandre le Grand (c’est pourquoi le transfert de la capitale à Constantinople en 330 est un retour aux sources). Néanmoins, comme c’est depuis Rome et par l’Empire romain d’Occident que l’hellénisme s’est diffusé en Europe occidentale, le terme « gréco-romain » est plus parlant. Opposer à cela la racine « chrétienne » pose un problème, parce que le christianisme a un pied dans l’hellénisme. Le Nouveau Testament appartient à la littérature grecque, et la structure mythique des évangiles est typiquement hellénique (je vous renvoie à mon article sur « le secret messianique », où je distingue le Jésus Messie d’Israël et le Jésus fils de Dieu grec). Cependant, de l’aveu des théologiens, la philosophie grecque n’a jamais été pour eux autre chose qu’une boîte à outils. Le christianisme reste avant tout ce qu’il est depuis sa naissance : un messianisme dérivé de la tradition hébraïque. Le catholicisme romain est davantage enraciné dans la tradition judaïque du Dieu jaloux que dans la tradition philosophique du Dieu cosmique, de sorte qu’il me semble justifié, en définitive, d’opposer la racine « gréco-romaine » à la racine « judéo-chrétienne ».

Ce faisant, on oublie un peu les nobles barbares germains et celtes, auxquels tiennent beaucoup les néopaïens, mais dont l’apport culturel est plus folklorique que civilisationnel, car comme l’a bien montré Henri Pirenne, les Barbares aspiraient de tout leur cœur à se romaniser [4]. Je leur rendrai toutefois hommage dans la seconde partie, en reprenant l’idée que l’Allemagne, préservée de la sclérose scolastique latine, se découvre une affinité indo-européenne avec l’hellénisme au XVIIIe siècle : Hegel est platonicien.

Précision sur le Moyen Âge

Ce sont les hommes de la Renaissance qui ont inventé la catégorie du « Moyen Âge » pour désigner ce qu’ils percevaient comme une longue éclipse de la pensée et du savoir gréco-romains [5]. La pertinence de cette catégorie est aujourd’hui débattue. Pour la période qui va du IVe au VIIIe siècle, on parle maintenant de l’« Antiquité tardive » ; elle se caractérise par la décadence des institutions et de la culture, et la conquête des esprits par le christianisme – conquête de bas en haut, en commençant par les femmes et en finissant par les empereurs. Il faut attendre la fin du Xe siècle pour voir apparaître l’art roman, soit ce qui nous reste de plus ancien de la civilisation médiévale. Comme son nom l’indique, l’art roman est un prolongement de l’art romain, et les chroniques du début du XIe siècle montrent que les Européens de ce temps-là croyaient vivre encore « dans le monde romain » (in romano orbe) [6].

Au milieu du XIe siècle commence le Moyen Âge classique. C’est indéniablement l’âge d’une certaine hégémonie culturelle de l’Église romaine. Mais n’exagérons rien. Parce que l’Église possède à cette époque un quasi-monopole sur l’écriture, l’historien, dépendant des sources écrites, tend à confondre la culture médiévale avec la culture cléricale, en oubliant que les hommes d’Église ne représentent qu’environ un pourcent de la population européenne, et que le reste des hommes ne comprend pas le latin mais n’en pense pas moins.

Gardons-nous donc d’attribuer tout le génie de cette période au christianisme. Considérons l’exemple emblématique des cathédrales gothiques. Elles sont catholiques parce que le culte qui y est rendu est catholique. Mais qui les a construites ? Les évêques étaient généralement les donneurs d’ordre et les principaux leveurs de fonds, mais ils ne sont pour rien dans les prouesses techniques et esthétiques de ces chefs-d’œuvre architecturaux. Les architectes et les bâtisseurs de cathédrales étaient des artisans organisés en corporations indépendantes de l’Église. Il se trouve que les plus représentatives de ces confréries étaient celles des « francs maçons », qui se désignaient ainsi parce qu’ils étaient libres de choisir leurs employeurs et de se déplacer dans toute l’Europe. Ces bâtisseurs aimaient à revendiquer un savoir secret remontant à l’Antiquité, et ne se privaient pas de décorer leurs cathédrales de motifs et de symboles assez peu catholiques. Il est assez ironique que la franc-maçonnerie soit devenue, aux yeux d’auteurs comme Henri Delassus, le plus grand ennemi de l’Église. Il n’y a pas, bien entendu, identité entre la franc-maçonnerie apparue au XVIIIe siècle et les confréries médiévales, mais la filiation est avérée.

Je ne veux pas tirer de cette remarque des conclusions abusives, ni contester au Moyen Âge son génie architectural. Je veux simplement attirer l’attention sur l’erreur logique consistant à mettre au crédit du « christianisme » ou de « l’Église » tout ce qui incarne à nos yeux la « chrétienté ». Le lien de cause à effet que l’on postule communément entre l’Église catholique et la civilisation européenne est en partie imaginaire. La question, au fond, est de savoir si c’est le christianisme qui a fait la grandeur de l’Europe, ou si c’est au contraire l’Europe qui, pour un temps, a fait la grandeur du christianisme.

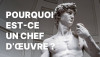

Il n’est pas inutile de rappeler que le terme « gothique » (gotico) appliqué à l’architecture apparaît à la Renaissance, avec une connotation péjorative de la part des artistes et architectes italiens, qui voient dans le gothique flamboyant du bas Moyen Âge un maniérisme décadent et barbare, et préfèrent revenir aux canons gréco-romains. Ils redécouvrent ces canons en 1414 dans les dix volumes du De architectura de Vitruve (Ier siècle av. J.-C.), totalement inconnu au Moyen Âge. Les principes esthétiques de Vitruve, tirés des notions d’équilibre et de l’imitation de la nature, vont influencer non seulement les architectes, mais les artistes. On connaît tous la reproduction de l’Homme de Vitruve par Léonard de Vinci :

Les hommes de l’art

C’est un érudit florentin, Poggio Bracciolini, qui a découvert l’ouvrage de Vitruve. Florence, le berceau de la Renaissance, est une commune républicaine fière de son indépendance depuis le XIe siècle, comme d’autres cités italiennes. Au XVe siècle, sous le gouvernement généreux des Médicis (Cosme l’Ancien et son petit-fils Laurent le Magnifique), elle est le moteur d’un extraordinaire renouveau artistique et littéraire. Avec la fondation d’une Académie platonicienne en 1462, qui deviendra un centre majeur d’échange intellectuel, Florence se prend pour la réincarnation d’Athènes.

C’est au Florentin Michel-Ange que l’on pense en premier lorsqu’on évoque l’époustouflant niveau technique et esthétique atteint dans l’art de la sculpture à la Renaissance, rendu possible par l’étude des modèles grecs et romains, et par les progrès de l’anatomie. Rien de comparable n’existe au Moyen Âge. Le David de Michel-Ange, sculpté dans un unique bloc de marbre de cinq mètres de haut, invite à s’interroger sur la relation entre les traditions gréco-romaine et judéo-chrétienne. À laquelle de ces deux sources puise le génie de Michel-Ange ? Il est bien évident que son David n’est pas juif, mais grec.

Si maintenant on cherche dans l’histoire de la peinture les œuvres qui illustrent le génie européen, on va à nouveau penser à un Florentin, Léonard de Vinci. Et l’on pourrait méditer sur le fait que son chef-d’œuvre de renommée mondiale n’est pas un portrait de la Vierge, mais celui d’une femme énigmatique dans lequel beaucoup ont reconnu la divinité préchrétienne Isis, ici « dévoilée ». L’un des apports majeurs de la Renaissance en peinture est la perspective (selon un procédé inventé par Filippo Brunelleschi en 1425) ; elle introduit une troisième dimension, faisant de la peinture un art de l’espace et non plus seulement un art décoratif à deux dimensions. L’Italie n’est pas le seul foyer de créativité en peinture. On pensera aussi aux peintres flamands de la même époque, qui inventent la peinture à l’huile sur toile, et qui avec des scènes de la vie quotidienne atteindront bientôt un niveau de réalisme et d’expressivité stupéfiant.

Passons à la musique. Mis à part le chant grégorien, qui est d’une rigoureuse simplicité harmonique, on sait peu de chose de la musique pratiquée en Europe durant le Moyen Âge, si ce n’est que les instruments sont surtout d’origine orientale. Les fondements de la musique baroque, qui marque le début de la musique classique, datent de la Renaissance. C’est au XVe siècle qu’apparaissent les premières théories de la musique, élaborées à partir de notions pythagoriciennes. C’est à la même époque qu’on intègre la tierce parmi les accords consonants, qu’on invente le tempérament mésotonique qui permet de construire un clavier, et qu’on construit la plupart des instruments utilisés encore de nos jours. C’est le début de la musique polyphonique, dont on codifie l’écriture et qu’on commence à imprimer dès 1476. Tout cela s’invente dans les cours princières, mais se retrouve progressivement dans la musique populaire.

Comme pour les arts plastiques, il est difficile d’attribuer au christianisme la moindre influence dans ces évolutions. L’Église désapprouve l’innovation harmonique et, lors du concile de Trente (1545-63), déconseille la polyphonie qui nuit à la bonne compréhension des textes sacrés. Certes, on a tout de même écrit de la musique sacrée polyphonique, et l’on ne peut ignorer que certains musiciens, comme Jean-Sébastien Bach (1685-1750), étaient très pieux. Mais il ne peut être question de réduire l’inspiration musicale des grands génies européens à leur foi chrétienne, car l’émotion religieuse est loin d’être le seul registre de la musique classique, même à ses débuts. Force est de reconnaître que la musique classique, qui a « adouci les mœurs » de l’Occident pendant les cinq derniers siècles, est née du génie de la Renaissance, et ne doit presque rien au Moyen Âge européen.

Je suis d’avis que l’élévation spirituelle et morale qu’a produit la musique classique, dans toutes les couches sociales, était supérieure à celle de la messe, et qu’inversement sa disparition dans la culture des jeunes générations – et son remplacement, aux dernières nouvelles, par le rap et la techno – compte pour davantage dans la barbarisation de nos sociétés que la perte de fréquentation des églises et le déclin de la croyance dans les dogmes catholiques.

Quoi qu’il en soit, les rapides considérations précédentes suffisent à se persuader que la Renaissance ne représente pas un simple progrès, mais un immense saut qualitatif dans l’art européen, qui n’a d’équivalent dans aucune autre civilisation. Inversement, mis à part les prouesses technologiques de l’architecture gothique, il serait facile de démontrer que rien dans le Moyen Âge européen ne dénote une supériorité artistique dans un domaine quelconque par rapport aux civilisations orientales de la même époque.

Le même constat peut être fait dans le domaine de la science, que l’on nommait « philosophie naturelle » jusqu’à la Renaissance.

Les hommes du savoir

Pouvez-vous nommer de mémoire une seule découverte scientifique du Moyen Âge européen ? Comme la Belle au bois dormant, la science est tombée en léthargie durant tout le Moyen Âge, piquée par la quenouille de la théologie. Et lorsqu’elle s’est réveillée à la Renaissance, c’est avec les souvenirs de l’Antiquité.

Si le savoir de la Grèce classique est parvenu jusqu’aux hommes de la Renaissance, c’est, ne l’oublions pas, grâce à l’immense effort de préservation déployé pendant l’époque hellénistique, notamment dans la bibliothèque d’Alexandrie fondée par Ptolémée Ier Sôter (305-283 av. J.-C.), qui contenait, dit-on, jusqu’à 700 000 volumes. À cette époque, le royaume d’Israël passait pour le comble de la barbarie, et le roi séleucide Antiochus VII envisageait d’« anéantir complètement le peuple juif, ou, du moins, à détruire ses institutions et à le forcer de changer sa manière de vivre » [7].

Une infime partie seulement des livres conservés à Alexandrie a traversé l’Antiquité tardive, puis nous est parvenue, grâce aux moines copistes du IXe au XIe siècle, dont les manuscrits, mis au rebus dans les siècles suivants, furent découverts entre le XIVe et le XVe siècle. Voici par exemple comment Poggio Bracciolini raconte sa découverte du seul ouvrage conservé de Quintilien :

« Là, parmi une quantité énorme de livres qu’il serait trop long de décrire, nous avons trouvé Quintilien toujours sain et sauf, bien que sale de moisissure et de poussière. Car ces livres n’étaient pas dans la bibliothèque, comme il convenait à leur valeur, mais dans une sorte de cachot macabre et sombre au pied de l’une des tours, où même les hommes condamnés pour un crime passible de la peine de mort n’auraient pas été enfermés. » [8]

C’est dans ces conditions que se révèle à la lumière le savoir antique. C’est pourquoi, par exemple, Hippocrate (v. 460-377 av. J.-C.) nous apparaît encore comme le fondateur de la médecine. Durant la période romaine impériale, Claude Galien de Pergame (v. 129-201 av. J.-C.) s’appuie sur l’observation anatomique et développe des hypothèses sur les processus physiologiques. Parce que la pratique de la médecine est fortement déconseillée aux moines et aux clercs, et parce que la dissection des cadavres est interdite, on en sait moins en médecine au XIIe siècle que les Grecs huit siècles plus tôt [9]. Quelques progrès nous viennent cependant des Arabes, par qui l’Occident latin redécouvre partiellement Galien au XIe siècle, ainsi que le Persan Avicenne (980-1037), traduit en latin à Tolède entre 1150 et 1187.

Le même scénario s’applique à la géographie. Les Grecs (Thalès, Hérodote, Aristote) s’étaient illustrés par leur désir d’explorer et de décrire le monde. Durant l’époque hellénistique, Ératosthène (276-194 av. J.-C.), directeur de la bibliothèque d’Alexandrie, calcule mathématiquement la circonférence de la terre avec grande précision, établit une grille de méridiens et de parallèles, et dresse la première carte du monde connu. Vers 150 av. J.-C., Claude Ptolémée compose une compilation des connaissances géographiques. Toute cette science tombe dans l’oubli en Occident au Moyen Âge. La cartographie est alors pratiquement inexistante, ou se limite à une représentation symbolique du monde avec Jérusalem au centre. La géographie ne renaît qu’avec la redécouverte de la Géographie de Ptolémée au début du XVe siècle, et s’impose comme une discipline à part entière avec les grandes découvertes.

En astronomie, aucun progrès réel n’a été réalisé depuis Ptolémée, dont le traité L’Almageste est redécouvert au XIIe siècle par l’intermédiaire des Arabes. Mais Ptolémée considère la Terre comme immobile. Lorsque Copernic défend l’héliocentrisme dans son traité De Revolutionibus en 1543, il dépasse Ptolémée mais se fonde sur ses lectures des philosophes antérieurs, et se dit inspiré par Pythagore.

Copernic ouvre la voie, au siècle suivant, à Galilée et Kepler, qui profitent des progrès en mathématiques et de la fabrications d’instruments comme les télescopes. Galilée et Kepler servent à leur tour de tremplin à Newton.

Tous ces travaux vont bien au-delà du savoir antique, mais la passion intellectuelle qui les a fait naître, en dépit de l’opposition des autorités cléricales, a été stimulée par la redécouverte des savants grecs, et en particulier par les mathématiques. Car si l’on peut attribuer une invention aux Grecs, c’est bien les mathématiques : les écoliers du monde entier apprennent encore les théorèmes de Pythagore, Euclide et Thalès.

On peut donc conclure pour la science de la même manière que pour les arts. Premièrement, celui qui croit à la supériorité de la civilisation européenne en ce domaine doit en remercier la Renaissance. Deuxièmement, l’extraordinaire fécondité scientifique de la Renaissance commence par la réappropriation de la science antique. Troisièmement, comme le procès de Galilée suffit à l’illustrer, l’Église a joué principalement un rôle négatif dans ce décollage scientifique. C’est dans l’ordre des choses, puisque la démarche scientifique exige la remise en question des certitudes, et mène inévitablement à contester l’autorité de l’Église en matière de vérité. C’est par des critères philologiques rigoureux que Nicolas de Cues en 1433, puis Lorenzo Valla huit ans plus tard, ont prouvé que la donation de Constantin était un faux – un sérieux coup porté au prestige et à la prétention hégémonique des papes.

Tout cela étant dit, je voudrais insister sur le fait que l’affrontement entre l’Église et la science durant la Renaissance n’est aucunement un affrontement entre la foi en Dieu et l’athéisme. L’athéisme est inexistant dans les débats du XVe siècle. Au siècle suivant, les humanistes comme Érasme ou son ami Thomas More sont horrifiés par les guerres de religion, mais considèrent l’athéisme pire encore que le fanatisme religieux. Les savants croient en Dieu, et ce sera encore le cas au XVIIe siècle : Isaac Newton, le plus grand génie scientifique de son époque, est intensément religieux.

Cependant, l’idée de Dieu que se font ces hommes du savoir s’éloigne de plus en plus de la doctrine chrétienne pour se rapprocher de la philosophie grecque : c’est un Dieu qui gouverne le monde par les lois naturelles plus que par les miracles, et qui communique avec l’homme par la raison plus que par la Révélation.

La vie de Blaise Pascal est une illustration dramatique de cette tension dialectique entre deux idées de Dieu. Pascal est un génie polymathe de grande renommée, à qui l’on doit des travaux mathématiques de grande importance. Mais en 1654, à 31 ans, il a une expérience mystique et renonce au Dieu des philosophe en faveur du Dieu des évangiles. Il cesse alors de contribuer à la science et se rapproche de l’abbaye janséniste de Port-Royal. Il meurt à 39 ans d’une maladie neurologique.

Quel est ce Dieu des philosophes que Pascal a rejeté pour se tourner vers la Bible et le Christ ? Nous imaginons communément qu’il s’agit d’une idée abstraite incapable d’inspirer autre chose que des idées abstraites, un dieu impersonnel incapable de transformer nos vies personnelles ou de guider nos choix sur le difficile chemin de la vie. Il l’était peut-être pour Pascal. Mais il a inspiré à d’autres de très hautes pensées, et, par des voies impénétrables, il est aussi le Dieu des mystiques comme Maître Eckhart, le Dieu qui englobe toute sa création.

Il est temps d’aller y voir de plus près. Ce sera l’objet de mon prochain article.

En attendant, si vous souhaitez approfondir le sujet traité ici, je vous propose quatre petits dossiers annexes.

*

Annexe 1 : Les Arabes, Aristote et Platon

Pour affiner mon résumé de l’histoire de la science occidentale, il faut prendre en compte l’influence des Arabes, qui dès le IXe siècle assimilent la science grecque, avec l’aide des chrétiens syriaques dont la langue est proche de l’arabe. L’influence des Arabes se fait sentir dès la fin du Xe siècle, lorsque Gerbert d’Aurillac (940-1003), futur pape Sylvestre II, introduit les chiffres arabes (encore sans le zéro). À fin du XIe siècle, avec la Reconquista, les chrétiens s’approprient des bibliothèques arabes, notamment à Tolède (prise en 1085). C’est à cette époque qu’apparaissent les mots d’origine arabe algorithme, algèbre, alchimie et almanach.

D’une manière générale, l’islam est mieux disposé envers la science que le christianisme, pour une raison simple. La foi chrétienne accorde une grande place aux miracles, à commencer par ceux de l’Évangile. Or le savant part de la conviction que le monde est régi strictement par des lois naturelles. Prenant au sérieux ces lois naturelles, il tend à douter des miracles, et à semer le doute. Il y a donc une hostilité naturelle entre le christianisme et la science. L’islam n’a pas cette même réticence, et, à partir du califat abbasside de Bagdad, enseigne qu’étudier les lois naturelles, c’est étudier comment Dieu gouverne le monde, assimilant ainsi le point de vue grec.

Au XIIe siècle, c’est donc à l’école des savants musulmans, principalement andalous, que l’Occident va commencer à rattraper son retard. L’Occident redécouvre Aristote par l’intermédiaire d’Averroès de Cordoue (1126-1198). Cela suscite dans un premier temps une réaction négative de la part de la hiérarchie cléricale. Comme Aristote, Averroès postule en effet l’éternité du monde, et affirme que Dieu lui-même ne peut pas enfreindre les lois naturelles qui régissent le monde. Pour cette raison, l’averroïsme est accusé de nier la liberté de Dieu, et condamné en 1277 par l’évêque de Paris. Le Dieu judéo-chrétien, en effet, transgresse quand il veut les lois naturelles, par exemple en arrêtant la course du soleil pour permettre à son peuple de terminer un massacre (Josué 10).

Néanmoins, l’aristotélisme forme l’une des bases de la scolastique enseignée dans les nouvelles universités, qui culmine dans la Somme théologique de Thomas d’Aquin (canonisé en 1323). Mais parce que les scholiastes mettent la science d’Aristote au service de la théologie, ils n’apportent aucun progrès scientifique, provoquant déjà les sarcasmes de Pétrarque (1304-1374) contre « la secte folle et vociférante des scholastici » [10].

Pour que l’esprit scientifique pénètre durablement en Occident, il faut attendre la découverte de Platon, deux siècles après celle d’Aristote. Jusqu’alors, seul un ouvrage de Platon, le Timée, est connu en Occident. La découverte des corpus platonicien et néoplatonicien est dû principalement aux érudits byzantins, qui fuient la menace des Turcs ottomans, emportant à Venise, à Florence et à Rome des bibliothèques entières, progressivement traduites en latin.

Je ne peux m’étendre ici sur la différence essentielle entre Platon et son élève Aristote, différence qui stimule un éternel débat philosophique – le débat qui déjà, dans la « querelle des universaux » (du XIIe au XIVe siècle), opposait les « réalistes » qui croient comme Platon en l’existence réelle et plus ou moins immuable des concepts universaux, aux « nominalistes » qui reprennent la position critique d’Aristote dans sa Métaphysique.

Ce qu’il importe de comprendre, c’est que le rejet de la scholastique aristotélicienne et la découverte de Platon à la Renaissance sont deux facteurs complémentaires et essentiels dans le décollage des sciences. Les mathématiques, outil indispensable en astronomie et en physique, ne peuvent se développer que dans le cadre d’un paradigme métaphysique platonicien. Pour faire des mathématiques, en effet, il faut croire en l’existence des idées pures, universelles et immuables que sont les nombres et les figures géométriques. Pour faire de l’astronomie ou de la physique, il faut aussi avoir la volonté de découvrir des lois naturelles, et donc croire que de telles lois naturelles sont des réalités objectives, et non de simples concepts subjectifs.

*

Annexe 2 : La Réforme et la Contre-Réforme

L’Église ne s’est pas toujours unanimement opposée au mouvement intellectuel et artistique de la Renaissance. Il y eut des papes humanistes et mécènes de grande importance. Nicolas V (1447-55) fréquente Cosme de Médicis et fonde la bibliothèque du Vatican, qui renferme à sa mort plus de 16 000 volumes. Il prend sous sa protection Lorenzo Valla, qui a définitivement prouvé que la donation de Constantin était un faux.

Pie II (1458-64) était d’une grande érudition et d’une grande curiosité ; il écrivit de nombreux ouvrages dont ses mémoires, considérées comme un chef d’œuvre littéraire. Son successeur Paul II (1464-71) est en revanche un pape réactionnaire qui fait arrêter et torturer les membres de l’école de l’Academia Romana réunie autour de Pomponio Leto.

Jules II (1503-13) accéda au pontificat après une carrière militaire. C’est lui qui commanda à Raphaël la célèbre peinture murale du Vatican, L’École d’Athènes, où sont représentés les philosophes et savants de l’Antiquité. On lui doit aussi la décoration de la chapelle Sixtine par Michel-Ange.

Jules II fut suivi par deux membres de la famille Médicis, Léon X (1513-21) et Clément VII (1523-34). Comme les Borgia auparavant, tous ces papes sont issus de familles riches. Ce sont des hommes politiques qui règnent sur un duché et utilisent leur prestige pour traiter les rois en vassaux. Certains sont des hommes de la Renaissance par goût et conviction. À l’instar d’autres princes, ils financent de grands projets culturels et artistiques pour faire rayonner leur propre capitale.

Libre à chacun de les considérer comme non légitimes ou non représentatifs de la vocation de l’Église. Mais ils prouvent en tout cas qu’il existe une tendance progressiste à l’intérieur de l’institution papale, favorable à la Renaissance. Et cela suggère qu’une nouvelle synthèse hégélienne aurait pu naître de l’opposition dialectique entre la tradition judéo-chrétienne et l’héritage gréco-romain retrouvé, dans un climat apaisé.

Le bouleversement de la Réforme protestante enraya ce processus. Elle a été, dans une large mesure, une contre-Renaissance. Malgré leurs points communs, les Réformateurs et les Humanistes sont entrés en violent conflit. On considère parfois que la Réforme a mis fin à la Renaissance, et l’on place le changement à la controverse qui oppose Luther et Érasme sur le libre-arbitre dans les années 1520. Luther détestait Érasme, qu’il voulait « écraser comme une punaise ».

La Contre-Réforme, instituée par le concile de Trente entre 1545 et 1563, est une réponse à la Réforme. Elle en prend le contre-pied mais avec le même fanatisme. Elle instaure :

![]() une crispation dogmatique, avec de nouveaux dogmes comme la transsubstantiation, et un attachement ferme à l’aristotélisme : Thomas d’Aquin proclamé docteur de l’Église par Pie V en 1567 ;

- un absolutisme pontifical renforcé, et armé de la Congrégation du Saint-Office (l’Inquisition) fondée en 1542 ;

- le culte du secret avec le réseau international de la Compagnie de Jésus (les Jésuites).

une crispation dogmatique, avec de nouveaux dogmes comme la transsubstantiation, et un attachement ferme à l’aristotélisme : Thomas d’Aquin proclamé docteur de l’Église par Pie V en 1567 ;

- un absolutisme pontifical renforcé, et armé de la Congrégation du Saint-Office (l’Inquisition) fondée en 1542 ;

- le culte du secret avec le réseau international de la Compagnie de Jésus (les Jésuites).

Tandis que Copernic avait échappé à la surveillance de la Curie, Galilée se voit interdire d’enseigner l’héliocentrisme par le cardinal Bellarmin, qui condamne aussi l’astronome et mathématicien Giordano Bruno au bûcher. Bruno dépassait le schéma copernicien d’un cosmos limité par la fixité des étoiles, et enseignait « l’infinité de l’univers et l’action de la puissance divine dans son infinité ». Arrêté en 1592, il passe sept ans en prison et est brûlé le 17 février 1600, après avoir refusé de se rétracter.

L’histoire de la science européenne entre la Renaissance et la révolution scientifique des XVIIe-XVIIIe siècles est surtout l’histoire de son affrontement avec l’Église catholique, mais aussi avec les Églises réformées (Kepler est excommunié par l’Église luthérienne). En définitive, c’est dans les pays qui protègent le pluralisme religieux, comme l’Angleterre à partir de 1689, les Pays-Bas, et la Prusse – soit les pays où s’expatrient les Huguenots –, que la science va le mieux s’épanouir. Le catholique Descartes (1596-1650) doit s’exiler en Suède pour échapper à la persécution de l’Église catholique.

*

Annexe 3 : L’imprimerie et la République des lettres

L’invention de l’imprimerie a-t-elle été motivée par la soif de connaissance, ou bien elle l’a-t-elle stimulée ? A-t-elle répondu à une demande ou l’a-t-elle créée ? On peut débattre de cette question, mais on ne peut sous-estimer l’influence déterminante de l’imprimerie sur la diffusion et les progrès du savoir. Pensons que, lorsque Gutenberg imprime ses premiers livres en 1454, Marcel Ficin, le futur directeur de l’Académie platonicienne de Florence, a onze ans. À cette époque, les livres manuscrits en Europe se comptent par milliers, et l’accès à ces raretés est relativement difficile. Un demi-siècle plus tard, lorsque Ficin a traduit tout Platon, les presses tournent sur 200 à 300 sites en Europe et il y a au moins dix millions de livres en circulation [11].

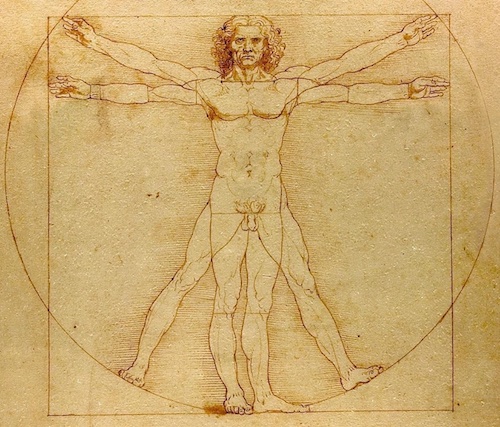

L’imprimerie et la circulation des livres a accéléré la naissance de ce qu’on a appelé la « République des Lettres », ou « l’Internationale humaniste », qui réunit les plus brillants esprits d’Italie, d’Allemagne, de France, des Flandres, d’Espagne, d’Angleterre [12]. Érasme jouissait « d’une réputation internationale à une échelle qu’aucun érudit n’avait égalée avant lui – et pas beaucoup depuis » [13]. Ce sont les humanistes de la Renaissance qui ont développé une conscience européenne, qu’on chercherait en vain au Moyen Âge. Ci-dessous, un portrait d’Érasme par Albrecht Dürer, dont les gravures imprimées vulgarisèrent l’art graphique.

*

Annexe 4 : La découverte du Nouveau Monde

Tout en dénigrant la Renaissance, la perspective catholique présentée en début d’article proclame que la supériorité de la civilisation européenne est fondée sur la supériorité du christianisme. À cela, il faut répondre que la supériorité de la civilisation européenne avant la Renaissance est un mythe. Les récents historiens du système-monde, comme Andre Gunder Frank (Re-ORIENT : Global Economy in the Asian Age, 1998) ou Kenneth Pomeranz (The Great Divergence, 2001) ont réglé son compte à ce mythe. Voici comment Jack Goldstone résume leurs conclusions dans Why Europe ? The Rise of the West in World History 1500-1850 (2008) :

« Au cours des douze dernières années, un groupe de jeunes historiens économiques et sociaux a avancé des arguments nouveaux et surprenants sur l’histoire mondiale. Au lieu de considérer la montée de l’Occident comme un long processus d’avancées graduelles en Europe alors que le reste du monde restait immobile, ils ont inversé cette histoire. Ils affirment que les sociétés d’Asie et du Moyen-Orient étaient les leaders mondiaux en matière d’économie, de science et de technologie, de navigation, de commerce et d’exploration jusqu’aux environs de l’an 1500. À l’époque où l’Europe a émergé du Moyen Âge et entamé sa Renaissance, affirment ces chercheurs, l’Europe était très en retard par rapport à de nombreuses civilisations avancées ailleurs dans le monde, et elle n’a pas rattrapé et dépassé les grandes sociétés asiatiques avant environ 1800 ap. J.-C. » [14]

Le renouveau scientifique de la Renaissance prépare la Révolution industrielle, mais il n’est pas la seule cause du décollage économique de l’Europe à partir de 1500. La découverte de l’Amérique fut un facteur décisif. Cette découverte, rappelons-le, fut le résultat fortuit de la volonté des Européens de contourner le blocus ottoman pour accéder aux marchés de Chine et d’Inde d’où ils tiraient un grand nombre des produits nécessaires au niveau de vie des classes aristocratique et bourgeoise : tissus de soie et de coton, teintures, porcelaine, papier, parfums, épices. Tandis que Christophe Colomb, en 1492, cherchait une route par l’Ouest, avec une connaissance très approximative de la circonférence de la terre, Vasco de Gama contournait l’Afrique par le cap de Bonne Espérance pour accéder à l’océan Indien en 1497. Dans les échanges économiques entre Europe et Asie, par mer ou par terre (routes de la soie), l’Europe n’avaient rien d’autre à offrir à l’Asie que de l’argent et de l’or, ce qui explique l’obsession des Européens pour ces métaux. Dans un premier temps, la conquête du Nouveau Monde procura à l’Europe d’immenses quantités d’argent et d’or, qui leur permirent de s’insérer plus activement dans le grand commerce eurasiatique. Dans un second temps, elle désenclava l’Europe qui prit rapidement l’avantage dans le commerce maritime.

Il est donc bon de rappeler que, jusqu’à la Renaissance, l’Occident se trouve à la marge des grands échanges économiques, et n’est nullement une civilisation avancée. Au XVIIe siècle encore, la Chine possède une industrie très en avance sur celle l’Europe, dans tous les domaines.

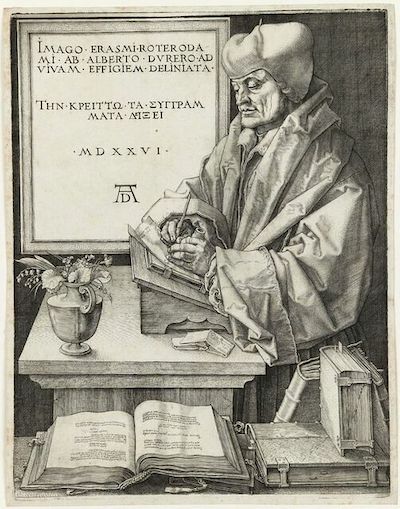

À titre illustratif, en 1405, l’amiral Zheng He partit de Nankin explorer le monde avec près de trois cents navires et un équipage de 27 000 personnes, comprenant des savants et 180 médecins et pharmaciens. Par contraste, Christophe Colomb quitta Cadix en 1492 avec seulement 90 hommes sur trois navires, dont le plus grand était cinq fois moins long que le navire de Zheng (25 mètres contre 125 mètres), et avait un tirant d’eau trente fois inférieur [15]. On peut spéculer sur ce qui se serait passé si, sous l’empereur suivant, la Chine ne s’était pas repliée sur elle-même et avait découvert l’Amérique par le Pacifique avant les Européens.

et

et  !

!