« Connais ton ennemi et connais-toi toi-même. » Les commentaires les plus profonds sur l’Angleterre sont l’œuvre de Français. Jules Vallès, Céline, Morand, Hippolyte Taine et bien d’autres ont compris ce pays et ses mœurs comme si c’était les leurs. Nul n’est prophète en son pays. Le grand peintre figuratif de l’ère victorienne est le Français James Tissot, mais c’est Gustave Doré qui demeure, avec son album de 1872 London : A Pilgrimage, le principal sociologue par le dessin de l’envers du décor d’une société alors au sommet de son empire sur le monde.

Le plus grand port du monde aujourd’hui disparu

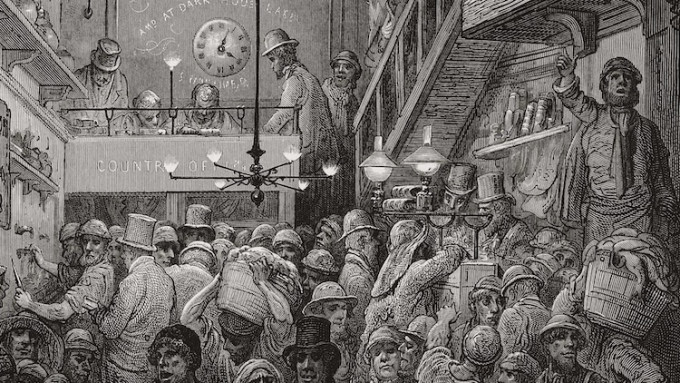

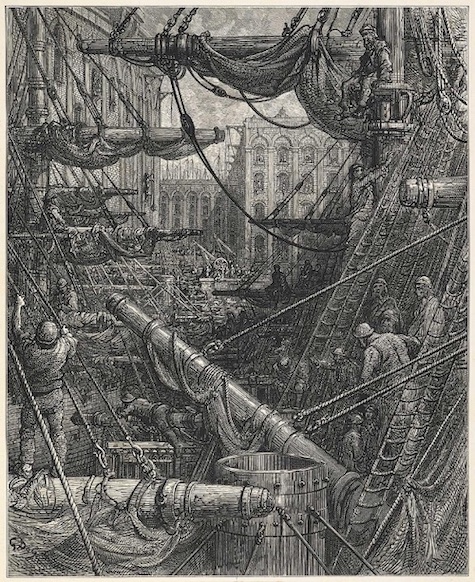

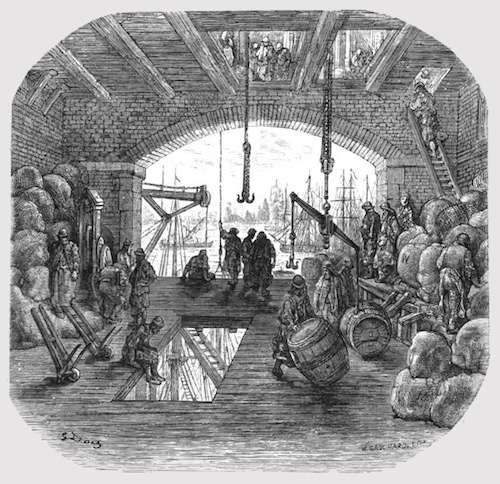

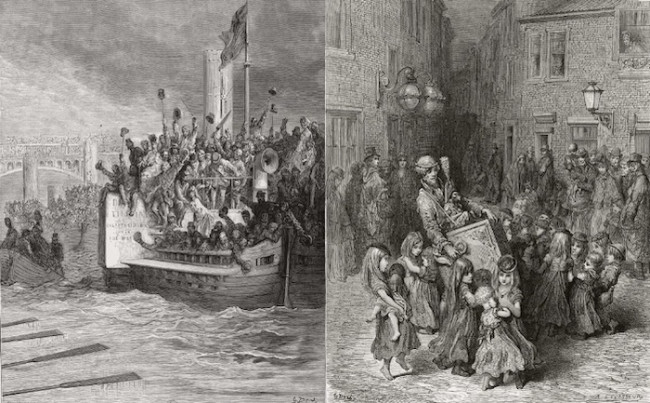

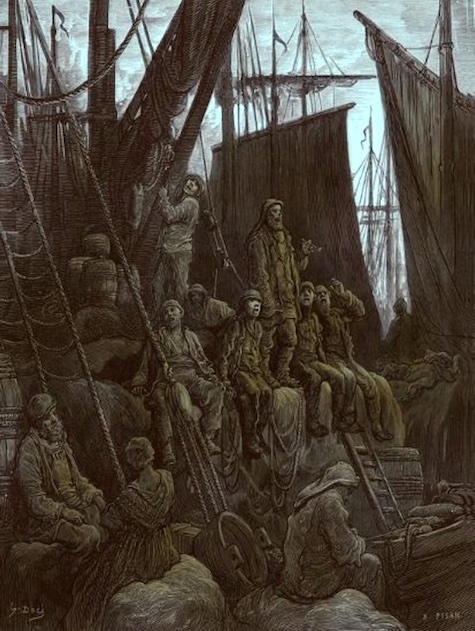

Tout Français qui assume sa sensibilité d’artiste, une fois introduit dans les centres décisifs de Londres est un enfant dans un magasin de jouets. Pour visualiser ce qu’était cette ville en 1872 il faut d’abord imaginer son fleuve large comme quatre fois la Seine. Une eau verte et grise battue par les vents, vaste comme la mer. Sur cette étendue avancent à pleines voiles des bateaux de toutes tailles, dans toutes les directions, penchés sur l’eau par la force du vent, des myriades de bateaux qui vont chacun leur chemin, et d’autres amarrés par grappes ensemble çà et là au hasard, immobiles avec leurs gréements nus, chaque rive garnie de colonnes de navires au mouillage alignés par dizaines comme des voitures au péage. Si bien qu’en levant le regard sur ce paysage dantesque ce sont des centaines de bateaux qui apparaissent, et qui deviennent des milliers de bateaux jusqu’à l’horizon.

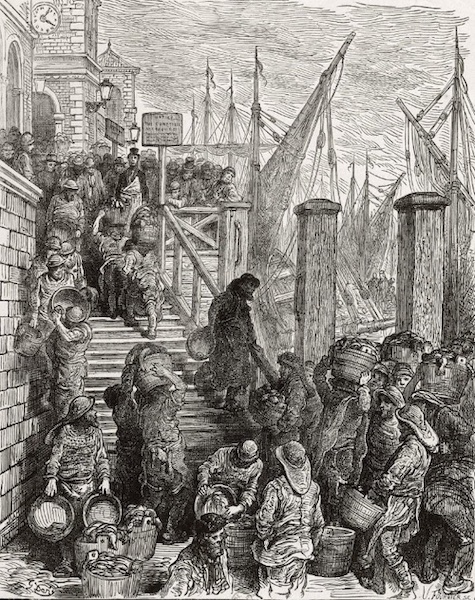

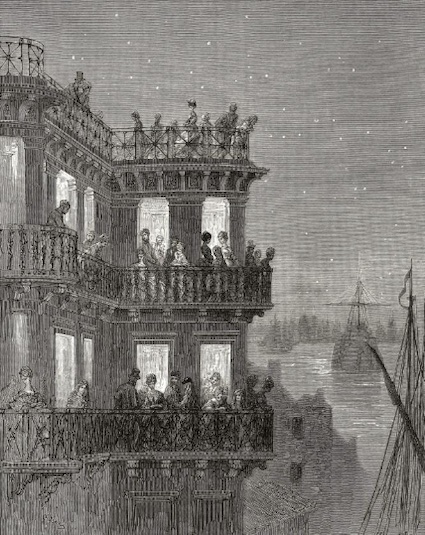

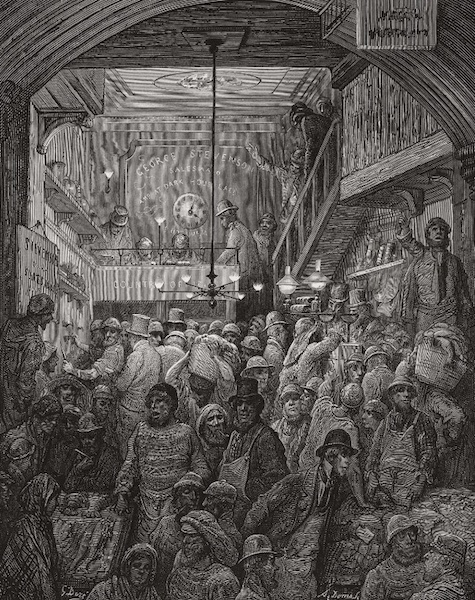

Et sur chaque rive de ce fleuve s’étend une ville, et dans cette ville voici une population de travailleurs qui circule, qui entre et sort des bâtiments, une colonie humaine innombrable qui fourmille sous tous costumes, uniformes, fardeaux, qui est là dans les rues bondées, dans les étages, par les fenêtres, sur les quais, sur les bateaux. Partout la vie, le travail, l’avenir.

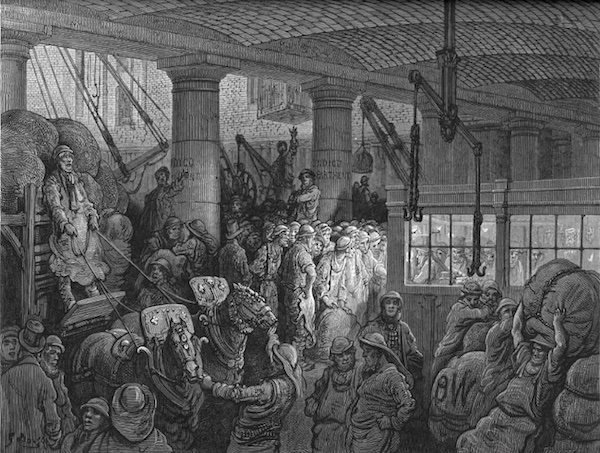

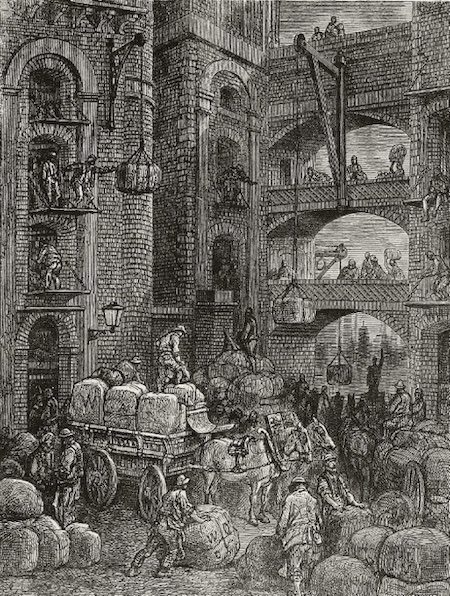

De 1560 à 1960, quatre siècles ont nourri Londres la chétive, à la petite cuillère. Cette cuillère fut l’arrivage continuel des navires coloniaux chargés de marchandises, régime qui fortifia un corps entier, développant les muscles l’un après l’autre. Les quais. Les hangars. Une Venise rationalisée. La ville était creusée de rues aquatiques garnies d’installations inventées pour fluidifier le trafic des bateaux : débarcadères douaniers, entrepôts étanches, péniches grutières, corderies, leviers sur pivot hydraulique, tourelles de mâtage, guichets d’examen d’échantillons, stations de pesage, zones de tri, wagonnets de transbordement. Des quais longs comme des routes, les hangars les plus hauts jamais vus, des murailles de dix mètres pour empêcher les voleurs d’attenter au trésor de l’Angleterre. Et pour servir ces équipements était la foule immense des travailleurs prolétaires de tous âges, avec leur famille.

Peu d’hommes ont ce don du témoignage exact. Pascal l’avait pour la condition humaine, Doré pour les sociétés vivantes. Ses illustrations de La Divine Comédie et des Fables sont connues. Son art culmine dans son Pèlerinage à Londres au moment où cette ville était le premier port du monde, le convecteur de millions de tonnes de marchandises par jour. C’est cette accumulation du capital par l’accumulation de marchandises qui engendra en ce même endroit à la fois Rothschild et Marx, Adam Smith et Oswald Mosley, Charles Darwin et John Wesley, les lords du commerce et les cockneys manutentionnaires. Toutes les dualités radicales se sont forgées ici sans pourtant se heurter jamais, alors qu’elles furent à l’extérieur le principe et la cause de guerres impériales, révolutionnaires, mondiales. Extériorisant sur le continent ses contradictions comme un corps fiévreux sue pour guérir, l’Angleterre n’était plus la proie d’aucun trouble interne majeur depuis Cromwell, deux siècles auparavant.

Une clientèle : la bourgeoisie

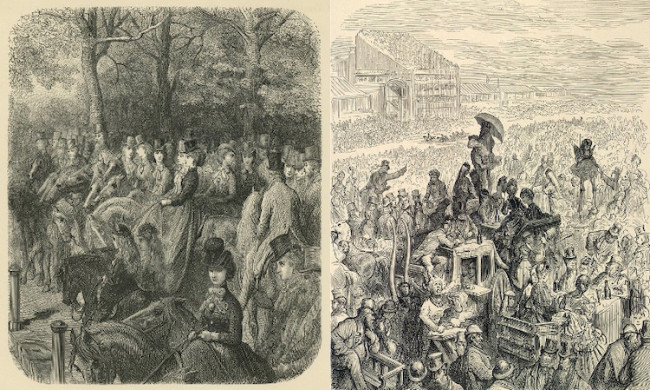

Le cœur du monde bat calmement. Cette scène de déjeuner à Epsom, improvisé sur les calèches arrêtées au milieu des foules allant et venant, le rappelle. Chaque visage y est comme la nuance amusante et spéciale d’un type physique général. Amusantes jeunes femmes tête couverte dans leur châle de laine, gracieux attelages, chevaux comme des cygnes à l’encolure courbée. Mais pour qu’une seule de ces dames en sa maison géorgienne capitonnée de tapisseries afghanes, puisse prendre son thé indien dans une tasse Wedgwood, il a fallu que se lèvent aux aurores des milliers d’ouvriers, de porteurs, de sherpas, de soldats, de matelots. Des hommes payés pour trouver, acheminer, façonner, sécuriser, entreposer. Doré rend justice à ces hommes.

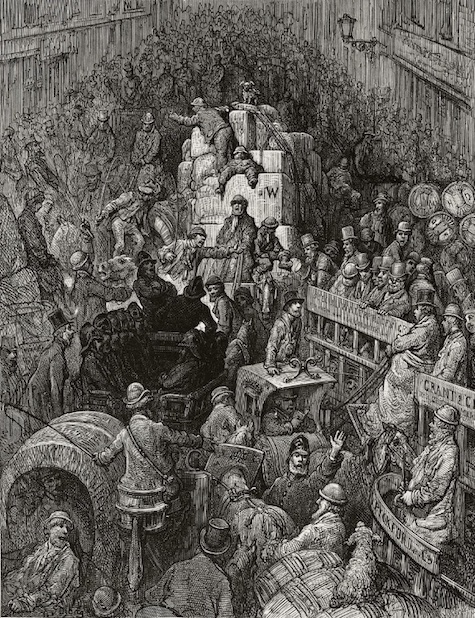

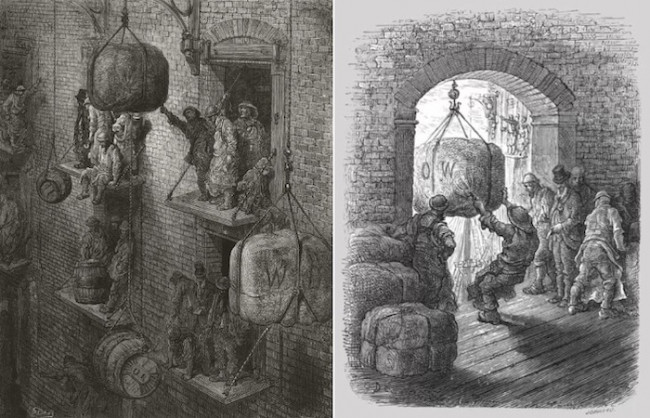

Observez ces portefaix, ces cochers qui mènent une charrette ployant sous le fardeau du jour. Il s’agit de ballots de thé du Sri Lanka, de sacs de sucre de Jamaïque, de rouleaux de tapis d’Iran, de caissons de marmelades d’Égypte, de piles de peaux de bêtes du Canada, de tonneaux de vin cuit du Portugal, de mille articles dont la nouvelle bourgeoisie raffole. D’autres navires arrivent chaque jour d’Australie, des Fidji, de Singapour. Des hommes en ont vidé les cales puis les ont chargés à nouveau de laine, de gin, de houblon avant que ces cargos reprennent la mer vers l’Inde, la Chine, la Tanzanie.

Londres est une grande roue et ce rude prolétariat est attelé à ses rayons. La rotation continue qu’ils impriment projette le surplus au dehors et attire les nutriments à l’intérieur, force giratoire véloce en son pourtour et tranquille en son centre. Le cœur du monde bat son rythme.

Londres serait restée une banale cité pirate comme l’ont été Tyr, Nhatrang, Alger ou Istanbul à d’autres époques, si elle n’avait pris le parti de retravailler les matières premières obtenues à l’étranger en des produits manufacturés à vendre. En cela Amsterdam avait précédé Londres dans le grand idéal colonial d’une ville européenne à la fois enracinée dans son monde propre et irriguée de ce que le monde alentour offre de meilleur (l’exact contraire d’aujourd’hui). Idéal assez fort pour partir fonder outre-mer d’autres Londres : Singapour, Hong Kong, Sydney.

Un prolétariat choyé

Ces hommes se laissent pousser la barbe et rasent la moustache, précepte religieux observé encore de nos jours par les Amish et les Salafi. Ce peuple de manutentionnaires était à la fois religieux, fringant et très loyal à sa monarchie. Le peuple de Paris avait lui aussi la foi et la force mais plus de souverain qui lui ressemble à aimer.

Ce manutentionnaire de troisième étage de hangar de Millwall, arc-bouté sous son palan à douze mètres au-dessus du sol, pour attirer une balle de cent kilos de café dans la chambre de stockage, n’est-il pas là, présent devant nous ? Gustave Doré a su voir l’extraordinaire dans l’ordinaire de son époque.

Cette œuvre montre non pas la foule dépareillée, bordéleuse et rapace que nous coudoyons de nos jours mais un peuple au travail. Un peuple physique, religieux, pauvre, heureux, un peuple chantant, varié, et blanc (albe, albinos, « Albion »). L’Angleterre est la synthèse de l’Europe, l’estuaire de la Tamise a tamisé les hommes du continent venus au fil des âges remonter son courant. Ce fleuve en entonnoir est le déduit filtrant d’une race dont il n’a gardé que le suc, d’où cette grammaire simplifiée qui est la partie visible, audible, de soubassements plus profonds.

Londres est le pèlerinage continuel des européens initié par le peuple français dès 1066, et quelque ennemi que l’on puisse être de ses Whigs, des cruelles manœuvres de son Foreign Office, de l’Intelligence Service activateur de guerres, de ses Churchill bouffis et autres donneurs d’ordre par téléphone, un Français peut regarder Londres comme une partie de lui-même enfuie ailleurs il y a longtemps. L’expatriation ressemble parfois au remembrement, ou au souvenir (to remember).

Les professeurs gauchistes nous ont rebattu les oreilles avec la notion d’exploitation du travailleur. Le style crayonné et grisaillant de Gustave Doré semble parfois forcer le trait en ce sens. Pourtant sommes-nous mieux ou moins bien lotis que ces bougres dessinés par l’artiste ? Il a dépeint tout ce dont nous manquons aujourd’hui. Un peuple autour de soi, nombreux, cohérent. Du travail assuré. Dix enfants par foyer. Le mouvement, l’entraide, l’action concrète sur les choses. Gustave Doré montre la vie vivante comme nous ne l’avons jamais vue. Elle a existé. Autant d’éléments impensables en nos temps d’abstraction et de dépeuplement qui n’en finissent plus. Rappelons que depuis trente ans un Français peut à peine trouver du travail dans son propre pays, ou se marier avec une femme de chez lui, ou enfanter, ou acheter un foyer décent. Les rues sont vides, les villages morts, les gens éteints, et pour chaque Français qui se tient bien, dix hyènes venues de l’enfer convoitent son pain, son travail, sa maison, sa femme, sa voiture, son argent.

Revoyons la richesse objective des travailleurs pauvres de 1872, cent fois plus substantielle que notre fausse monnaie actuelle. Richesse d’enfants nombreux, abondance d’avenir meilleur, profusion de chansons de marins et de territoire à soi, ressources de bon sens paysan et de religion stable. Le moindre immeuble accueillait dix familles blondes autour d’un feu sous une marmite suspendue. Un simple manutentionnaire avait un logement comprenant sous-sol, étage et grenier, il était père de sept enfants et la vie portait tout cela. À bien y regarder, la pauvreté d’hier est un luxe aujourd’hui. Ces prolétaires logeaient en plein centre-ville dans des maisons individuelles avec jardinet. On les voit manger des huîtres chaque jour, le plat du pauvre. Ils circulent en confiance dans des rues à eux. Ces joies devenues payantes sont aujourd’hui des privilèges de millionnaires.

Dieu a voulu des inégalités, pas des injustices. Gustave Doré montre en 1872 une société très inégalitaire et assez juste. La société actuelle est à la fois égalitaire et injuste. Que le tout-venant s’installe chez vous à égalité avec vous comporte une note d’obscénité en plus du degré d’extrême injustice. Le pouvoir le sait, le veut. Tout est là.

Pour accomplir un travail très physique la classe ouvrière se sélectionnait elle-même dans la partie la plus saine du peuple. Elle avait l’éthique du travail bien fini, la fierté de sa maîtrise physique, technique, d’outils de production d’importance vitale pour la survie commune. L’Angleterre a tôt choyé ce précieux capital humain : maisons individuelles, viande abondante, premiers systèmes d’entraide mutuelle pour les accidentés. Il y eut un Proudhon anglais un peu plus tardif que le nôtre, ce fut William Morris.

Que reste-t-il de ce peuple ouvrier aujourd’hui ? Il reste la Culture. Tout d’abord leurs clubs de football, montés à partir de 1868. West Ham United pour les ouvriers des forges et l’emblème des deux marteaux croisés, Millwall Football Club pour les manutentionnaires des docks de Millwall, Arsenal FC pour les fondeurs de canons, etc. Tout le mouvement skinhead, l’esthétique Fred Perry, Ben Sherman, butcher coat, gingham shirt, et avant eux les Black Shirts, les Teddy boys, les Mods, et tant de chansons, tout cela provient de l’héritage ouvrier d’une période légendaire. Londres est la seule ville connue où le prolétariat fut producteur d’une culture. C’est un fruit involontaire et magnifique d’une monarchie chrétienne donné aux pauvres : la stabilité dans le temps. Au contraire la république soi-disant française, avec ses neuf révolutions et guerres par siècle a sadiquement forcé l’extinction d’un peuple notoirement plus beau que l’anglais.

Le romantisme, grande passion française, est un mouvement un peu mystérieux qui active chez l’artiste la nostalgie d’une époque qu’il n’a pas connu. En célébrant l’Angleterre, Gustave Doré chante en réalité la France et elle seule, les notes de ce qu’elle aurait pu être, les accords encore muets de ses potentiels sous cloche. Quand nous passons la Manche pour voir dans les stades soixante mille gaillards chanter des airs anciens debout les bras en croix nous n’avons d’émotion que pour notre pays à nous. C’est de moi que je parle. J’ai la nostalgie d’une légende française dans laquelle le Moyen-Age viendrait nimber notre vie quotidienne, et à la manière de ces blasons d’équipe de foot qui reprennent l’héraldique du treizième siècle, j’ai la nostalgie Montorgueil Sport contre Louvre-FC, de Villette Abattoir contre AS-Vincennes, et du tournoi des quinze clubs franciliens remporté par les Flèches noires de Paris devant cent mille Dupont-Dubois qui chantaient dans les graves « rien de rien, non je ne regrette rien ». Transformer le vécu en légende fondatrice et en poème, comme un bâton plongé dans l’eau apparaît tordu depuis l’air libre, n’est-ce pas un art qui remonte à Homère ? La nostalgie de ce qui n’a pas été porte en soi le monde à venir qui veut être.

Si Gustave Doré a le mieux dessiné Londres c’est qu’il faut être extérieur à l’objet pour le bien voir. De la même façon, c’est un étranger, l’anglophone David Crosby qui a le mieux chanté notre Carillon de Vendôme, mélodie du Moyen Âge, complainte émue des villages restés fidèles au royaume de France envahi, réduit à portion congrue. Que reste-t-il à ce Dauphin si gentil ? Orléans, Beaugency, Notre-Dame de Cléry, Vendôme, Vendôme. Elle ferait d’ailleurs une très belle chanson de stade, en canon, dans les graves.

et

et  !

!