Sirhan, terroriste palestinien ?

Le 5 juin 1968 à minuit 20, Robert Kennedy, sénateur de New York et candidat à la présidence des États-Unis, était assassiné dans la cuisine de l’hôtel Ambassador à Los Angeles, au milieu d’une foule compacte, en quittant la grande salle où il venait de célébrer sa victoire aux primaires démocrates de Californie. Cette victoire faisait de lui le favori pour l’investiture démocrate. Face au républicain Richard Nixon, qui avait déjà perdu contre son frère John Kennedy en 1960, Robert, dit Bobby, était donné gagnant. À 43 ans, il aurait été le plus jeune président américain, après avoir été, dans le gouvernement de son frère, le plus jeune ministre de l’histoire américaine. Au lieu de cela, Nixon l’emporta.

Quelques heures seulement après l’assassinat de RFK, la presse était en mesure d’informer le peuple américain, non seulement de l’identité de l’assassin, mais de sa motivation et même de sa biographie détaillée. Sirhan Bishara Sirhan était un jeune homme de 24 ans né en Jordanie, dont la famille avait été expulsée de Jérusalem Ouest en 1948. Il avait dans sa poche une coupure de presse citant des propos de Robert Kennedy favorables à la vente de 50 bombardiers à Israël. Des notes manuscrites retrouvées chez lui confirmaient que son acte avait été prémédité et motivé par la haine d’Israël. Dès le 6 juin, Jerry Cohen pouvait donc écrire en première page du Los Angeles Times que Sirhan était « décrit par ses proches comme un “anti-Israélien virulent” » (Cohen écrit « un virulent antisémite » dans un autre article pour le Salt Lake Tribune du même jour) et que :

« L’enquête et des confidences provenant de personnes qui le connaissent bien le dépeignent comme un jeune homme animé d’une haine suprême pour l’État d’Israël. »

Cohen en déduit que Robert Kennedy était devenu pour Sirhan « une personnification de cette haine en raison de ses récentes déclarations pro-Israël ». Cohen apprit en outre du maire de Los Angeles, Samuel Yorty, que :

« Il y a environ trois semaines, le jeune réfugié jordanien accusé d’avoir tiré sur le sénateur Robert Kennedy avait écrit pour lui-même un mémo, [qui] disait : “Kennedy doit être assassiné avant le 5 juin 1968”— le premier anniversaire de la guerre de Six jours dans laquelle Israël humilia trois voisins arabes : l’Égypte, la Syrie et la Jordanie. »

Dans une étrange note finale, peut-être cryptée, Cohen cite le professeur de langues orientales Joseph Eliash, de l’université de Californie, qui fait remarquer que le nom « Sirhan » « est celui d’une ancienne tribu arabe qui jadis errait dans le désert syrien », tandis que le second prénom de l’assassin, « Bashara », signifie « bonne nouvelle » [1].

En 2008, le 40ème anniversaire de l’assassinat de Bobby fut l’occasion d’intégrer cet épisode de l’histoire américaine dans la mythologie politico-médiatique du 11 Septembre, qui façonne désormais l’imaginaire des Occidentaux. Ainsi, le quotidien new-yorkais The Jewish Daily Forward déclara :

« On ne peut s’empêcher de noter le parallèle entre l’assassinat de Kennedy et les attaques terroristes du 11 septembre 2001. Dans ces deux tragédies, le fanatisme arabe montra son horrible visage sur le sol américain, changeant le cours des événements de façon irrévocable. »

« Robert Kennedy fut la première victime américaine du terrorisme arabe moderne. »

« Sirhan haïssait Kennedy parce que celui-ci soutenait Israël [2]. »

Écrivant pour le Boston Globe, Sasha Issenberg rappelle que la mort de Robert Kennedy « nous a donné un avant-goût du terrorisme venu du Moyen-Orient », dont il fut le « prélude ». Il donne la parole au professeur Alan Dershowitz, qu’il présente comme un ancien soutien de RFK (mais qui est surtout connu comme l’avocat de Jonathan Pollard), et qui se souvient :

« J’ai ressenti cela comme un acte de violence motivé par la haine d’Israël et de quiconque soutenait Israël. »

« Ce fut d’une certaine manière le début du terrorisme islamique en Amérique, le coup d’envoi. Beaucoup d’entre nous ne l’avons pas reconnu à l’époque [3]. »

Pour le Jewish Forward, il s’agit de dire aux juifs : « La haine d’Israël/des juifs frappait déjà, frappe encore, frappera toujours. » Pour le Boston Globe, il s’agit de faire dire en cœur aux Américains : « Nous sommes tous israéliens ! » (Nonobstant les protestations indignées de Dershowitz dans un article de 2010, « Do Jews Control the Media [4] ? », nous noterons que le Boston Globe appartient au New York Times, controlé par la famille Sulzberger).

Le fait que Sirhan était d’une famille chrétienne et non musulmane est un détail qui échappa à Dershowitz, qui parle de « terrorisme islamique ». En revanche, le Jewish Forward prit soin de le préciser, mais pour ajouter aussitôt que l’islam coulait malgré tout dans les veines de l’assassin :

« Ce qu’il partageait avec ses cousins musulmans — les responsables du 11 Septembre — était une haine viscérale et irrationnelle d’Israël. Cette haine l’a conduit à assassiner un homme en qui certains voyaient le plus grand espoir d’une génération [5]. »

De telles déclarations, et des pires, seront répétées à l’occasion du cinquantième anniversaire de l’assassinat de Bobby, en juin 2018. Prenons-les un instant au sérieux et examinons quelle sorte de terroriste antisioniste fut Sirhan Sirhan. En nous intéressant de plus près à son cas, peut-être apprendrons-nous quelque chose sur la nature réelle du terrorisme islamique, dont Sirhan est supposé être le prototype.

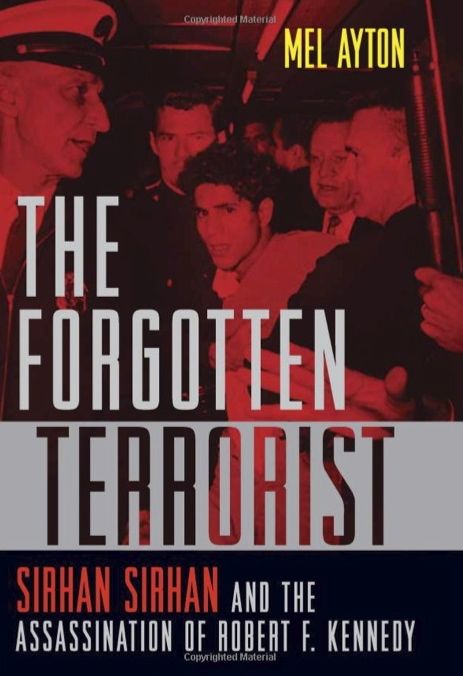

- Mel Ayton, auteur spécialisé dans la contradiction des thèses complotistes, prétend démontrer « que Sirhan était bien l’assassin solitaire dont l’acte motivé politiquement était précurseur du terrorisme d’aujourd’hui » (présentation de l’éditeur).

Sirhan a-t-il tué RFK ?

Première question : Sirhan a-t-il vraiment tué Robert Kennedy ? Les données balistiques et médico-légales suggèrent qu’en réalité aucune des balles tirées par Sirhan n’a atteint Robert Kennedy. Selon l’autopsie réalisée par le docteur Thomas Nogushi, qui le confirme dans ses mémoires [6], Kennedy a été touché par trois balles tandis qu’une quatrième a transpercé son manteau. Toutes furent tirées derrière lui, deux sous son aisselle droite selon un angle ascendant et la troisième, la balle fatale, à moins de 3 cm derrière son oreille droite. Or, douze témoins confirment que Kennedy, dans la salle bondée où il s’écroula, n’a jamais tourné le dos à Sirhan et que celui-ci était à plusieurs mètres de sa cible lorsqu’il a tiré. De plus, Sirhan fut maîtrisé dès son second coup de feu par Karl Uecker et, bien qu’il ait continué à appuyer mécaniquement sur la gâchette, son arme n’était plus alors dirigée vers Kennedy. En comptabilisant les impacts de balles relevés dans la pièce par les premiers enquêteurs du FBI, et les balles qui ont blessé cinq personnes autour de Kennedy, on conlut qu’une douzaine de balles au moins ont été tirées, alors que le revolver de Sirhan n’en contenait que huit. L’avocat William Pepper, qui a repris le dossier en 2008, a pu apporter la preuve que la balle présentée au procès comme étant la cause de la mort de Kennedy n’était pas celle qu’avait extraite le médecin légiste Thomas Nogushi. Une analyse technique des enregistrements sonores au moment des tirs, réalisée en 2008 par l’ingénieur Philip Van Praag, confirme que deux armes ont fait feu [7].

On soupçonne que le second tireur, et le véritable assassin de Robert Kennedy, était Thane Eugene Cesar, un agent de sécurité embauché par l’hôtel qui se trouvait collé derrière Kennedy au moment des tirs. Plusieurs témoins l’ont vu avec son pistolet dégainé, et l’un d’entre eux, Don Schulman, a déclaré devant les caméras l’avoir vu tirer [8]. Pour une raison mystérieuse, Cesar, qui n’a jamais caché sa profonde antipathie pour les Kennedy, n’a jamais été entendu par la justice, et son arme n’a jamais été examinée.

Même en admettant que les balles tirées par Sirhan aient tué Robert Kennedy, un autre élément du dossier soulève de sérieuses questions : des témoins ont observé qu’il semblait en état de transe au moment des tirs, puis dans un état d’épuisement et de désorientation. Mais surtout, Sirhan s’est toujours montré incapable de se souvenir avoir tiré sur Kennedy. Toutes les expertises psychiatriques, incluant détecteurs de mensonge, ont confirmé son amnésie. Sirhan pense avoir été drogué et hypnotisé. Quarante-trois ans après les faits, il continue d’affirmer :

« Mon avocat [commis d’office] m’a dit que j’avais tiré sur le sénateur Senator Robert F. Kennedy et l’avait tué, et que le nier serait complètement futile. Mais je n’avais et je continue de n’avoir aucun souvenir de l’assassinat du sénateur Kennedy. »

Il affirme en outre n’avoir jamais pu se souvenir « de nombreuses choses et incidents qui ont eu lieu dans les semaines précédant la fusillade [9]. »

Entre 2008 et 2012, l’avocat William Pepper a réuni des éléments nouveaux sur la base desquels il réclame la révision du jugement de Sirhan, en vain. Par exemple, sur la base de 60 heures d’interview avec Sirhan, le docteur Daniel Brown, spécialiste de l’hypnose et de l’amnésie traumatique, conclut catégoriquement que Sirhan, qui appartient à la catégories des « hautement hypnotisables », a agi sous l’effet d’une suggestion post-hypnotique :

« Son geste de tirer n’était ni sous son contrôle volontaire, ni même avec connaissance consciente, mais résultait probablement d’un comportement automatique hypnotique sous contrôle coercitif. »

Durant ces séances avec le docteur Brown, Sirhan a réussi à se souvenir avoir été, au moment des faits, en compagnie d’une jeune femme qu’il désirait intensément, avant de se retrouver soudain et dans un stand de tir, avec une arme qu’il ne connaissait pas. Selon Brown, Sirhan a réagi « à un indice hypnotique spécifique donné par cette femme, d’entrer en “mode stand de tir”, auquel Sirhan répondit automatiquement et involontairement avec le “flashback” d’être en train de tirer dans un stand de tire sur des cibles circulaires ». Pepper découvrit par la suite que, quelques jours avant les faits, Sirhan s’était rendu, accompagné d’un homme non identifié, dans un stand de tir d’entraînement de la police, dont il a signé le registre. Il est parvenu à se souvenir que son instructeur portait une « moustache tombante [10] ».

- William Joseph Bryan Jr.

On sait depuis les années 1970 que la CIA se livrait à des expérimentations sur le contrôle mental, dans le cadre du fameux programme MKUltra, placé sous la direction du docteur Sidney Gottlieb (qui n’était pas un ancien nazi mais un fils d’immigrant juif hongrois). Les équipes du Dr Gottlieb cherchaient à répondre à des questions telles que : « Un homme sous hypnose peut-il être forcé à commettre un meurtre [11] ? » Des soupçons particuliers pèsent sur l’hypnotiseur William Joseph Bryan Jr., qui travailla pour l’Air Force et s’était rendu célèbre pour avoir résolu, par hypnose, l’identité du tueur en série surnommé l’Étrangleur de Boston (Boston strangler), Albert Di Salvo. Bryan se vantait souvent de cet exploit et, selon deux prostituées dont il louait les services, il se serait aussi vanté d’avoir hypnotisé Sirhan. Or, parmi les lignes incohérentes écrites par Sirhan dans son cahier, qu’il reconnaît être écrites de sa main, mais qu’il ne se souvient pas avoir écrites, on trouve ceci : « God help me... please help me. Salvo Di Di Salvo Die S Salvo. » C’est un indice que Sirhan est passé entre les mains expertes de Bryan l’hypnotiseur [12].

D’autres pages du même cahier font penser à une forme d’écriture automatique sous suggestion hypnotique :

« Ma détermination à éliminer RFK devient de plus en plus une obsession inébranlable... RFK doit mourir — RFK doit être tué. Robert F. Kennedy doit être assassiné... RFK doit être assassiné, assassiné... Robert F. Kennedy doit être assassiné avant le 5 juin 68. Robert F. Kennedy doit être assassiné. Je n’ai jamais entendu... payez s’il vous plaît à l’ordre de de de de de [13]… »

Ces phrases portent la date du 18 mai. Or, selon son avocat, Sirhan attribua sa décision de tuer Kennedy au visionnage d’un documentaire évoquant la visite de ce dernier en Israël en 1948 ; mais ce documentaire ne fut diffusé que le 20 mai. Ce n’est là qu’une contradiction de plus dans la thèse officielle.

- Sirhan Sirhan à peine sorti de sa transe

Robert Kennedy était-il un ami d’Israël ?

Si Sirhan a été manipulé, l’une des questions qui se posent est la suivante : qui avait intérêt à ce que l’assassin identifié de Kennedy soit un Palestinien prétendument motivé par la haine d’Israël ? La réponse va de soi. Mais nous sommes alors face à un dilemme ; car si Robert Kennedy a été assassiné pour son soutien à Israël, alors Israël semble exclu par principe de la liste des suspects. Le dilemme n’est qu’illusoire, il repose en fait sur un présupposé fallacieux : dans la réalité, Robert Kennedy n’était pas pro-Israël.

Ses bons vœux à Israël étaient de pure forme, et n’allaient pas au-delà des tristes obligations électorales. Ses deux seules déclarations en faveur d’Israël avaient été faites devant des congrégations juives, kippa sur tête. L’auteur de l’article du Pasadena Independent Star-News du 27 mai retrouvé dans la poche de Sirhan avait d’ailleurs, dans un article antérieur intitulé « Paradoxical Bob », souligné le peu de crédit qu’il fallait accorder aux promesses électorales faites dans de telles conditions. Son article commençait ainsi : « Les candidats à la présidentielle font la chasse aux votes, et certains ne réalisent pas leurs contradictions. » Quant au documentaire diffusé le 20 mai 1968 évoquant le voyage de Robert en Palestine en 1948, c’était aussi une publicité électorale destinée à l’électorat juif. Lorsque Robert Kennedy avait visité la Palestine, un mois avant qu’Israël ne déclare son indépendance, il avait 22 ans. Dans la série d’articles qu’il en avait tirée pour le Boston Globe, il se montrait admiratif de l’esprit pionnier des sionistes, et naïf dans son espoir que « si un État juif est formé, ce sera le seul facteur stabilisateur dans le Proche et Moyen-Orient ». Mais il s’était fait aussi l’écho des craintes arabes en des termes prophétiques :

« Les Arabes sont très inquiets de l’augmentation importante des juifs en Palestine : 80.000 en 1948. Les Arabes ont toujours craint cet empiétement et pensent que les juifs ne seront jamais satisfaits avec leur portion de la Palestine, mais qu’ils travailleront à dominer le reste du pays et finiront par s’approprier les terres pétrolières immensément riches. »

Moins de cinq ans avant sa candidature à la présidentielle, Robert Kennedy n’avait pas été, dans le gouvernement de son frère, un ministre de la Justice pro-Israël. Il avait soutenu une procédure dirigée par le sénateur William Fulbright du Senate Committee on Foreign Relations, visant à faire enregistrer l’American Zionist Council comme « agent étranger » soumis au Foreign Agents Registration Act de 1938, ce qui aurait limité considérablement son influence (après la mort de JFK, l’AZC échappa à cette procédure en se renommant AIPAC) [14]. Tout bien considéré, rien ne permet de penser que Robert Kennedy promettait d’être un président « ami d’Israël ». Son frère ne l’avait pas été (voir plus loin). La famille Kennedy, fièrement irlandaise et catholique, était connue pour sa judéophobie. Durant la campagne de John en 1960, le Herout, parti sioniste de Menahem Begin, avait exprimé l’inquiétude que le père, Joe, ait « injecté quelques gouttes du poison de l’antisémitisme dans l’esprit de ses enfants, y compris son fils John [15] ».

En définitive, ce n’est que par une magistrale hypocrisie que le Jewish Daily Forward peut écrire, le 6 juin 2008 :

« En nous souvenant de Bobby Kennedy, souvenons-nous non seulement de ce pour quoi il a vécu, mais aussi de ce pour quoi il est mort : la valeur précieuse de la relation entre l’Amérique et Israël [16]. »

La mort de Robert Kennedy n’a pas été une mauvaise chose pour la précieuse « relation entre l’Amérique et Israël ». S’il avait été président, aurait-il sauvé Israël du désastre comme le firent Nixon et Kissinger en 1973 durant la Guerre du Kippour ? Rien n’est moins sûr.

Mais peu importe, au fond. Quand bien même Robert aurait été un ami d’Israël, Israël aurait eu intérêt à l’éliminer de la course présidentielle, et même l’obligation de l’éliminer tout court. Je vais justifier cette affirmation dans le reste de cet article. Pour commencer, voyons quelle sorte de frère était Robert. Tous ses biographes ont souligné son dévouement absolu à John, qui avait fait de lui non seulement son ministre de la Justice, mais surtout son plus proche conseiller. Robert n’avait pas le charisme de John, et encore moins son ambition. Il sentait bien que le manteau de son frère, qu’il avait porté littéralement pendant ses premiers mois de deuil, était trop grand pour lui. S’il se décida néanmoins à briguer la présidence en 1968, c’était sous la pression du destin. Robert apparaissait, aux yeux de millions d’Américains, comme l’héritier du roi assassiné — et son justicier, même si la pensée était rarement formulée. Ses apparitions publiques suscitaient une ferveur qu’on n’avait encore jamais vue pour un candidat à la présidence, d’autant que, rarement entouré de gardes du corps, Robert manifestait un total mépris pour sa propre sécurité.

qu’ils avaient rarement besoin de finir leurs phrases pour

se comprendre [17].

Cette exceptionnelle amitié entre John et Robert a une implication évidente et cruciale, pour l’enquêteur que nous sommes. Et le fait que cela soit si rarement relevé est une raison supplémentaire de s’interroger. On ne parle jamais, en effet, des assassinats des frères Kennedy au pluriel. Quant on parle de la mort de John, on ne mentionne pas celle de Robert ; et quand le sujet est la mort de Robert, on ne s’attarde pas sur celle de John. Les assassinats de John et de Robert sont toujours considérées comme deux événements indépendants, plutôt que comme deux épisodes d’un crime en série. C’est pourtant dans le lien entre ces deux assassinats que réside la clé de chacun d’eux. John et Robert méritent d’être considérés comme une fratrie unie par une totale loyauté, et non comme deux individus indépendants, victimes de tragédies sans rapport. Le simple bon sens suggère que les frères Kennedy ont été tués par les mêmes forces, et pour les mêmes motifs.

Israël a tué John Kennedy

Outre le fait que John et Robert étaient frères, leurs assassinats ont au moins deux choses en commun : Johnson et Israël. Considérons en effet, pour commencer, le fait que leurs morts encadrent très précisément la présidence de Lyndon Johnson, qui était au pouvoir durant les deux enquêtes qui suivirent : Johnson devint président le jour de la mort de John, et termina son mandat quelques mois après la mort de Robert. Quant à Israël, c’est la volonté d’impliquer un Palestinien antisioniste qui le trahit, dans le cas de Robert. Dans le cas de John, l’empreinte d’Israël est bien en évidence, et on se demande, là encore, pourquoi la majorité des investigateurs font tant d’effort pour ne pas la voir. Par un étrange paradoxe, ceux qui professent ne pas croire à la culpabilité d’Oswald prétendent néanmoins trouver l’identité des assassins en épluchant la biographie d’Oswald.

Répétons-le, encore et encore : la piste à suivre est celle de l’assassin d’Oswald, celui qui réduisit le pigeon au silence et empêcha ainsi qu’il ne répète devant une court de justice ce qu’il avait réussi à lancer aux journalistes dans un couloir du commissariat de Dallas : « I’m just a patsy ! » Oswald aurait dû être liquidé durant son arrestation, sous le prétexte qu’il était armé, mais les choses ne s’étaient pas passées comme prévues. On fit donc appel à Jacob Leon Rubenstein, dit Jack Ruby. Ruby était intimement liée à la pègre juive — la Mishpucka (« la Famille » en hébreu), ou encore la Yiddish Connection. Une de ses anciennes amies — une strip-girl de son Carousel Club de Dallas —, a fait un jour ce commentaire : « Il n’avait pas le choix. […] Jack avait des patrons, comme tout le monde [18]. » Le patron de Jack Ruby, et son idole, était le gangster d’Hollywood Mickey Cohen, successeur de Benjamin « Bugsy » Siegelbaum, l’un des chefs de Murder Incorporated. Cohen était en contact avec Menahem Begin, l’ancien chef terroriste de l’Irgoun. Cohen avoue dans son autobiographie s’être « tellement passionné pour Israël » dans les années 40 qu’il ne faisait « plus rien d’autre que [s’]occuper de cette guerre de l’Irgoun [19] ». Peu avant de mourir d’un cancer foudroyant en 1967, Ruby confia à son avocat et à son rabbin séparément : « I did it for the Jews [20] ! »

À ces indices et aux autres que j’ai examinés ailleurs, en suivant les pas de Michael Collins Piper, j’ajoute encore celui-ci : le voyage de John Kennedy à Dallas, n’ayant pas de caractère étatique, était sponsorisé et en partie planifié et contrôlé par le Dallas Citizens Council. Kennedy se rendait à leur conférence pour y faire une allocution lorsqu’il fut abattu. Le Citizens Council est un puissant groupe d’influence dominé par des affairistes juifs comme le richissime Julius Schepps, que Bryan Stone, spécialiste de la communauté juive texane, décrit comme étant « membre de chaque synagogue en ville, et chef de facto de la communauté juive [21] ». La communauté juive est très ancienne et très influente au Texas, comme l’illustre encore Natalie Ornish (Pioneer Jewish Texans, 1989). Issue en grande partie de marranes originaires du Mexique (le judaïsme était encore officiellement interdit au Mexique en 1848, lorsque le Texas devint américain) [22]. Parmi les membres éminents de la communauté juive texane figurait encore le publicitaire et homme de relations publiques Sam Bloom, qui présidait le comité d’accueil de Kennedy à Dallas. Selon l’ancien officier des services secrets britanniques John Hughes-Wilson, c’est Bloom qui « suggéra à la Police de rendre Oswald accessible à la presse. Il suggéra aussi — contre l’avis explicite du FBI local — qu’on déplacât l’assassin présumé du commissariat à la prison de Dallas afin de donner aux journalistes une bonne histoire et des images. » C’est durant ce déplacement qu’Oswald fut abattu. « L’agent du FBI de Dallas James Hosty, ajoute Hughes-Wilson, a toujours cru que Bloom et Ruby étaient de mèche ; lorsque les policiers fouillèrent le domicile de Ruby, ils trouvèrent une note avec le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de Bloom [23]. »

La somme des indices incrimine une cabale de terroristes sionistes particulièrement audacieux, et bénéficiant de la complicité de Johnson pour la mise en œuvre de l’assassinat et pour leur couverture par la suite. Quant au mobile probable du crime, il a été révélé dans les années 1990 par Seymour Hersh dans The Samson Option et Avner Cohen dans Israel and the Bomb : Kennedy était déterminé à empêcher Israël de se doter de la bombe atomique. Le jour même où il recevait une ultime lettre de Kennedy exigeant une inspection du site israélien secret de Dimona, le 16 juin 1963, Ben Gourion démissionnait de sa fonction publique et plongeait en eaux profondes. Cinq mois plus tard, la mort de Kennedy soulageait Israël de toute pression et même de tout risque de publicité sur son programme nucléaire militaire. John McCone, le directeur de la CIA nommé par Kennedy, démissionna en 1965 en se plaignant du peu d’intérêt manifesté par Johnson sur ce dossier [24].

Mais la détermination de Kennedy à faire avorter le projet Dimona n’était qu’une partie du « problème Kennedy ». Tout aussi insupportable était sa détermination à faire appliquer la Résolution 194 des Nations unies concernant le retour des quelques 800 000 réfugiés palestiniens expulsés dans les années 1947-48. Le 20 novembre 1963, la délégation US aux Nations unies remettait à nouveau cette question sur le tapis, causant une vive protestation dans les cercles israéliens. Enfin, depuis les tout premiers mois de son mandat, Kennedy se montrait amical envers Nasser. L’historien Philip Muehlenbeck écrit :

« Tandis que l’administration Eisenhower avait cherché à isoler Nasser et réduire son influence en favorisant le roi Saoud d’Arabie comme rival conservateur au président égyptien, l’administration Kennedy poursuivit la stratégie exactement inverse [25]. »

Le double assassinat des Kennedy

Robert avait-il l’intention de rouvrir l’enquête sur la mort de son frère, et les assassins de John avaient-ils des raisons de craindre qu’il le ferait, une fois à la Maison Blanche ? Laissons les faits parler. Dès le 22 novembre 1963, Robert fut mis sur la touche par Johnson et Hoover. Bien qu’encore attorney general, il se savait désarmé face aux forces qui avaient tué son frère, et qui maintenant le surveillaient étroitement. Pourtant, il ne perdit pas de temps pour commencer discrètement sa propre enquête ; il questionna d’abord le directeur de la CIA John McCone, pour tenter de découvrir si des éléments de l’Agence étaient impliqués. Puis, envisageant l’hypothèse d’une vengeance du crime organisé, il prit contact en mars 1964 avec Jimmy Hoffa, son ennemi juré, sur lequel il s’était acharné depuis dix ans et que son département de la Justice venait encore de condamner ; un tête-à-tête fut improvisé entre les deux hommes sur une piste d’aéroport, et Robert en sortit convaincu de l’innocence de Hoffa. Robert chercha aussi à savoir s’il y avait eu des complicités au sein du Secret Service, responsable de la sécurité du Président, et il chargea son ami Daniel Moynihan d’enquêter discrètement. Robert, bien entendu, soupçonnait aussi fortement Johnson d’être impliqué. Il détestait Johnson, et avait fait tout son possible pour dissuader son frère de le choisir comme vice-président.

« il ment même quand il n’en a pas besoin [26]. »

Avec la publication du rapport de la Commission Warren, Robert eut la confirmation qu’il ne devait plus rien attendre de la justice de son pays avec Johnson au pouvoir [27]. Il sollicita alors l’aide d’un vieil ami de la famille Kennedy, qui avait travaillé pour le MI6 britannique. Celui-ci prit contact avec les services secrets français, disposés à mener une enquête. Avec l’aval du général de Gaulle, qui n’avait jamais cru à la thèse du tueur solitaire [28], deux officiers, dont le commissaire André Ducret, chef de la sécurité présidentielle à l’Élysée, menèrent une enquête sur trois ans en faisant infiltrer les milieux pétroliers texans, la CIA et les mercenaires cubains de Floride. Leur rapport, très soupçonneux à l’égard de Johnson, fut transmis à RFK peu avant son assassinat. Ensuite, constatant que ni Jacqueline Kennedy, ni le dernier frère survivant, Ted Kennedy, ne manifestait d’intérêt pour ce rapport, les officiers français embauchèrent un écrivain du nom de Hervé Lamarr pour en faire un livre, sous le pseudonyme de James Hepburn [29]. Le livre parut d’abord en français sous le titre L’Amérique brûle, et fut rapidement traduit en 11 langues. Aucun grand éditeur américain n’en voulut, mais il circula néanmoins sous le titre Farewell America : The Plot to Kill JFK. Sa conclusion mérite d’être citée :

« L’assassinat du président Kennedy était un travail de prestidigitateurs. C’était un tour de magie, avec accessoires et faux miroirs, et lorsque le rideau est tombé, les acteurs, et même le décor ont disparu. […] Les comploteurs avaient raison de penser que leur crime serait dissimulé par les ombres et le silence, qu’il serait imputé à un fou et à de la “négligence” [30]. »

Robert Kennedy comptait briguer la présidence en 1972. Plusieurs facteurs précipitèrent sa décision de se présenter dès 1968 : l’un d’eux était l’enquête ouverte en 1967 par le procureur de la Nouvelle-Orléans Jim Garrison. Garrison obtint de visionner le fameux film d’Abraham Zapruder, qui avait saisi l’assassinat en huit-millimètres ; ce film, confisqué par le FBI le jour même, prouve par le mouvement de la tête du Président que la balle mortelle provenait du grassy knoll, en face du Président, et non du School Book Depository situé dans son dos, où se trouvait Oswald. Robert Kennedy confia à son ami William Attwood, rédacteur en chef du magazine Look, qu’il croyait comme Garrison à un complot, ajoutant : « mais je ne peux rien faire tant que je n’ai pas le contrôle de la Maison Blanche ».

Garrison affirme que Robert lui a fait passer un message discret de soutien par un ami commun, l’encourageant dans son enquête et disant qu’il ferait éclater la vérité au grand jour lorsqu’il serait président [31].

En conclusion, il fait peu de doute que Robert Kennedy avait l’intention, s’il était élu président, d’ouvrir une nouvelle enquête sur la mort de son frère. Cela n’échappait probablement pas à ses ennemis, qui étaient évidemment les ennemis de John.

Les commanditaires de l’assassinat de John avaient fait appel à un gangster juif lié à l’Irgoun pour liquider Oswald, le pigeon gênant. Les assassins de Robert ont faussement attribué sa mort à un Palestinien poussé par « la haine d’Israël ». Ces deux pièces réunies font apparaître assez nettement le profil des commanditaires des deux assassinats. C’est bien pourquoi leurs complices dans les médias s’appliquent à ne jamais les réunir.

Pour faire diversion, on fait planer l’idée d’une mystérieuse malédiction planant sur les Kennedy. Quel péché ancestral aurait provoqué la vengeance divine ? Ronald Kessler, journaliste au Washington Post, pointe du doigt l’antisémitisme du père, Joe Kennedy, et sa politique d’apaisement avec Hitler lorsqu’il était ambassadeur US à Londres. Le titre de son livre, Les Péchés du père. Les origines secrètes du clan Kennedy [32], est subtilement inspiré d’Exode 20:5 :

« Moi Yahvé, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punis la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants pour ceux qui me haïssent. »

Le livre de Kessler devint carrément prophétique trois ans après sa parution en 1996, lorsque John Fitzgerald Kennedy Junior périt dans des circonstances troubles, avec son épouse et l’enfant qu’elle portait, alors que, sur les traces de son père, il entrait en politique après s’être lancé dans le journalisme (et s’être intéressé aux assassinats et complots politiques liés à Israël) [33].

Alors, théorie de la conspiration, ou théorie de la malédiction ?

À ne pas manquer, la prochaine conférence de Laurent Guyénot :

et

et  !

!