« Être devenue la bête noire des hommes libres et des pauvres avec un programme comme celui de l’Évangile, convenez qu’il y a de quoi faire rigoler. »

Le christianisme a ceci de paradoxal qu’il fut pendant des siècles l’idéologie policière de justification du pouvoir, en même temps que le moteur le plus explosif des révoltes populaires orientées contre le travestissement politique et financier de la prédication primitive.

Jamais l’unité de la chrétienté ne fut réalisée ; elle ne pouvait l’être puisque des sociétés déjà aussi hiérarchisées devaient nécessairement produire des expressions et des interprétations de la foi aussi plurielles qu’antagonistes. Le christianisme fut bien « un monothéisme complexe et tendanciellement diffractant [1] ».

Tous les pouvoirs chrétiens participèrent à l’avilissement du message christique. Voilà pourquoi les élites catholiques, protestantes ou orthodoxes, au service des puissants et de l’argent, furent régulièrement contestées et abhorrées par des foules incendiaires au nom de l’idéal chrétien. Le christianisme institutionnel, sous toutes ses formes facticement antagonistes, s’opposa avec férocité et constance à ce vieux christianisme campagnard, indocile, paradoxal et insubordonné qui constitue notre véritable histoire.

D’Alcuin à Luther, de saint Bernard à Calvin, on note ce même mépris de la spontanéité populaire ; d’une foi rétive que nulle autorité ne peut totalement lénifier ; d’une piété radicale et incontrôlable qu’accroissent chaque jour l’iniquité et la duplicité politique. La splendeur du message chrétien dépérira dans les limbes de l’Histoire si nous ne comprenons pas qu’à côté des brillants mais serviles esprits de saint Augustin, Raban Maur, saint Thomas ou Agobard, exista leur négatif : la masse chrétienne des désœuvrés avides de justice terrestre hic et nunc.

Aux quatre coins du globe et sur plusieurs siècles, des chrétiens, harassés par les injustices sociales, s’insurgèrent pour sauvegarder, restaurer ou affirmer leur foi. Souvent démunis, ils furent toujours réprimés. Ces nombreuses révoltes chrétiennes prirent pour cibles les riches, les clercs stipendiés, les rois « chrétiens », les croisades nobiliaires, la duplicité évangélisatrice, les bourgeoisies financières, l’Église-État, les avant-gardes protestantes dans la main des princes.

« A côté de la collusion avec l’État du haut clergé, dans la plupart des émeutes paysannes du XIVe au XVIe siècle, les curés marchèrent comme élément révolutionnaire avec leurs paroissiens, et souvent prirent la tête de la révolte [2] ». Chaque fois, la coalition des grands intérêts fut nécessaire pour faire taire ces insurrections. C’est cette page abondante et méconnue du christianisme dont nous proposons ici la modeste relecture.

Contre-croisade populaire : les Pastoureaux

(1251)

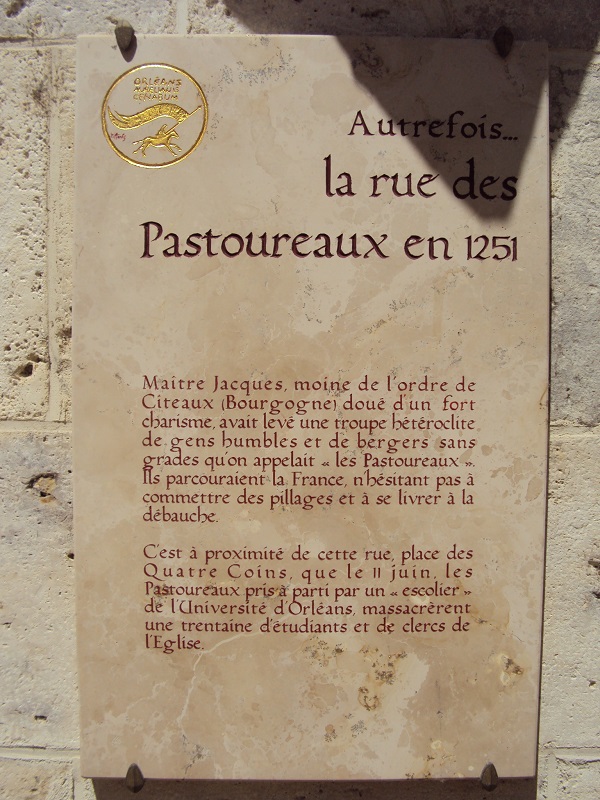

- Une plaque commémorative à Orléans

En 1204, la pitoyable croisade lancée deux ans plus tôt de Venise avait abouti à la prise de Constantinople par les croisés chrétiens. Cette déviation n’était que l’aboutissement caricatural d’une série d’expéditions aux objectifs réels de plus en plus mercantiles. Dès 1212, dans le royaume de France, de nombreux mouvements autonomes socio-religieux se signalèrent, nourris par l’ « exaspération des humbles devant les échecs répétés des croisades en Terre Sainte et plus encore peut-être par leurs déviations vers des destinations plus politiques [3] ». La première contre-croisade populaire fut un rassemblement de bergers et d’enfants, qui prit naissance dans le nord-ouest de l’Orléanais. Le contexte spirituel était propice aux manifestations fiévreuses de piété populaire . Comme l’écrit Jacques LeGoff , « au Moyen Âge, le radicalisme religieux consistait tout simplement à vouloir retrouver lavita vere apostolica, la vie vraiment apostolique [4] ».

C’est au milieu du siècle qu’eut lieu la plus importante émotion populaire. Pendant que Louis IX allait détruire les ateliers monétaires d’Afrique du Nord « au nom du christianisme [5] », des contre-croisades s’organisèrent . En 1251, notamment, un soulèvement populaire agita l’Orléanais. Dans le Brabant, en Flandre et en Picardie, par centaines puis par milliers, les paysans se rallièrent à un moine apostat de l’abbaye de Cîteaux, surnommé le « maître de Hongrie », qui les invita à reconquérir Jérusalem. En effet, l’idée se diffusa très vite dans le rassemblement que seuls les pauvres et les petites gens du peuple pourraient libérer le tombeau du Christ. Concentration de 30 000 trublions, le soulèvement tourna à la colère contre les clercs et les moines, accusés de profiter des quêtes pour la croisade, et contre les riches qui, hormis le roi, ne pouvaient être que mauvais.

La rançon colossale exigée pour la libération du souverain – prisonnier en Égypte – exacerba en effet les égoïsmes. La plupart des nobles et des souverains d’Europe rechignèrent à faire le moindre effort pour venir en aide à Louis IX. Blanche de Castille, la mère du roi, qui gérait le royaume en son absence, accepta de recevoir le représentant de cette mystérieuse armée sainte de plébéiens. Peut-être ces paysans étaient-ils un signe de Dieu ; des anges protecteurs qui, a contrario des élites lâches du royaume, iraient libérer son fils. Peut-être était-il aussi judicieux de s’enquérir des réelles motivations de cette jacquerie millénariste ?

Après un bref entretien avec le meneur des paysans, qui sembla la rassurer, Blanche de Castille accorda au maître de Hongrie l’autorisation de prêcher en chaire à Notre-Dame de Paris. Fin mai, au grand dam des prélats officiels et d’une reine médusée, le maître de Hongrie entama une homélie sidérante. Il réclama l’égalité pour les pauvres, la communauté des biens ici et maintenant, incitant les foules à la révolte. Il condamna la lâcheté de la chevalerie et des élites politiques et religieuses, qui avaient lamentablement échoué dans leur entreprise de reconquête de Jérusalem, car des représentants de l’oppression ne sauraient se muter en libérateurs du tombeau de l’humble Christ. Le roi, qui jouissait d’un incontestable prestige dans une grande partie de la population, restait une figure respectée par les insurgés. Mais l’hypocrisie, la duplicité, les mensonges, le mépris des élites économiques et politiques du royaume avaient fait naître chez les révoltés un ressentiment social tenace que seul un soulèvement exutoire pouvait désormais expurger.

Blanche réalisa alors que cette croisade populaire, au-delà du désir formel exprimé de libérer le monarque, visait d’abord à chahuter le pouvoir local. La frustration longtemps contenue des populations opprimées se déchaîna alors dans des proportions considérables. Les Pastoureaux, de concert avec les masses désœuvrées de la capitale, parcoururent les rues et rossèrent ecclésiastiques et hommes d’argent. Sur la rive gauche, ils infligèrent une correction à la studieuse et protégée population du quartier latin, qui s’était montrée pour le moins réticente à soutenir cet inadmissible sursaut paysan [6]. Le maître de Hongrie faisait et défaisait les mariages sur les bords de Seine ; les Parisiennes ne restaient pas insensibles au charme rustique des robustes insurgés. Il en résulta des mariages que le Maître tînt à célébrer in situ.

Ce mouvement populaire fut vite qualifié d’hérétique et de maléfique par les pouvoirs. Les petits courtisans lettrés aux pieds de la force politique, noircirent à dessein, tout au long de la jacquerie, les agissements des Pastoureaux. Ces derniers constituaient, à l’évidence, un insupportable affront à la royauté et à l’Église officielle, dont « la méfiance fut constante vis-à-vis des croisades populaires, entreprises sans l’aval pontifical » [7].

Les Pastoureaux se répandirent alors sur le territoire, semant le désordre à Rouen, Tours et dans le Berry. Le 11 juin, à Orléans, un jeune étudiant bourgeois de l’École de droit qualifia le moine révolutionnaire d’ « imposteur ». La réponse du maître de Hongrie et des paysans insurgés fut immédiate : ils saccagèrent le temple du pouvoir officiel et expédièrent violemment ad patres le bavard et servile étudiant. L’université était en effet dès le XIIIe siècle le temple de la génuflexion intellectuelle, en même temps que le réservoir des futures élites du royaume. Le peuple d’Orléans, en juin, ne chercha pas à défendre le clergé, dont il était mécontent à cause de sa conduite et de sa richesse.

L’évêque de la ville tenta bien d’interdire aux habitants, sous peine d’anathème, d’assister à cette prédication qui n’était qu’un « piège du diable » [8]. Ils ne tinrent aucun compte de ces avertissements, qui trahissaient seulement une évidente panique sociale. Ils accoururent en masse écouter l’apostrophe enflammée du maître. Les émissaires du provocateur plébéien parcouraient les environs et engageaient les campagnards à venir grossir les rangs de l’armée de délivrance. « Le peuple de la ville voyait toutes ces horreurs avec des yeux de connivence » [9] écrivait le chroniqueur Mathieu Paris. Le maître de Hongrie n’avait pas de mots assez durs pour décrire les malversations des représentants politiques, économiques et religieux du royaume : « vagabonds, hypocrites, gloutons, vaniteux ». Les évêques ne pensaient qu’à « amasser de l’or et jouir de toutes sortes de délices ».

Les accusations sans concession de la cour romaine, du pape, des puissants et des usuriers rencontrèrent l’approbation bruyante et inconditionnelle de la foule. L’évêque qui parvint à fuir la ville frappa celle-ci d’interdit et condamna les habitants, « race de chiens » dont l’audace et la complicité insurrectionnelle étaient illégitimes pour ce représentant serve des reptations politiques.

Les chroniqueurs du XIIIe siècle multiplièrent les fumisteries et les récits rocambolesques afin de disqualifier l’agitateur : le maître de Hongrie serait un moine défroqué, converti à l’islam, au service du sultan, ennemi du royaume et stipendié pour égarer les paysans picards dans une lutte illégitime.

Il fallait bien l’alliance des universités, des milices communales mercantiles et de la garde royale pour mettre un terme à cette inacceptable sédition populaire. À Bourges, la violence révolutionnaire inouïe des Pastoureaux – notamment à l’égard des prêteurs juifs – rendit indispensable l’union de toutes les autorités. Avec les agents du roi, les bourgeois formèrent des milices communales et parvinrent à éteindre l’incendie. Le maître de Hongrie fut tué à Villeneuve-sur-Cher le 11 juin.

« Le bruit se répandit qu’on avait trouvé sur les chefs des correspondances avec les musulmans ; ils furent accusés d’avoir le projet de livrer le peuple chrétien au glaive des infidèles : cette accusation, quoique invraisemblable, acheva de les rendre odieux » [10]. Les derniers rescapés et les villageois complices furent impitoyablement exterminés.

Cette émeute traduisit l’indéracinable hostilité nourrie par les milieux populaires pagano-chrétiens envers le pouvoir et le haut clergé.

Contre les élites catholiques et protestantes : la Guerre

des paysans chrétiens en Allemagne (Deutscher Bauernkrieg)

(1524)

En Allemagne, c’est vers 1476, en Basse-Franconie, que les sermons de pénitence de Jean, le Joueur de fifre, trouvèrent un vaste auditoire. Ce dernier annonça la condamnation future des puissants de ce monde et prêcha la communauté des biens et des âmes. Brûlé en public par les pouvoirs, discrédité post mortem, Jean fut le moteur d’une brève mais vivace révolte populaire franconienne. Cet épisode fut l’un des prodromes de la gigantesque insurrection du siècle suivant [11].

En 1517, Luther fit trembler l’institution ecclésiastique. Ses 95 thèses furent un acte de provocation à l’égard de la puissance de l’Église officielle et enflammèrent un peu plus les rumeurs de soulèvement dans de vastes territoires. Très vite, Luther fut débordé par cette jacquerie millénariste. On estime qu’environ 300 000 paysans se révoltèrent, et que 100 000 furent tués, lors de ce soulèvement de l’« Homme du commun » (gemeiner Mann).

L’exploitation paysanne et l’indigence corrélative avaient accru, dans cette première moitié de XVIe siècle, le nombre des vagabonds. Qu’il appartînt à un prince, à un baron d’Empire, à un évêque, à un monastère ou à une ville, le paysan était traité comme une vulgaire bête de somme. Les pâturages et les bois communaux leur avaient été presque partout ôtés de force par les seigneurs. Ces derniers disposaient de la personne du paysan , de celle de sa femme et de ses filles.

Trois camps se faisaient face dès 1520 et l’Appel à la noblesse allemande de Luther : le catholicisme impérial, le camp luthérien bourgeois-réformateur et le camp révolutionnaire. Les deux premiers se battirent pour le pouvoir, le troisième pour l’abolir.

Lire la suite de cet article dans l’Atelier E&R

et

et  !

!