durant la croisade contre les albigeois

(Paul Lehugeur, XIXe siècle)

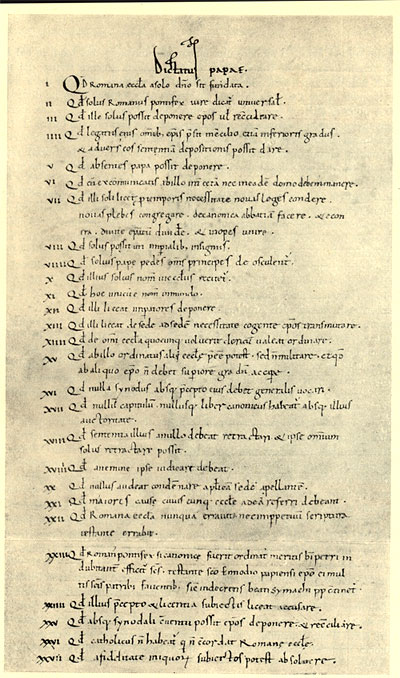

Le contexte de la Réforme grégorienne

La « Réforme grégorienne » du catholicisme romain au XIe siècle ne fut pas le retour à un christianisme originel qu’elle prétendait être, mais une véritable révolution, c’est-à-dire une rupture brutale avec la tradition, dont Constantinople était jusqu’alors la garante [1]. Au même titre que la « Réforme protestante » quatre siècles plus tard, la Réforme grégorienne fut aussi une étape dans un long processus de dégradation du christianisme oriental, qui alla toujours de pair avec une influence accrue de l’Ancien Testament. Le légalisme qui transforma la curia romana en un gigantesque tribunal inquisitorial, ou encore la mercantilisation du salut, qui aboutira au commerce des indulgences, portent la marque de Yahvé. Le Dictatus Papae, écrit en 1073 de la main de Grégoire VII, alias Hildebrand, nous donne, en 27 propositions, le meilleur aperçu de l’esprit des réformateurs :

« 1. L’Église romaine a été fondée par Dieu seul.

2. Seul le pontife romain est en droit d’être appelé universel.

3. Lui seul peut déposer ou réinstaller les évêques. […]

8. Lui seul peut faire usage des insignes impériaux.

9. Le pape est le seul dont tous les princes doivent baiser les pieds.

10. Il est le seul dont le nom soit prononcé dans les églises.

11. Son titre est unique au monde.

12. Il peut déposer les empereurs. […]

19. Il ne peut être jugé par personne. […]

22. L’Église romaine n’a jamais été dans l’erreur et ne le sera jamais, par le témoignage de l’Écriture.

23. Le pontife romain, s’il est canoniquement ordonné, est indubitablement sanctifié par les mérites de saint Pierre. […]

27. Le pape peut délier les sujets du serment de fidélité fait aux injustes. »

Sa prétention à la suprématie, la papauté romaine la fondait sur plusieurs faux document de sa fabrication, dont la Donation de Constantin, par laquelle l’empereur romain était censé avoir ordonné que l’évêque de Rome gouverne « toutes les Églises de Dieu dans le monde entier. Et le pontife qui présidera actuellement aux destinées de la très sainte Église romaine sera le plus haut, le chef de tous les prêtres dans le monde entier, et toutes choses seront réglées selon ses décisions ».

Cet hégémonisme pontifical était un défi lancé à Constantinople, et il reviendra à Urbain II, pape réformateur disciple de Grégoire VII, de commencer à mettre la menace à exécution sous couvert de la première croisade.

L’idée de guerre « sainte », c’est-à-dire déclarée par l’autorité ecclésiastique, était totalement étrangère à l’Église orthodoxe. Aux yeux des Byzantins, la guerre n’avait de légitimité que pour la préservation des frontières de l’empire (qui se désignait en grec comme un royaume, basileia). Toute expédition militaire était placée sous l’autorité exclusive de l’empereur (basileus). Non seulement l’Église orthodoxe n’a jamais appelé à une guerre contre les peuples jugés hérétiques, mais elle s’opposa toujours à l’idée de considérer comme martyrs les soldats morts au combat. Quant à l’idée que des hommes d’Église pussent combattre, comme ce fut le cas parmi les croisés occidentaux, elle horrifiait les Byzantins [2].

La notion de croisade, qui n’a de justification que dans l’Ancien Testament, est l’aboutissement logique de la réforme grégorienne : en s’imposant comme le souverain des rois, qui deviennent ses vassaux, le pape se donne le droit de leur ordonner de faire la guerre sous son commandement suprême. Ainsi l’autorité pontificale, après avoir réprimé les guerres privées en Occident au Xe siècle par le mouvement de la Paix de Dieu, sera l’inspiratrice d’une guerre totale de deux siècles en Orient. « La Paix de Dieu a trouvé son prolongement dans la croisade […], écrit Sylvain Gouguenheim, où la seule guerre autorisée est paradoxalement celle qui se déroule dans l’espace sacré par excellence, la Terre sainte [3]. » L’Église qui avait décrété que même les tournois, « foires exécrables » selon saint Bernard, étaient un péché mortel, et qu’y trouver la mort vous envoyait directement en enfer, invente la guerre sainte, qui propulse chaque soldat mourant au combat (ou même en chemin) directement au paradis.

Avant la colonisation du Levant byzantin, le but premier de Grégoire VII et de ses émules (presque tous d’origine franque) était d’imposer l’autorité papale sur l’empereur germanique. Le décret promulgué par Grégoire VII en 1075 marque le début de la querelle des Investitures :

« Nous décrétons que nul clerc ne peut recevoir l’investiture d’un évêché, d’une abbaye ou d’une église des mains de l’empereur, du roi ou de toute personne laïque, homme ou femme. »

Pour le jeune empereur Henri IV, le décret du pape était inacceptable, car il revenait à placer toute son administration entre les mains de la papauté, puisque son royaume était administré principalement par des clercs. La querelle des Investitures prit fin avec le Concordat de Worms signé par Henri V en 1122. Mais la lutte repris sous la dynastie des Hohenstaufen. Pour s’être opposé au pape Grégoire IX, Frédéric II (1194-1250) est excommunié par deux fois (1227 et 1239), et une troisième par Innocent IV au Concile de Lyon (1245). Ayant échoué à le faire assassiner, le pape appelle en dernier recours à une croisade contre Frédéric II, et parviendra, en enrôlant à sa cause Charles d’Anjou, frère de Louis IX, à exterminer complètement des Hohenstaufen [4].

Un scénario semblable se déroule simultanément à l’ouest du Rhin. En 1094, Urbain II use de son pouvoir d’excommunication contre Philippe Ier, sous la charge d’adultère (il avait répudié sa première épouse qui ne lui donnait pas d’héritier, et pris pour femme Bertrade de Montfort, précédemment mariée au comte d’Anjou). Comme l’a analysé Georges Duby dans un de ses meilleurs livres, cet épisode est à replacer dans le cadre d’un effort soutenu de la part des clercs réformateurs pour contrôler sacramentellement et juridiquement l’institution du mariage (le nouveau droit canonique interdit le mariage aux clercs, et le divorce aux laïcs), mais il s’insère surtout dans leur projet théocratique :

« Toutes les remontrances, les éclats d’indignation, les malédictions fulminées [par le pape contre le roi] prennent leur sens lorsqu’on les situe à leur vraie place, au cœur de la principale affaire politique de l’époque, la lutte ardente que menait le pouvoir spirituel pour dominer le temporel [5]. »

Cette lutte dura environ deux siècles, soit huit générations de rois capétiens. Durant cette période, la propagande pontificale est calquée sur celle du Livre des Rois : les rois vertueux sont ceux qui exécutent les projets de l’élite sacerdotale, en faisant la guerre pour leur compte. C’est ainsi que sont fabriquées les hagiographies des rois saints tels que Robert le Pieux (inventeur du bûcher pour hérétiques en 1022), qui servent par contraste à noircir les rois rebelles ayant mérité leur ticket pour l’enfer (l’excommunication).

« L’affaire de la Paix et de la Foi »

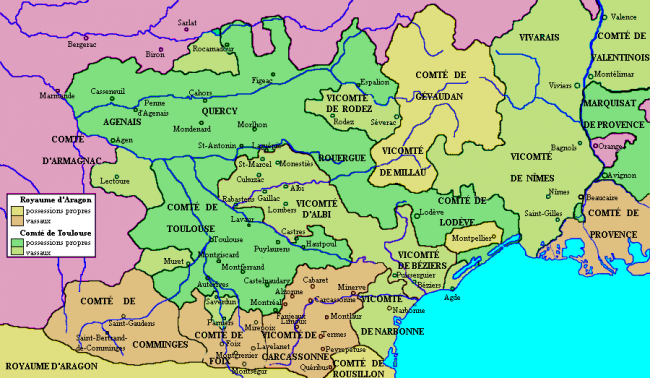

- L’Occitanie en 1209

La lutte de pouvoir entre papes et rois de France fut le contexte de ce qu’Innocent III nommait « l’affaire de la Paix et de la Foi », mais que nous connaissons comme la « croisade contre les albigeois [6] » (1209-1229). Cette guerre en Occitanie suit immédiatement la quatrième croisade (qui aboutit au sac de Constantinople), et est proclamée par le même pape. En les comparant on comprend mieux l’essence de la croisade et sa place dans le projet géopolitique pontifical dont elle est le volet militaire. Leur dénominateur commun est qu’elles furent menées contre des sociétés plus avancées culturellement et économiquement que leurs agresseurs, sociétés qui refusaient l’exclusivisme autoritaire du pape et toléraient, relativement, le pluralisme religieux. L’Occitanie, d’ailleurs, était sous influence byzantine, comme le montre encore son architecture [7].

Les ennemis les plus directement ciblés par Rome étaient les cathares — du grec catharos, « pur », terme en réalité rarement employé au Moyen Âge pour les désigner. Ils recrutent principalement parmi l’élite urbaine et la petite noblesse, et c’est cette implantation sociale qui préoccupe la curie romaine [8]. Bien que leurs adversaires aient tout fait pour effacer ou souiller leur mémoire, nous savons que les cathares se considèrent simplement comme « bons chrétiens ». « Déviants, certes, dissidents, au regard du dogme et de la liturgie élaborés et définis par la Grande Église, écrit Michel Roquebert ; mais chrétiens quand même, dans l’exacte mesure où il n’y avait pour eux qu’une seule révélation, celle dont le Christ était porteur, et où leur unique référence était le Nouveau Testament, complété par ce qui, dans l’Ancien, servait leurs démonstrations [9]. » Les cathares sont les fils spirituels d’une Église hétérodoxe née en Bulgarie vers 950 (c’est pourquoi on les appelle parfois « bulgares », ou « bougres » par déformation populaire), où ils sont connus comme « bogomiles ». Au XIe siècle, tandis qu’ils commencent à être inquiétés en Provence, les bogomiles jouissent en Orient de la tolérance des Byzantins orthodoxes et sont présents jusque dans les monastères de Constantinople [10]. Lorsqu’en mai 1167, l’Église cathare de Toulouse organise un concile, leur « pope » Nicétas se déplace spécialement de Constantinople. Les bogomiles se maintiendront sans difficulté en Bosnie jusqu’à l’arrivée des Turcs dans la seconde moitié du XVe siècle, puis se convertiront majoritairement à l’islam [11].

Ce qui rend les cathares particulièrement haïssables par Rome, c’est leur dualisme, hérité du courant gnostique latent dans le Nouveau Testament. Dans le discours répressif, ils sont affublés pour cela du nom de « manichéens », bien qu’on ne décèle chez eux aucune influence perse. Tous les cathares ne professent pas nécessairement un dualisme absolu, mais ils opposent Dieu et ce monde, selon les termes de l’Évangile de Jean. Naturellement, ils considèrent la hiérarchie catholique romaine comme inféodée au Prince de ce monde ; ils en trouveront la confirmation dans la croisade, d’abord, et dans l’Inquisition, ensuite.

Mais les cathares ne sont pas les seuls dissidents qui font obstacle à la suprématie religieuse dans le midi, des Pyrénées aux Alpes maritimes. Le clerc toulousain Guillaume de Puylaurens, témoin et chroniqueur de la croisade albigeoise, écrit :

« Il y avait des ariens, des manichéens, et aussi des vaudois ou lyonnais. […] Bien qu’ils fussent divisés entre eux, ils conspiraient tous à la perte des âmes contre la foi catholique [12]. »

Tous ces mouvements dénoncent la corruption de l’Église romaine et ses abus de pouvoir, et beaucoup contestent même la validité des sacrements et la théorie quasi magique de la « transsubstantiation » de l’Ostie durant la messe. Les cathares rejettent aussi, au nom de leur vision du Dieu sauveur, la doctrine de l’Enfer éternel et sa version modernisée, le Purgatoire (que refusent également les Byzantins) [13].

Ce sont donc bel et bien ses ennemis irréductibles que le pape veut éradiquer du sud de la Gaule. Car, selon le vocabulaire de l’époque, nous sommes ici encore en Gaule mais pas encore en France : le sud de la France actuelle se nomme l’Aquitaine à l’ouest du Rhône, et la Provence à l’est. Ce sont des pays étrangers, pour les habitants de la Francie et de la Bourgogne, et réciproquement. Comme au Proche-Orient, le pape peut compter sur l’efficacité de sa propagande auprès de la noblesse et de la chevalerie franque et bourguignonne. Mais comme au Proche-Orient, les croisés possèdent aussi des motivations propres que l’Église ne parvient pas toujours à canaliser. Simon de Montfort, petit seigneur d’Île-de-France ayant répondu à l’appel du pape, s’empare avec sa bénédiction du vaste vicomté de Carcassonne, puis d’autres vassalités du comte de Toulouse, et les soumet à ses « Statuts de la terre conquise » (Statuts de Pamiers, 1212), qui incluent l’obligation pour tous d’aller à la messe de rite romain le dimanche « et d’y entendre en leur entier la messe et le sermon ». Mais il outrepasse son mandat et se taille un fief plus vaste que le domaine de son roi, puis résiste aux injonctions du pape d’en restituer une partie. Surnommé « le bourreau du Languedoc » pour ses milliers d’exécutions par la corde, le fer ou le feu, et ses centaines des destructions de villages, de châteaux, de vignobles et de vergers, Simon de Montfort est la figure archétypale du croisé qui trouve dans la croisade une justification à sa démesure matérialiste. Pourtant, ce n’est pas Simon mais Arnaud Amaury, l’abbé de Cîteaux nommé chef de la croisade par Innocent III, qui prononça à Béziers cette fameuse phrase (souvent déformée) :

« Massacrez-les, car le Seigneur connaît les siens [14] ! »

Il écrira dans son rapport au pape :

« Les nôtres, n’épargnant ni le rang, ni le sexe, ni l’âge, firent périr par l’épée à peu près vingt mille personnes ; après un énorme massacre des ennemis, la cité tout entière a été pillée et brûlée. La vengeance divine l’a merveilleusement frappée [15]… »

Naissance de la France

- Philippe Auguste

(1165-1223)

La croisade en Albigeois, tout comme la croisade en Terre sainte, est une façon pour le pape de prendre l’initiative et le contrôle de la guerre. Il veut imposer au roi de France un « devoir d’ost » au même titre qu’un suzerain à son vassal. Philippe Auguste en a pleinement conscience et résiste fermement. Par trois fois, entre 1204 et 1208, Innocent III tente de faire de lui son homme de main :

« Confisquez les biens des comtes, des barons et des citoyens qui ne voudraient pas éliminer l’hérésie de leurs terres ou qui oseraient l’entretenir. Ne tardez pas à rattacher leur pays tout entier au domaine royal. »

Le roi ne répond pas à cette première lettre, ni à la seconde un an plus tard. « Au nom de Moïse et de Pierre, scellez cette alliance de la royauté et du sacerdoce », insiste le pape. Le roi lui répond alors : « Vous n’avez pas le droit d’agir ainsi… » Le pape, en effet, vient de proclamer par sa bulle du 10 mars 1208 la déchéance du comte de Toulouse Raymond VI, ce « ministre du diable », et l’exposition en proie de ses domaines :

« Que tous ceux qui sont liés audit comte par un serment de fidélité, d’association ou d’alliance soient déclarés par notre autorité apostolique relevés de ce serment. Qu’il soit permis à tout catholique […] non seulement de combattre le comte en personne, mais encore d’occuper et de conserver ses biens, afin que la sagesse d’un nouveau possesseur purge cette terre de l’hérésie dont par la faute du comte elle a été jusqu’ici honteusement souillée. »

Fort habilement, le pape joue sur les deux tableaux du nouveau droit canonique et de l’ancien droit féodal : la conquête du comté au nom de la croisade entraîne la mise en demeure de tous les vassaux du comte déchu de prêter serment au nouveau maître (et donc à Rome), au nom cette fois du droit féodal. C’est la déstabilisation de toute la pyramide féodale dans l’espace géopolitique nord-pyrénéen qui est en jeu [16].

Sous la pression, Philippe Auguste temporise et envoie son fils, le futur Louis VIII, en mission d’observation. Peu après la mort de son père en 1223, Louis VIII prendra la croix [17] contre le comte de Toulouse, mais mourra avant la fin de son expédition. Ce revirement du Capétien fut-il dû à l’influence de son épouse, la très catholique Blanche de Castille, qui assura ensuite la régence pour son fils Louis IX, porté sur le trône à 9 ans, et bientôt bénéficiaire du label de « saint » ? C’est en tout cas saint Louis qui récolta le fruit de l’alliance entre Rome et Paris, avec le traité de Paris (1229) par lequel Raymond VII de Toulouse livra à la couronne capétienne la moitié de ses États et, par le mariage de sa fille à un frère du roi assorti de clauses successorales, lui garantissait l’annexion du reste à plus ou moins brève échéance ; l’Occitanie deviendra définitivement française en 1271. Que l’on songe qu’avant cette date, le Royaume de France n’avait pas d’accès à la Méditerranée. Le comte de Toulouse n’était en effet vassal du roi de France que par une mince fiction juridique, et pour une partie seulement de ses domaines. Aucun comte de Toulouse ne s’était jamais rendu au couronnement d’un roi de France pour lui prêter serment. En pratique, le comte de Toulouse était maître chez lui, « un roi sans couronne ». Culturellement, l’Occitanie était davantage tournée vers l’Espagne, et Raymond VI avait renforcé l’axe Barcelone-Toulouse en épousant une sœur de Pierre II d’Aragon, tandis que son fils Raymond VII en épousait une autre (devenant le beau-frère de son propre père) [18].

La croisade ne vint pas à bout de l’hérésie, loin s’en faut. Il fallut pour cela l’Inquisition, instituée officiellement en Languedoc en 1231 par le pape Grégoire IX, et confiée au nouvel ordre des Dominicains, sous la direction de Dominique de Guzman. En 1252, par la bulle Ad extirpanda, le pape Innocent IV autorise la mise à la torture des fauteurs d’hérésie, qui sont des « assassins d’âmes mais aussi des voleurs de sacrements divins et de la foi chrétienne ». Michel Roquebert exprime une opinion largement partagée en écrivant que l’Inquisition fut « la première émergence historique d’un système de contrôle idéologique exhaustif de toute une population au moyen d’enquêtes, de délation institutionnalisée, d’interrogatoires et de constitution de fichiers de renseignements [19] ».

L’épilogue de la lutte entre le pape et le roi capétien se joua entre Philippe le Bel (1285-1314) et Boniface VIII (1294-1303). Leur conflit fut comparable en intensité à celui qui avait opposé l’empereur germanique Henri IV au pape Grégoire VII. L’enjeu immédiat était devenu financier : le pape voulait interdire aux rois de prélever des impôts sur leur propre clergé sans approbation préalable du pape. Les clercs avaient l’ordre de désobéir aux souverains qui n’observeraient pas cette règle. Philippe voulut mettre fin à ce privilège et à la puissance financière internationale qu’était devenue l’Église, et l’ordre du Temple en particulier. La lutte se termina par la séquestration et la mort du pape Boniface, remplacé par un pape français installé à Avignon (Clément V), puis la destruction de l’ordre du Temple. Les six papes d’Avignon suivants furent tous français, et leurs cardinaux le furent presque tous. Cette défaite irréversible du projet romain, lancé deux siècles et demi plus tôt, instaure un nouvel équilibre que l’État monarchique met à profit pour se développer selon des lignes séculières.

C’est pourquoi l’on estime qu’en fin de compte, c’est à la Réforme grégorienne que l’on doit l’État moderne, puisque c’est elle qui, en désacralisant la royauté, lui a permis de se séculariser. Une sécularisation qui, malheureusement, est devenue aujourd’hui la caricature d’elle-même : un État sans âme, hostile à toute religiosité.

et

et  !

!