Bref rappel historique

La guerre de Syrie, commencée en 2011, s’inscrit dans ces tragédies de l’Histoire où la complexité des causes et des effets échappe aux esprits pressés. Ceux qui la réduisent à l’affrontement banal entre un tyran sanguinaire et des insurgés idéalistes se font les complices inconscients d’un récit simpliste, masquant l’entrelacs des ambitions géopolitiques, des calculs économiques et des propagandes médiatiques. Le drame syrien est avant tout une guerre des volontés où chaque acteur, qu’il soit local ou étranger, joue sa partition sur un théâtre de ruines.

Dans la lignée des révoltes du printemps arabe, l’année 2011 voit surgir en Syrie des protestations populaires, dirigées contre les injustices sociales et la main de fer de Bachar el-Assad. Mais ces soulèvements deviennent vite l’instrument d’intérêts extérieurs. Ce qui aurait pu être une révolution interne est détourné, corrompu, et transformé en guerre civile par l’apparition soudaine de groupes armés, encouragés, financés par des puissances étrangères.

Les États-Unis, la France, et leurs alliés du Golfe se drapent dans la rhétorique du progrès pour soutenir les rebelles. Mais sous le vernis des principes, leurs interventions plongent la Syrie dans un chaos semblable à celui qui dévora l’Irak et la Libye. Les divisions ethniques et confessionnelles, attisées par ces interventions, deviennent des fractures mortelles. Parallèlement, les médias occidentaux construisent un récit binaire où Assad est l’unique démon et où l’opposition armée, pourtant infiltrée par des factions islamistes, est parée des oripeaux de la liberté.

Le poison djihadiste s’immisce alors dans les veines de la guerre. Des groupes tels que Daech et le Front al-Nosra prospèrent sous l’ombrelle du soutien à l’opposition dite modérée. Et là réside l’un des grands cynismes de cette guerre : les armes destinées à combattre une prétendue dictature se retrouvent entre les mains d’extrémistes imposant leur règne de terreur. Sous couvert de croisade démocratique, les puissances occidentales et leurs alliés du Golfe participent à l’effondrement de la Syrie.

L’année 2015 marque une rupture. L’entrée en scène de la Russie, qui apporte à Assad un soutien massif par ses frappes aériennes et sa logistique, redessine les lignes du conflit. Appuyé par les milices iraniennes et le Hezbollah, le régime parvient à reprendre pied. Alep, tombée en 2016, symbolise ce retournement. À partir de là, le régime se consolide, au prix d’une Syrie en lambeaux, vidée de son souffle vital.

Cependant, la guerre ne s’éteint pas vraiment. Elle se prolonge sous d’autres formes, dans un pays morcelé, ravagé, et soumis aux ambitions des puissances extérieures. Assad tient ses bastions grâce à Moscou et Téhéran, mais ses forces sont épuisées, son économie anéantie par les sanctions. Les Kurdes, soutenus par Washington, tiennent le nord-est, tandis que les rebelles, repliés dans Idlib et protégés par la Turquie, subsistent comme une étincelle vacillante. Même les cendres de Daech continuent de brûler, prêtes à rallumer d’autres feux.

La trame des événements qui précipitèrent la chute du président Assad en décembre 2024 révèle le délitement final d’un régime déjà miné par des années de guerre et de compromissions. Tel un fleuve en crue emportant un barrage vétuste, l’offensive de Hay’at Tahrir al-Sham, issue des cendres d’Al-Qaïda en Syrie, balaya en dix jours à peine les dernières résistances du régime. La prise d’Alep marqua un coup fatal : les lignes de front, fossilisées depuis trois ans, s’effondrèrent dans un chaos irréversible.

À Hama, la tentative désespérée de regroupement des forces loyalistes n’aboutit qu’à une débâcle, scellant ainsi le sort de Damas. L’effondrement fut total : Homs tomba sans grand combat, et le président Assad, abandonnant son palais, s’exila vers la Russie. Le 8 décembre, al-Golani, chef de Hay’at Tahrir al-Sham, paradait dans la capitale conquise, déclarant la victoire avec une solennité empreinte de défi. Ainsi se termine le chapitre de pouvoir de la famille Assad, laissant derrière lui un pays morcelé, ravagé, et à nouveau livré à la lutte des factions et des influences étrangères.

La chute du régime syrien : autopsie d’un naufrage

Les récents succès de l’opposition dans le nord-ouest de la Syrie ne sont pas tant le fruit de sa propre valeur que la conséquence directe de l’épuisement d’une armée syrienne à bout de souffle, déjà vaincue avant même de prendre les armes. L’effondrement des forces régulières, spectaculaire par son ampleur, surprend jusqu’aux stratèges rebelles eux-mêmes, qui n’avaient osé rêver d’une telle débâcle. Sur le papier, l’Armée arabe syrienne avait tout pour résister : une supériorité numérique, des équipements modernes et une alliance avec des puissances étrangères comme la Russie et l’Iran. Pourtant, ce vernis ne masquait que faiblement les fissures profondes : la corruption chronique, les désertions massives et une dépendance fatale à des soutiens extérieurs.

La guerre en Syrie a d’abord été une guerre d’usure. L’adversaire n’était pas seulement un conglomérat de factions rebelles ou de groupes djihadistes : c’était une coalition internationale de près de 80 nations, dirigée par les États-Unis. Le poids écrasant de cette coalition formait une tenaille qui condamnait Damas à une lutte inégale et désespérée. Le pays s’enlise alors dans une tragédie humaine d’une ampleur rarement vue. Les chiffres glaçants parlent d’eux-mêmes : un demi-million de morts, douze millions de déplacés, des villes entières rasées et un peuple en exode, abandonnant derrière lui les vestiges d’un État vidé de sa substance.

À cette guerre par les armes s’ajouta une guerre économique, non moins implacable. Les sanctions internationales, doublées d’un embargo presque total, étranglèrent peu à peu le pays. Déconnectée des circuits financiers mondiaux, incapable d’échanger librement avec ses voisins, la Syrie vit son économie s’effondrer. L’implosion du Liban voisin, jadis un partenaire commercial crucial, acheva d’accentuer ce désastre. La crise bancaire libanaise priva Damas d’un ultime recours, et les sanctions finirent de paralyser l’accès aux ressources essentielles. La pandémie de Covid-19 ferma les frontières, réduisant à néant les rares échanges encore possibles. Et même là où Bachar el-Assad parvint à reconquérir des territoires, il lui manquait l’essentiel : le contrôle des ressources vitales. Les gisements pétroliers de l’est, tombés entre les mains des milices kurdes, laissèrent le régime dans une dépendance aux importations énergétiques.

Enfin, dans cet environnement délétère, la corruption devint reine. Les élites dirigeantes, repliées sur leurs privilèges, ne cherchaient plus qu’à maintenir leurs positions dans une indifférence glaciale envers le sort du pays. Les officiers, incompétents ou cupides, accumulèrent les échecs, précipitant désertions et effondrement moral dans les rangs. L’exemple de la 30e Division de la Garde républicaine illustre parfaitement cette dégénérescence

Soutenue par la Russie, cette division devait incarner la solidité du régime, l’union de diverses milices et forces armées ayant lutté à Alep sous un même commandement. Pourtant, sous l’apparence d’une unité renforcée, les travers de la corruption gangrènent ses fondements. Les soldats, réduits à l’état de monnaie d’échange dans un marché de privilèges, dénoncent anonymement les abus sur les réseaux sociaux, les « tayfish » (congés rémunérés par pots-de-vin) devenant un mal systémique. Le moral des troupes est anéanti, les hommes envoyés au front sans soulagement, sans nouvelle de leurs familles, condamnés à supporter l’injustice de leurs supérieurs.

Les plaintes fusent : les rapports falsifiés, les vols des allocations, la maltraitance des soldats, et même les exactions sectaires. Des officiers, dans un comportement digne de ceux qui ont trahi la patrie, se livrent à des trafics en tout genre, pillant les ressources, manipulant leurs subordonnés, et provoquant un exode silencieux de leurs bataillons. La division, au bord de l’implosion, est désormais accusée d’être infiltrée par des sympathisants de l’opposition, une accusation rendue encore plus plausible par les succès répétés de l’ennemi contre ses positions. Or, il faut souligner que cette même division était censée être le rempart ultime d’Alep en cas d’attaque. Ces failles, fruit d’une incurie et d’une déloyauté manifestes, expliquent la débâcle foudroyante d’Alep, laquelle a bouleversé l’équilibre du front et réduit à néant toute perspective de contre-offensive ordonnée [1].

Depuis 2020, l’année où le conflit syrien sembla s’enliser dans une morne stagnation, le régime de Damas s’engagea dans une série de réformes militaires qui, sous des dehors de modernisation, n’ont fait qu’accélérer la déliquescence de ses forces armées. L’onde de choc des difficultés économiques a probablement conduit à une transformation fondamentale du recrutement : d’une armée de conscrits, naguère nourrie par le devoir et la coercition, à une armée de volontaires, où l’on attendait davantage le désir de se battre que l’obligation d’y être forcé. Ce changement, mené sans cohérence ni préparation, a eu des conséquences désastreuses. En moins de deux ans, ce qui restait de l’ossature de l’armée syrienne se réduisit comme peau de chagrin : près de 25 000 réservistes renvoyés, 3 000 officiers, anciens gardiens de l’esprit militaire, se retirèrent volontairement du service. Un ménage impitoyable, présenté comme une réforme nécessaire, a laissé derrière lui une armée décharnée, incapable de réagir efficacement en cas d’urgence. Lors de l’effondrement sur le front nord-ouest, l’incapacité à mobiliser des réserves compétentes devint criante : dispersées, mal formées, elles ne pouvaient combler les brèches laissées par la défaite.

C’est, d’une manière étrange, l’une des réformes imposées par les Russes en 2018 qui porte une part de responsabilité dans cet effondrement. Les premières années de la guerre, avec leur lot de sacrifices héroïques et de sang versé, avaient forgé une légende vivante autour des officiers syriens. Entre 2011 et 2013, près de 800 lieutenants-colonels et officiers supérieurs trouvèrent la mort, souvent dans des batailles où ils se tenaient aux côtés de leurs hommes, prêts à périr avec eux plutôt que de fuir. Ces figures de sacrifice, ces derniers commandants courageux devenus mythes vivants, incarnaient l’âme du régime, le ciment de sa résistance. Mais en 2018, à l’instigation des conseillers russes, cette tradition fut brutalement écartée, jugée trop coûteuse. Les généraux furent sommés de quitter les lignes de front, relégués à des postes en retrait, loin des dangers immédiats des combats. Si cette décision entraîna une réduction immédiate des pertes parmi les officiers supérieurs, elle fragilisa profondément la structure de commandement. L’armée syrienne, autrefois dirigée par des hommes d’action, perdit son âme combattante.

Cinq ans après ce bouleversement, les effets pervers de cette réforme sont évidents. Lorsque l’opposition frappa de manière décisive dans le secteur d’Alep, l’absence du haut commandement syrien se fit cruellement sentir. Les rares officiers supérieurs encore présents sur le terrain ne tenaient plus des postes de commandement stratégiques ; ils furent tués un à un sans que la défense ne trouve de leadership capable de coordonner la résistance. Les troupes, livrées à elles-mêmes, se battirent avec l’énergie du désespoir, mais sans direction ni soutien. Les positions tombèrent les unes après les autres, dans une lente déroute, et l’armée syrienne, désormais sans tête, se disloqua dans un chaos inéluctable.

Bilan et analyses prospectivistes

La Syrie, en cet instant précis de son histoire, est l’un de ces théâtres où se joue une tragédie dont les spectateurs eux-mêmes peinent à deviner l’épilogue. Plusieurs chemins s’ouvrent devant elle, mais aucun ne semble offrir une issue certaine. Il est à craindre qu’une lutte acharnée pour le pouvoir, attisée par des factions divisées, n’enflamme le pays, ou qu’une autorité plus centralisée, peut-être incarnée par Hay’at Tahrir al-Sham, ne s’impose en maître absolu. Mais dans tous les cas, la Syrie sera en proie à des dissensions intestines, réduite à une faiblesse chronique qui en fera une proie facile pour des puissances étrangères. Dans cette tragédie, le peuple syrien est le grand sacrifié, abandonné à ses souffrances et aux querelles des seigneurs de la guerre.

La chute de l’État central a fragmenté le pouvoir en une mosaïque de territoires et d’allégeances. Les milices djihadistes sunnites s’efforcent de s’établir comme les maîtres des régions orientales et centrales, tandis que les Kurdes, dans leur quête d’autonomie, consolident leurs positions au nord-est, dans une tentative qui risque d’ébranler les frontières de la Turquie, de l’Irak et de l’Iran. Sur la côte syrienne, les Alaouites, peuple de l’ancien régime, se retirent dans leurs bastions, cherchant refuge derrière les montagnes et espérant le soutien résiduel de la Russie. Les Druzes et les chrétiens aspirent à des garanties internationales pour sécuriser leurs enclaves, peut-être sous l’égide d’Israël ou des puissances occidentales. Ainsi se dessine une Syrie éclatée, où chaque partie agit selon des logiques d’intérêts locaux, mais aussi sous l’influence d’ambitions étrangères.

Ce morcellement profite tout particulièrement à la Turquie, qui émerge comme l’une des principales bénéficiaires de l’effondrement syrien. Par un réseau complexe d’alliés et de forces déléguées, elle étend son influence dans le nord de la Syrie. Des millions de Syriens, dépendants de l’aide turque, ajoutent à cet avantage stratégique. Ankara n’a d’ailleurs pas tardé à exploiter cette opportunité : profitant de l’effondrement du régime de Damas, elle a projeté ses forces à travers les villes du nord-est, autrefois tenues par les Kurdes. Ainsi, aussitôt le régime d’Assad tombé, les rebelles de l’Armée nationale syrienne, instrument de la Turquie, ont chassé les Kurdes de Tal Rifaat, de Manbij, et menacent Kobani, tandis que frappes aériennes et drones armés turcs assurent leur progression.

Mais ce calcul, pourtant habile, pourrait se retourner contre ses auteurs. En cherchant à contenir les Kurdes, Ankara ravive un feu ancien : la rébellion du PKK sur son propre territoire. Et les milices sunnites qu’elle soutient aujourd’hui pourraient bien devenir, demain, ses adversaires. La Turquie, qui semblait conquérante, pourrait se retrouver encerclée par des instabilités accrues, aussi bien à sa frontière sud qu’en son sein même. Ainsi, les victoires éphémères des puissances régionales se transforment souvent en sources de nouveaux périls, rappelant combien le destin des nations repose rarement sur des triomphes définitifs.

La défaite de la Syrie marque l’un des succès les plus éclatants pour les intérêts israéliens depuis la fondation de cet État. Depuis son apparition sur la scène régionale, la Syrie n’a cessé d’être le plus constant et le plus résolu des adversaires d’Israël. On se souvient du rôle décisif de ses forces dans la guerre des Six Jours et celle du Kippour, puis de son opposition acharnée à Israël durant la guerre du Liban. À cela s’ajoutait une capacité militaire notable, malgré l’affaiblissement de ses moyens conventionnels à partir des années 1990. Grâce à un réseau sophistiqué de défenses aériennes et à un arsenal redoutable de missiles balistiques d’origine nord-coréenne, Damas avait encore les moyens de peser dans le rapport de forces.

Or, la destruction de l’armée arabe syrienne constitue une révolution stratégique. La menace qu’elle faisait peser sur les forces armées israéliennes s’est évaporée. Désormais, Israël voit ses principaux ennemis dans la région, le Hezbollah et l’Iran, isolés comme jamais. La Syrie jouait un rôle capital dans le soutien logistique au Hezbollah, en tant qu’unique État frontalier du Liban ayant fait preuve d’une solidarité active avec le mouvement chiite. Sa chute prive le Hezbollah de ce corridor stratégique et réduit ses marges de manœuvre. L’écroulement de ce qu’on appelait autrefois l’Axe de la Résistance en Syrie s’apparente à un triomphe retentissant pour Israël, dissolvant cet anneau de feu qui avait encerclé la nation hébraïque.

En parallèle, l’émergence des milices djihadistes dans la région, dont l’essor n’a pas été étranger au soutien discret mais avisé d’Israël, de la Turquie et de puissances occidentales, constitue un autre bouleversement. Ces groupes, si longtemps méprisés ou craints, se révèlent aujourd’hui comme des acteurs utiles pour Tel-Aviv et ses alliés. Leur présence ouvre de nouvelles possibilités, notamment en permettant l’établissement d’un second front contre le Hezbollah, un adversaire que les forces israéliennes n’ont jamais pleinement réussi à contenir [2].

Il n’est pas exagéré d’affirmer que, parmi les protagonistes, le Hezbollah figure parmi les principaux vaincus. En perdant le soutien logistique qu’offrait le régime de Bachar el-Assad, ce groupe militant, déjà affaibli, se retrouve plus exposé que jamais. Au Liban, malgré sa puissance militaire résiduelle, sa position vacille, et l’érosion de ses bases de pouvoir semble inévitable. Cette fragilité croissante pourrait offrir un nouvel élan aux adversaires de l’Iran, aussi bien au sein des frontières de la République islamique qu’au-delà, en Irak comme au Liban. Dans cette région agitée, une intensification des troubles intérieurs est, à n’en pas douter, à prévoir.

Dans le tumulte de la guerre, Israël n’a pas tardé à tirer parti de l’instabilité syrienne. Tel un acteur calculateur et implacable, il s’est avancé au-delà des frontières fixées par l’accord de désengagement de 1974, occupant la zone démilitarisée située à proximité du plateau du Golan. Par cet acte, Israël ne se contente pas de répondre aux menaces immédiates : il cherche à redéfinir l’ordre géographique et stratégique de la région, créant de nouveaux faits qu’il espère voir entérinés par la force des choses.

Les dernières actions de l’armée israélienne illustrent cette détermination. En seulement deux jours, elle affirme avoir frappé près de 480 cibles stratégiques sur le territoire syrien, privant ce dernier de stocks d’armes vitales. Simultanément, la flotte syrienne aurait été anéantie par la marine israélienne, une opération que le ministre de la Défense, Israël Katz, s’est empressé de qualifier de « belle réussite ». Le ministre des Affaires étrangères, Gideon Saar, a pour sa part déclaré que les frappes israéliennes visaient à empêcher que des armes chimiques ou des missiles à longue portée ne tombent « entre les mains d’extrémistes » [3].

Ah, quelle scène sublime que celle qui nous rappelle les grandes heures de l’histoire. N’était-ce pas là un écho glorieux du geste immortel de Winston Churchill, ce parangon de vertu et de pragmatisme, qui ordonna la destruction de la flotte française à Mers el-Kébir ? Tout cela, bien entendu, non pour des intérêts mesquins, mais uniquement pour préserver l’humanité tout entière des griffes du nazisme. Quelle noble leçon d’amitié entre nations, et quelle illustration parfaite de ce que l’on appelle, dans les salons éclairés, le sacrifice nécessaire d’autrui pour le salut du monde civilisé !

Saar, adoptant le ton pragmatique propre aux hommes d’État, s’est refusé à spéculer sur l’avenir : « En ce qui concerne ce qui se passera, je ne suis pas prophète. » Mais d’autres, parmi ses compatriotes, n’hésitent pas à chercher dans leurs textes anciens la justification des événements présents. Les interprétations messianiques et eschatologiques, lorsqu’elles s’entrelacent avec la politique, deviennent une arme redoutable, conférant à des desseins temporels le vernis d’une destinée sacrée.

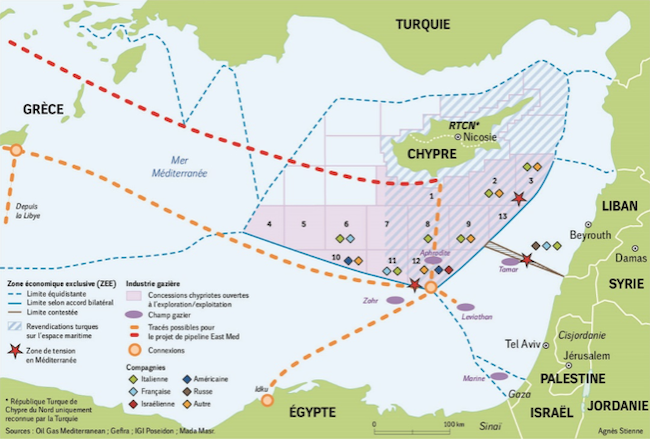

Parmi les bouleversements qui agitent la Syrie, il est deux nations, la Turquie et Israël, qui paraissent émerger comme les principaux bénéficiaires de ce vaste désordre. L’ébranlement d’un rival ou d’un ennemi géopolitique, conjugué aux gains territoriaux issus de la fragmentation du pays en une mosaïque d’entités ethniques et confessionnelles, ne sont que les premiers fruits de leur opportunité. Mais c’est au large des côtes syriennes, dans les profondeurs insoupçonnées de la Méditerranée, que se révèle le véritable enjeu de ce drame. Les vastes gisements de gaz découverts sous ces eaux, s’étendant des rives d’Israël à celles du Liban et de la Syrie, ont renversé l’équilibre énergétique de la région. Ces richesses naturelles font de la Méditerranée orientale un carrefour incontournable pour le transport et l’exportation d’énergie vers l’Europe. Peut-être faut-il trouver ici la raison pour laquelle la Turquie veille à ce que les Kurdes ne s’approchent pas des côtes syriennes.

À cet égard, Israël s’avance avec une célérité remarquable, exploitant déjà ses champs gaziers, tels que Tamar et Léviathan, pour se hisser au rang d’acteur énergétique de premier plan. Le Liban, en revanche, accablé par ses divisions internes et les conflits incessants, voit ses ambitions repoussées toujours plus loin. La Syrie, autrefois aspirante à cette richesse commune, se trouve désormais prisonnière de ses propres ruines, incapable de tirer profit de ce trésor enfoui.

Toutefois, la Syrie conserve, malgré son affaiblissement, une position stratégique. Elle est le seuil par lequel l’Iran pourrait acheminer son gaz vers la Méditerranée et, par-delà, vers l’Europe. Ainsi, le sort de la Syrie dépasse ses frontières : il s’enracine dans une rivalité géopolitique plus vaste, où chaque acteur ambitionne de modeler les routes de l’énergie à son avantage. En 2011, l’accord entre l’Iran, l’Irak et la Syrie pour établir un corridor gazier reliant ces trois nations n’était pas seulement une entreprise commerciale, mais un défi direct au projet Nabucco, soutenu par la Turquie et les puissances occidentales.

Ce pacte portait en lui des implications considérables. Il offrait à l’Iran une voie alternative pour ses exportations, contournant la Turquie et échappant au contrôle des puissances occidentales. Il ébranlait, ce faisant, les ambitions d’Ankara de devenir le pivot énergétique de la région. Enfin, il menaçait la stratégie des États-Unis et de leurs alliés européens, désireux de réduire la dépendance de l’Europe vis-à-vis de la Russie et de l’Iran.

Il n’est donc pas surprenant que l’intervention militaire russe en Syrie, survenue en 2015, ait eu pour dessein non seulement de préserver le régime d’Assad, mais aussi de sécuriser ses intérêts énergétiques. Car dans ce vaste théâtre qu’est la Méditerranée orientale, où se croisent les ambitions et s’affrontent les puissances, chaque mouvement, qu’il soit diplomatique ou militaire, trouve son origine dans une quête immuable : celle du contrôle des ressources et des routes qui les conduisent.

Un autre grand bénéficiaire de la déstabilisation syrienne n’est autre que les États-Unis. Washington, dans sa posture habituelle de réserve feinte, prétend s’être laissé surprendre par l’effondrement précipité du régime d’Assad. Mais qui pourrait sérieusement admettre une telle ingénuité de la part de l’Oncle Sam ? Les États-Unis, dont la main invisible a tant de fois modelé les événements du monde, ne sauraient être dupes des préparatifs de cette offensive. Les yeux scrutateurs de leurs satellites, omniprésents dans les cieux, n’ont pu ignorer ce qui se tramait dans les ruelles d’Idlib. Seuls les esprits ingénus prendront pour argent comptant les dénégations des États-Unis, dont l’art de fomenter des coups d’État n’a plus à être démontré.

En réalité, des rapports fuités dans la presse laissent entendre que Washington aurait tenté de négocier avec Assad un accord visant à normaliser sa position, à condition qu’il rompe avec l’Iran et le Hezbollah [4]. Il est facile de dire cela aujourd’hui que l’ancien homme fort de Damas se trouve quelque part en Russie. Mais si une telle négociation a eu lieu, elle n’a manifestement pas répondu à l’impatience américaine, à quelques semaines de l’arrivée d’un président moins favorable, en apparence, aux jeux de l’État profond.

Les États-Unis n’en sont pas à leur première instrumentalisation de groupes djihadistes pour renverser des régimes indociles au Proche-Orient. Cette méthode, héritée de la stratégie d’Obama, demeure l’arme favorite d’un establishment qui manipule à sa guise un Joe Biden qui jamais vraiment exercé le pouvoir au cours de son mandat. Ironie du sort, ce renversement pourrait bien servir Donald Trump. Champion autoproclamé du non-interventionnisme, il ne s’opposerait pas à un affaiblissement de la Russie au Levant. Ce dernier point ne serait pas sans conséquence sur les négociations qu’il pourrait entreprendre avec Moscou au sujet de l’Ukraine.

Car, il faut bien le dire, la Russie avance en Ukraine. La stratégie méthodique de Sourovikine porte enfin ses fruits : les forces ukrainiennes sont écrasées par un déluge de missiles, les lignes ennemies s’effritent, et les alliés européens de Kiev se retrouvent incapables de satisfaire les besoins militaires d’un conflit qui s’enlise. Pourquoi Moscou négocierait-elle alors que la victoire semble à portée ? Pourtant, l’effort concentré en Ukraine détourne inévitablement l’attention russe des autres théâtres d’opération, notamment en Syrie, où ses intérêts stratégiques sont menacés.

Les États-Unis envoient un message implicite à la Russie : « Tu refuses de négocier sur l’Ukraine, mais ton entêtement risque de te coûter ailleurs. Sois raisonnable. » Une menace voilée, certes, mais claire. Or, la Russie pourrait être tentée de relativiser l’importance stratégique de la Syrie, surtout depuis que ses ambitions énergétiques se recentrent vers l’Asie après la destruction de Nord Stream. Toutefois, penser qu’elle pourrait abandonner la Méditerranée relèverait d’une vision étroite. Cette mer, pivot historique des empires et carrefour des influences, reste une scène sur laquelle Moscou n’a pas les moyens de disparaître. La Syrie, clef de voûte de sa stratégie régionale, lui offre plus que des bases militaires : elle constitue un bastion essentiel à sa capacité de projection, qu’il s’agisse d’encadrer le bassin méditerranéen ou d’étendre ses tentacules vers l’Afrique.

Avec les djihadistes établis en maîtres dans la province syrienne de Lattaquié, sous l’égide manifeste de la Turquie, cet éternel acrobate de la géopolitique et pourtant membre de l’Alliance atlantique, il est à prévoir que, leur pouvoir une fois affermi, ils exigent le retrait des forces russes. Une telle issue, si elle venait à se produire, ne saurait être qu’un triomphe supplémentaire pour l’OTAN et pour les intérêts israéliens, lesquels, avec une constance remarquable, travaillent à remodeler les équilibres de la région selon leurs desseins.

Une éviction de Russie de ses bastions syriens, Tartous et Hmeimin, fragiliserait profondément la cohérence de son dispositif stratégique. La base de Sébastopol, perle de Crimée, verrait sa pertinence reléguée à la surveillance de la seule mer Noire, rendant le passage de la flotte russe vers la Méditerranée tributaire des caprices d’Ankara. La Turquie, fidèle à sa tradition d’ambiguïtés et de volte-face, n’a jamais hésité à modeler sa politique en fonction d’intérêts conjoncturels, quitte à fouler aux pieds les engagements les plus solennels. Ce qui se trame aujourd’hui en Syrie n’est qu’une énième illustration de cette insaisissable diplomatie turque.

Si l’échiquier syrien venait à se fermer pour Moscou, il resterait à la Russie d’autres portes, en Algérie ou en Libye, où des relations amicales pourraient offrir des refuges. Mais l’histoire nous enseigne que les ancrages russes hors de leur territoire immédiat attirent comme un aimant les troubles et les déstabilisations. Est-ce là un hasard, ou bien une mécanique impitoyable de la rivalité des puissances ?

Dans le tumulte des bouleversements qui agitent la Syrie, une conséquence redoutable pourrait bientôt se dessiner, conséquence dont l’écho se ferait entendre bien au-delà des confins du Levant, jusque sur les champs de bataille ukrainiens. La prise de contrôle du pays par des groupes armés soutenus par l’Occident, en partie sous la férule des puissances de l’OTAN, pourrait déboucher sur un transfert massif d’arsenaux militaires, hérités des largesses de l’Union soviétique, des fabrications russes et même nord-coréennes, au bénéfice de Kiev. Ces arsenaux, comprenant des réserves considérables – plus d’un million d’obus d’artillerie de 152 et 122 mm, quelque 4 000 chars, depuis les vénérables T-54/55 jusqu’aux modernes T-90, et plus de 2 000 véhicules blindés de transport de troupes – constituent, à eux seuls, une manne inestimable pour une armée ukrainienne confrontée à l’épuisement croissant de ses équipements soviétiques [5].

Ce n’est pas sans une fine habileté que Washington pourrait manœuvrer pour faciliter ce transfert, offrant à Ankara des gages et des promesses afin de garantir son concours tacite. Une réduction du soutien américain aux milices kurdes, irritant permanent pour la Turquie ; des lignes de crédit élargies pour une économie turque en souffrance ; et, plus ambitieux encore, un retour au prestigieux programme des chasseurs F-35, d’où la Turquie avait été exclue – autant d’incitations qui, habilement dosées, pourraient finir par convaincre Recep Tayyip Erdoğan de jouer le jeu de l’Occident [6].

Ce transfert syrien, si jamais il venait à se concrétiser, apparaîtrait comme un tournant décisif dans le conflit ukrainien. Alors que les industries d’armement occidentales peinent à suivre la cadence, que les stocks s’amenuisent et que les systèmes d’armes modernes se révèlent souvent décevants dans la guerre de position qui s’éternise, la remise en circulation de ces matériels soviétiques éprouvés, adaptés à ce type de conflit, représenterait pour l’Occident un atout stratégique de premier ordre.

La déstabilisation de la Syrie, dont l’issue a permis la victoire d’Al-Qaida et son ascension au pouvoir, pourrait bien représenter pour Moscou une autre menace, plus grave peut-être que la perte de ses bases stratégiques. Car, même si le chef des forces djihadistes s’est empressé de déclarer qu’il n’avait aucune intention d’étendre « la révolution » au-delà des frontières syriennes, nous savons tous que les promesses de ces hommes-là n’ont aucune valeur. L’appétit, comme chacun le sait, vient en mangeant. Nous ne serions donc pas à l’abri de voir certains de ces groupes extrémistes chercher à faire éclore leur idéologie meurtrière sur de nouveaux territoires. Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a d’ailleurs averti que l’État islamique tenterait désormais de tirer parti de la situation pour restaurer ses forces en Syrie [7]. Ses déclarations ressemblent étrangement à celles d’un maître qui secoue son chien somnolent, en lui indiquant qu’il est temps d’aller se promener.

Il est probable que les regards de Daech se tournent, ou soient incités à se tourner, vers le Caucase, cette région en grande partie musulmane où la Russie a déjà dû affronter par le passé les ravages du terrorisme islamique. Et voici que, comme un clin d’œil de l’Histoire, les élections s’annoncent bientôt en Géorgie, ce point de friction entre la Turquie et la Russie, où les premiers échos d’une révolution de couleur semblent se faire entendre. Cette révolution, si elle prend corps, viserait à maintenir au pouvoir la présidente franco-géorgienne, Salomé Nino Zourabichvili, malgré le rejet populaire qui s’y oppose. Il est grand temps de suivre de près cette affaire, car elle pourrait bien être le prélude d’une nouvelle époque de turbulences pour la région.

On peut s’interroger, à la lumière des événements récents, sur la manière dont les groupes djihadistes transnationaux, tels que le Parti islamique du Turkestan oriental, pourraient exploiter le chaos syrien pour servir des desseins qui dépassent les frontières du Levant. Soutenu dans l’ombre par la Turquie, ce mouvement nourrit le rêve d’un djihad contre la Chine, visant à expulser les populations non musulmanes du Xinjiang et à y semer la discorde. Une telle évolution, si elle venait à se confirmer, ne serait pas sans conséquence pour Pékin, dont le projet des nouvelles routes de la soie, ce grand projet économique visant à relier l’Asie à l’Europe, repose en partie sur la stabilité de ces régions.

L’ébranlement actuel de l’ordre syrien ne manquerait pas d’avoir des répercussions indirectes sur ce projet chinois. Il est remarquable, à cet égard, que cette ambition des routes de la soie, qui promettait de redessiner les flux économiques mondiaux, ait suscité les réprobations les plus vives de la part des États-Unis. Ce dernier acteur, jaloux de son hégémonie, ne pourrait qu’applaudir des deux mains toute initiative visant à compliquer la tâche de la Chine dans son entreprise. Les forces djihadistes, si imprévisibles soient-elles dans leurs actions, apparaissent parfois, pour certaines puissances, comme des instruments commodes de déstabilisation.

L’Iran se trouve dans une position des plus délicates. La perte de son soutien logistique en Syrie, essentiel à l’entretien de son corridor chiite vers la Méditerranée, marque une nouvelle étape dans son isolement énergétique et stratégique. Cette évolution ne fait qu’accentuer les difficultés de Téhéran, qui se trouve désormais contraint de chercher de nouvelles voies pour garantir sa sécurité et ses ambitions. Il y a donc fort à parier que l’Iran, acculé par une situation de plus en plus défavorable, n’hésitera pas à accélérer son programme nucléaire, une voie qu’il considère sans doute comme la seule capable de dissuader ses adversaires face à la dégradation accélérée de ses perspectives géopolitiques. À cet égard, certains analystes avancent même que les secousses sismiques relevées dans le désert iranien il y a quelques mois témoigneraient déjà du statut de puissance nucléaire de l’Iran. Si cette thèse devait se vérifier, elle constituerait un bouleversement majeur dans l’équilibre stratégique du Moyen-Orient, remettant en cause la hiérarchie des puissances régionales.

À ce propos, il convient de se rappeler l’hypothèse retentissante avancée par Thierry Meyssan après l’assassinat de Hassan Nasrallah le 27 septembre dernier. Dans une interview donnée au Courrier des stratèges, Meyssan suggérait que l’Iran aurait volontairement « abandonné » son allié historique, le Hezbollah, dans une manœuvre destinée à engager des négociations avec les États-Unis [8]. L’objectif ? Obtenir, en contrepartie, une levée des sanctions internationales qui étranglent l’économie iranienne. Cette analyse prend tout son sens dans un contexte où l’Iran, désormais potentiellement détenteur de l’arme nucléaire et de la technologie hypersonique, pourrait constituer une menace inédite pour Israël, infiniment plus redoutable que celle qu’incarnait le Hezbollah.

Cependant, cette stratégie paraît difficilement conciliable avec la culture diplomatique iranienne. Abandonner un allié aussi précieux et fidèle que le Hezbollah, que l’Iran a soutenu pendant des décennies, ne correspond pas à l’esprit qui anime Téhéran. Bien au contraire, ce genre de manœuvre semble davantage emprunté aux pratiques des puissances anglo-saxonnes, pour qui la trahison des alliés, si elle sert des intérêts supérieurs, n’est jamais un tabou. D’ailleurs, certains observateurs ont souligné que la source ayant propagé cette thèse de l’abandon stratégique était elle-même une figure liée au Mossad israélien. Ainsi, l’affaire prend un tour curieux, où l’on se perd dans les arcanes d’une géopolitique tordue qui évoque les plus raffinées subtilités du billard à trois bandes, où chaque acteur joue sa propre partie en cachant ses véritables intentions.

Si l’on doit se risquer à une conclusion, disons qu’il nous faudra du temps pour déchiffrer la véritable stratégie de l’Iran, en particulier dans les mois qui suivent. L’heure n’est pas encore à la certitude ; l’Histoire seule nous permettra de juger de la direction suivie par Téhéran et de l’issue de cette mystérieuse partie.

La chute du régime d’Assad, elle, marque la fin d’une époque pour la Syrie, une époque qui a duré plus de cinq décennies. À terme, la fragmentation du pays entraînerait inévitablement un redécoupage géopolitique majeur, avec des conséquences qui résonneraient au-delà de ses frontières. Les acteurs actuels de cette déstabilisation – Israël, Turquie, États-Unis et certaines factions syriennes – pourraient rapidement se rendre compte que leurs victoires à court terme les placent dans une position fragile, confrontés à des retombées imprévisibles dans une région déjà en proie à des convulsions incessantes.

et

et  !

!