L’idée redondante du « contrat unique » fait aujourd’hui un retour en force dans nos médias. Après avoir été réactivée par les interventions du prix Nobel Jean Tirole [1], c’est Manuel Valls, Premier ministre d’un gouvernement de gauche, qui en a parlé en jugeant l’idée « intéressante » [2].

Le contrat unique est un concept déjà ancien. Sarkozy l’avait mentionné en 2007, et Bayrou avait repris le flambeau en 2012. Quelques rares mesures ont été orientées par l’esprit du contrat unique, comme par exemple le contrat première embauche de Villepin. Certaines reformes l’ont amorcé, comme le CDI intérimaire [3]. D’une manière générale, les organisations syndicales se sont toujours montrées extrêmement réticentes [4].

Qu’est ce que le contrat unique et pourquoi revient-il au devant de la scène ?

S’il y a bien sûr de nombreuses approches différentes du contrat unique, l’idée est globalement de rapprocher les statuts des contrats dits typiques (CDI à temps plein) des contrats dits atypiques (intérim, CDD…) pour aller vers une situation intermédiaire et plus d’homogénéité : une sorte de CDI universel et revisité. Cette potentielle reforme du marché du travail se justifierait pas les deux constats suivants :

Le code du travail français est très compliqué, il existe un grand nombre de types de contrat différents, ce qui est source de litiges juridiques et rebute les recruteurs, particulièrement au sein des PME-PMI.

Le code du travail français est très compliqué, il existe un grand nombre de types de contrat différents, ce qui est source de litiges juridiques et rebute les recruteurs, particulièrement au sein des PME-PMI.

![]() Les protections dont bénéficient les titulaires d’un CDI (par le droit du travail et par les conventions collectives) sont jugées trop lourdes, ce qui décourage l’embauche et invite les entreprises, qui ont soif de flexibilité (ou du moins qui ont besoin de pouvoir être flexibles en cas de besoin, c’est-à-dire de pouvoir licencier facilement), à avoir massivement recours aux contrats à durée déterminée et aux contrats intérimaires.

Les protections dont bénéficient les titulaires d’un CDI (par le droit du travail et par les conventions collectives) sont jugées trop lourdes, ce qui décourage l’embauche et invite les entreprises, qui ont soif de flexibilité (ou du moins qui ont besoin de pouvoir être flexibles en cas de besoin, c’est-à-dire de pouvoir licencier facilement), à avoir massivement recours aux contrats à durée déterminée et aux contrats intérimaires.

Il faudrait donc alléger les contraintes incluses dans le CDI actuel (comprenons donc, entre autres, avoir la possibilité de licencier plus facilement), ce qui devrait redonner de l’intérêt à ce statut auprès des entreprises, aux dépens des statuts potentiellement sources de précarité, quitte à pénaliser un peu l’utilisation de ces derniers.

Politiquement, l’idée peut faire son chemin : elle peut séduire l’électorat de droite, qui y voit un coup de pied aux fesses des nantis se prélassant dans leurs protections conventionnelles. L’électorat de gauche, y compris parmi les précaires, est pour sa part touché par l’image positive d’une sorte de « CDI pour tous ».

C’est donc la baisse du chômage qui est l’argument phare des défenseurs du contrat unique. Les faits seraient là ; en appliquant ce concept qui se rapproche de l’esprit de la « flexisécurité » de l’Europe du Nord, on éviterait le chômage de masse constaté au sud de l’Europe.

Quid du rapport de force travail/capital ?

Il faudrait cependant rappeler quelques réalités. On peut raisonnablement affirmer que si l’INSEE lie la notion de précarité aux emplois dits atypiques, ce n’est pas strictement du fait de la durée déterminée de ces derniers, mais surtout du fait des conséquences qui en découlent : incertitudes de revenu mais aussi mauvaises conditions de travail ou encore temps partiel non-choisi. La précarité découle donc finalement de toute situation d’affaiblissement du pouvoir de négociation du salarié avec l’employeur.

Ainsi, le caractère indéterminé d’un contrat de travail n’est en rien en lui-même capable de prémunir contre la précarité au sens large, surtout si on imagine un CDI devenant « moins protecteur » dans un contexte de forte demande d’emploi. Les salariés de la restauration rapide outre-Atlantique illustrent parfaitement cet aspect.

On cherche ainsi à faire croire que le cœur du débat se situe dans la recherche du point d’équilibre entre sécurité de l’emploi et flexibilité. Les pays occidentaux se répartissent ainsi sur une large palette allant de l’un à l’autre, et le but serait de trouver la combinaison parfaite des deux variables. Ceci dissimule une vraie question commune aux pays occidentaux : le déséquilibre dans le rapport de force entre le capital et le travail.

Le contrat unique apparaît donc comme un autre bricolage – peut-être d’ailleurs sans impact sur les vrais déterminants économiques (la législation du marché du travail a-t-elle un véritable impact sur les finances d’une entreprise et sur ses besoins en forces productives ?) – à travers lequel on transforme le chômeur en travailleur précaire… et le futur ou actuel travailleur « protégé » avec. Ceci nous ramène d’ailleurs aux suggestions du MEDEF pour « créer un million d’emploi » [5]. L’obsession pour les chiffres du chômage est utilisée pour faire accepter une détérioration générale des conditions de l’emploi.

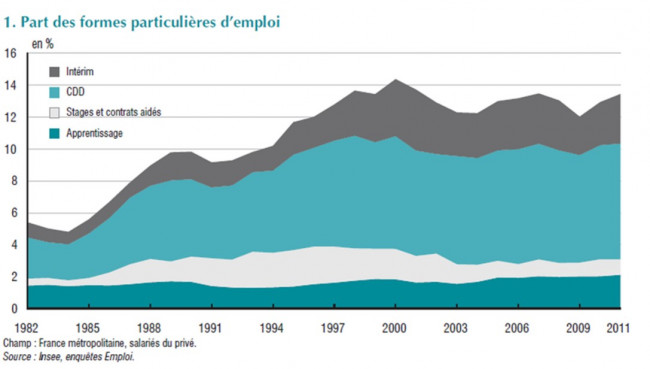

- La montée des contrats atypiques. La stabilisation cache l’explosion du taux de roulement. Au 1er trimestre 2013, 86 % des contrats signés étaient des CDD.

Les « reformes » du marché du travail, justifiées par la nécessaire adaptation aux marchés dynamiques et mondialisés (nécessité indéniable au sein des PME), permettent aussi de satisfaire les exigences d’un certain mode de gouvernance au sein des grands groupes. Les multinationales substituent à leurs employés internes des contrats externes souvent précaires (plus onéreux et moins fiables, mais facilement supprimables) dans le cadre d’objectifs de flexibilité et de réduction de la masse salariale fixés par l’actionnariat [6] .

Le contrat unique est ainsi représentatif de la transformation progressive qui s’opère au sein du marché du travail. Après la mise en place d’un nouveau statut, il suffira ensuite à continuer de le flexibiliser par d’autres axes. Quitte à ce que la continuation des réformes se fasse par étapes, progressivement, associée à des conditions, des contreparties ou de faux prétextes. L’ANI est, en la matière, un cas d’école.

La fameuse annonce en 2012 par un cadre du Crédit agricole de la fin du CDI :

Il serait certes absurde de défendre un droit du travail surprotecteur et des réglementations kafkaïennes simplement par principe. Tout le monde concède que la forme idéale pour le travail serait la libre association avec une intervention étatique minimisée. Le « laissez-faire » administratif est en particulier le rêve des dirigeants des petites structures. Mais, dans les faits, les acquis sociaux sont aujourd’hui le dernier rempart du travailleur français pour garantir la sécurité d’emploi, condition du bien-être social : emprunter et devenir propriétaire, vie associative, enracinement local… D’ailleurs, la complexification du droit du travail n’est-elle pas elle-même en premier lieu le résultat d’une volonté maladroite et torturée de préserver à la fois la mondialisation et la protection du plus vulnérable (ou les exigences des électeurs) ?

Au final, la véritable problématique réside essentiellement dans la remise en question des soi-disant bienfaits de la mondialisation. Cette dernière exigerait de la part des salariés de s’adapter au fonctionnement actuel des capitaux : volatiles, mobiles, court-termistes. Une démonstration logique qui oublie qu’aujourd’hui, alors que la sécurité de l’emploi se détériore pour le salariat et le petit producteur, les grandes multinationales et les agents financiers continuent d’engranger des profits croissants grâce à leurs arbitrages inter-nationaux [7].

Une preuve matérielle que la mondialisation dans ses caractéristiques actuelles, par le truchement du libéralisme économique (biaisé) et du capitalisme financier (assisté d’un système monétaire dévoyé), et en particulier du fait de la concentration industrielle et du dépassement des États-providence, a pour conséquences inéluctable la mise en concurrence constante des travailleurs entre eux au niveau mondial par un capital à présent sans frontière. Le nivellement par le bas des conditions de travail devient une constante : le travailleur peut difficilement s’organiser pour se défendre : il est de plus en plus spécialisé (tertiarisation), concurrencé (libéralisation) et… précaire (flexibilisation). La flexibilisation d’aujourd’hui nourrit la flexibilisation de demain. Certains diraient qu’il s’agit là d’une illustration aboutie de la permanence du concept marxiste de la captation de la plus-value générée par le travail au sein du système capitaliste. En tout cas, le monde divisé entre les riches globetrotters et les infra-nomades décrit dans les ouvrages d’anticipation de Jacques Attali apparaît clairement à l’horizon.

Un détail amusant : l’argument de l’égalité

Un des arguments avancés aujourd’hui de façon plus prononcée pour justifier une potentielle mise en place du contrat unique est que ce dernier permettrait de « réduire les inégalités » entre les salariés en contrat typique et les salariés en contrat précaires. Les politiques invitent donc les « insiders » à plaindre des « outsiders » dont les conditions précaires sont le résultat des flexibilisations du marché du travail implémentées par ces mêmes hommes politiques par le passé…

Une autre preuve que l’égalitarisme tend en réalité à devenir le cheval de Troie idéologique de la « gauche » : le procédé vient de faire ses preuves en matière de politique familiale. Au nom de « l’égalité », le gouvernement a supprimé une partie des allocations familiales en mettant fin à leur caractère universel et a réduit les congés parentaux.

L’égalitarisme est bien le cœur de cet arsenal de concepts malhonnêtes cherchant à réduire le débat à des approches sociétales, en occultant la vraie question du rapport de classes.

et

et  !

!