En marge de sa conférence « L’élévation de l’âme chez Platon » donnée à Grenoble le 13 mai 2023, Camille Mordelynch a répondu aux questions de la section grenobloise d’E&R.

* *

E&R Grenoble : Camille Mordelynch, bonjour et merci de venir à notre rencontre à Grenoble. Êtes-vous familière de cette ville ?

Camille Mordelynch : Pas du tout ! Je pense y être passée dans ma prime jeunesse, mais n’en ayant aucun souvenir, je considère donc ma venue à Grenoble comme une première, et vous remercie pour cette invitation.

Pour commencer notre entretien, l’actualité nous offre une fournée intéressante [1] : le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Pap Ndiaye, a justifié ce dimanche 7 mai la suspension pour trois mois de deux professeurs de philosophie, Franklin Nyamsi, qui enseigne à Rouen, et René Chiche, près de Marseille. Tous deux se sont fait connaître sur les réseaux sociaux pour leurs prises de position radicales ayant eu le malheur de déplaire au pouvoir. Nous pensons particulièrement à René Chiche, qui a pris position contre le pass vaccinal [2], et dont Pap Ndiaye qualifie les propos d’« outranciers, complotistes, injurieux d’une très grande violence ». Que vous donne à penser cette actualité, plus particulièrement concernant la liberté d’expression dans le monde enseignant – vous-même étant enseignante de philosophie ?

Écoutez, qu’attendre de plus de la part d’une institution, l’Éducation nationale, qui n’est rien de plus qu’une machine à domestication des esprits (vécu de l’intérieur, cela apparaît clairement), se faisant le relais du narratif dominant (on l’a très bien vu durant le covid). La crise covid arrivant au début de ma carrière d’enseignante, j’effectuais alors une courte période en école primaire où il s’agissait d’imposer le masque à des enfants de six ans toute la journée, y compris durant les récréations, un moment où oxygéner son cerveau était nécessaire. Tout cela, pour moi, s’apparentait à de la maltraitance, et tous les échelons de la hiérarchie, jusqu’au plus bas, imposait le respect de ces règles surréalistes. J’ai par la suite poursuivi en tant qu’enseignante de philosophie en lycée, et ce fut pareil : j’ai pu assister à la collaboration de tout le personnel, imposant le masque à tous quelle que soit l’activité et le lieu. Tout le corps enseignant que je côtoyais s’y soumettait, s’y pliait, jouant le rôle de la collaboration à l’extrême. De mon côté, c’était alors mes débuts dans l’Éducation nationale, et je me suis moi-même soumise quelque peu à ces injonctions, ayant été menacée d’exclusion pour avoir osé porter le masque sous le nez.

Étiez-vous alors la seule à remettre en cause le narratif ? Aucune exception dans votre établissement ?

Aucune exception, j’étais bien la seule ! Une soumission complètement homogène, intégrale. Effrayant ! Pour ma part, même si je « respectais » les injonctions de la couche faciale, je répétais systématiquement à mes élèves qu’ils pouvaient retirer leur masque, restant ainsi radicale par le discours. Le problème était que je n’étais pas du tout suivie par mes collègues.

Votre formation en philosophie a-t-elle un lien particulier avec cette rébellion ? Que dire des autres enseignants en philosophie ? Eux-mêmes ne partageaient-ils pas votre opinion ?

Oh non, c’était tout aussi désolant. Et c’est là où je me suis dit que l’on confiait l’éducation – ou plutôt l’instruction – de nos enfants à des adultes complètement endoctrinés, qui adhèrent instantanément à l’opinion courante, la doxa, alors même que la philosophie se construit en opposition à celle-ci au profit de la vérité. La leçon de la philosophie est d’apprendre à penser par soi-même et d’arriver à remettre en cause les opinions établies. Dans ce contexte sanitaire, j’ai essayé de faire mon possible, mais j’ai fait malheureusement face à l’inertie complète de mes collègues enseignants.

Ce qui nous amène à vous demander quelle place joue – ou plutôt devrait jouer – la philosophie dans l’éducation ?

Ce que j’essaie d’inculquer à mes élèves, c’est qu’aujourd’hui la philosophie est victime d’une dérive théoriciste, c’est-à-dire que l’on en a fait un savoir froid, mort, quelque chose de l’ordre d’une scolastique spéculative, très théorique. À l’origine, la philosophie était d’abord un art de vivre, un savoir-vivre qui devait nous encourager à nous inscrire dans une vie bonne et vertueuse. Je pense que tout l’intérêt de philosophie est là : c’est d’apprendre à mieux vivre, à bien vivre. Je crois qu’il faut réinvestir cet héritage originel de la philosophie qui avait une dimension éminemment pratique.

Cela rejoins une thèse connue du prêtre et philosophe Pierre Hadot [3], spécialiste de philosophie antique, à savoir que la philosophie est d’abord un choix de vie, un exercice spirituel qui ensuite se justifie dans un discours.

Tout à fait ! Pierre Hadot a très bien rappelé que la philosophie est une pratique de la sagesse, et il est celui qui a replacé le curseur sur cet aspect oublié, actuellement occulté de cette discipline.

Cela nous permet de nous replonger à juste titre dans l’étude de l’héritage socratique, Socrate ayant d’abord donné l’exemple d’un philosophe pratiquant le dialogue sur l’agora avec ses concitoyens, non l’exemple d’un écrivain.

Et c’est précisément pour cela que Socrate n’a rien écrit ! Je vais l’évoquer dans la conférence, ce qui plaisait à Socrate, c’était l’exercice de la pensée comme dynamique et comme dialogue avec ses semblables, à l’image du dialogue de soi avec soi-même, que Socrate n’a fait qu’externaliser finalement. À l’inverse de cette dynamique, de ce mouvement de la pensée, nous avons l’écriture qui est de l’ordre de la fixité, du figé. Socrate reste donc cohérent par son choix exclusif de n’avoir fait que dialoguer.

Il y a une école allemande [4] ayant postulé que la majorité de l’enseignement de Platon n’aurait été qu’oral, et qu’alors son œuvre écrite n’aurait été qu’un appendice presque superflu, destiné surtout à la masse.

En effet, on parle alors d’un enseignement ésotérique, accessible seulement à des initiés donc. Aristote, le plus prodigieux élève de Platon, aurait bénéficié de ces cours. Ainsi, il rapporte que l’un des cours oraux que Platon aurait donné s’intitulait « Sur le Bien », abordant ce principe anhypothétique évoqué dans l’analogie de la ligne et le mythe de la caverne (La République). Mais je ne peux en dire davantage, je n’ai pas assez creusé l’affaire. Il y aurait sûrement à enquêter du côté de la spiritualité égyptienne, orphique ou encore pythagoricienne (Platon a, en effet, côtoyé l’école pythagoricienne en Italie, à Crotone).

Dans une salle de classe, comment arriver à faire vivre à vos élèves cet exercice philosophique, alors que l’on reste assis, au contact surtout d’écrits, vis-à-vis d’un programme imposé pour une seule année, destiné à remplir des conditions, une grille d’évaluation fournie par l’Éducation nationale ? Comment arrivez-vous malgré tout à faire vivre la philosophie alors qu’on l’a mise en cage ?

L’expression est parfaite. Honnêtement, on a tout fait, j’ai l’impression, pour dégoûter les élèves de la philosophie. On a un rapport extrêmement quantitatif au savoir philosophique, on nous propose un programme complètement indigeste : dix-sept notions de philosophie au programme en terminale ! C’est énorme ! Ces notions vont de la liberté au bonheur en passant par la justice, et chacune pourrait être méditée séparément tout au long d’une vie. D’autant plus que nos jeunes élèves n’ont plus qu’une sous-culture.

Quelle vision avez-vous de cette jeunesse quant à sa santé spirituelle ? Comment se présentent les âmes de ces jeunes gens ?

Dramatiquement. J’assiste à une grande souffrance de la part des jeunes. Ils sont dans un non-sens complet, et l’on ressent très nettement qu’ils n’ont pas les armes pour le conceptualiser ou le penser. Ils sont en quelque sorte dans une douleur endémique, ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas d’où ils viennent, ils n’ont plus de repères, les familles ont été déconstruites. Ils ont vécu la période covid qui les a complètement atomisés, ils vivent à travers les réseaux sociaux – donc au travers d’un univers factice –, complètement déconnectés de la réalité, ils n’ont plus aucun rapport avec la spiritualité : quand on leur parle d’âme – même si l’on a une notion au programme intitulée « religion » – cela éveille quelques réactions, mais disons que, globalement, c’est très pauvre. J’ai vraiment l’impression qu’ils sont livrés au néant du non-sens.

Face à ces quelques réactions, faites-vous face à des gens amorphes, ou alors à du mépris vis- à-vis de la religion, de l’âme ? Comment cela se passe-t-il ?

Il y a une léthargie qui est assez curieuse. Même quand on leur présente des thèses un peu subversives, ou des débats philosophiques qui normalement devraient interpeler leur intelligence, eh bien on fait face à très peu de réaction. Ce qui montre une certaine forme d’engourdissement de la pensée qui s’est généralisé.

Le constat que vous dressez ressemble à s’y méprendre à celui d’un philosophe américain du XXe siècle, Allan Bloom, dans son essai intitulé The Closing of the American Mind, paru en 1987. Le sujet était la décadence spirituelle des jeunes universitaires états-uniens à laquelle il assistait de ses yeux. Selon Bloom, on aurait réussi non pas seulement à désarmer les âmes, mais même à les faire disparaître du champ conceptuel. En voici une citation : « Dans l’état actuel des choses, les étudiants disposent d’images puissantes de ce qu’est un corps parfait et ils ne cessent de viser à sa réalisation concrète. Mais, dépourvus de toute orientation littéraire, ils n’ont plus la moindre image d’une âme parfaite et, de ce fait, la leur ne l’est pas. Ils n’imaginent même pas que l’on puisse imaginer une chose pareille. » (Traduction issue de l’édition parue aux Belles Lettres en 2018 sous le titre L’Âme désarmée)

C’est juste. Il y a une vie intérieure chez les jeunes français d’aujourd’hui qui est très pauvre. Quand on leur présente ne serait-ce que des concepts comme l’âme, même la compréhension lexicale leur manque. Pour reprendre le terme de « désarmée », je le trouve très juste, car ils sont précisément sans les outils conceptuels, intellectuels, pour réfléchir sur leur non-sens existentiel, pour en identifier les causes et, à terme, en sortir. Je les trouve donc effectivement désarmés et désœuvrés. Platon parlait de prendre soin de son âme, mais il devient compliqué d’appliquer cela lorsque l’on n’est même plus coutumier de son vocabulaire, que l’on a perdu ne serait-ce que la volonté de cultiver une richesse intérieure, une vie intérieure qui puisse y accueillir l’âme.

Pouvons-nous faire un lien avec le manque « d’orientation littéraire » dont parle Bloom ? Quel est votre rapport avec les méthodes de lecture, l’étude des textes, et l’importance par là même des langues à découvrir pour mieux les saisir ? Nous pensons à l’adage connu de la linguistique : traduttore, traditore, « traduire, c’est trahir ».

Plusieurs choses à dire. Premièrement, la lecture pour ces jeunes est devenue un exercice complexe. De par l’effet des nouvelles technologies en réalité – parce-que, comme le dit le philosophe Matthew Crawford [5], les nouvelles technologies ont eu pour conséquence une « crise de l’attention » [6]] –, on a perdu nos capacités d’attention, de concentration en raison de l’hyperstimulation que l’on connaît sur les réseaux sociaux. Quand on fait défiler à une vitesse folle les contenus d’Instagram ou de TikTok, on a systématiquement des bruits, des images, des sons, des couleurs qui nous parviennent. Eh bien se retrouver après devant une page de livre fixe, figée, inerte, rend très compliquée la tâche consistant à focaliser sa pensée dessus. Tout cela est de l’ordre de l’exercice quasi inexistant dans leur quotidien, inintéressant et rendu, selon certains des témoignages que je reçois, difficile pour ceux qui s’y essaient. Je ne leur en tiens pas rigueur dans la mesure où moi-même cela m’impacte aussi ; je sens que l’exercice de la lecture est devenu aussi plus difficile qu’il ne l’était auparavant. Je n’accable pas cette jeunesse parce-que tout a été fait, tout cet abrutissement a été orchestré, l’Éducation nationale, l’école, n’a jamais été un lieu où on leur a transmis l’amour du savoir, où on les a encouragés à la réflexion par eux-mêmes, à construire leur pensée, etc. Je ne leur en veux donc même pas, parce qu’ils sont en réalité les produits d’un système, les produits d’une époque, et en tant qu’enseignante je ne peux qu’en être désolée.

Nous pourrions poursuivre la réflexion ainsi : vu qu’ils ne lisent pas leur propre langue, être au contact souvent du grec, du latin quand on étudie la philosophie (ne parlons pas de l’hébreu ou de l’arabe), doit leur être totalement étranger, inaccessible ?

Absolument ! Encore une fois, je ne peux leur tenir rigueur : je n’ai pas une grande différence d’âge avec eux – une décennie – et je suis très loin moi-même d’avoir une grande maîtrise du grec. Je reconnais aujourd’hui la nécessité de travailler avec les textes originaux, de remonter à la langue originale d’un auteur. Comme vous disiez, traduire, c’est trahir ; en traduisant, on perd du sens initial. Pour nous, en philosophie, il est extrêmement précieux de pouvoir se reporter à la langue de l’auteur, à la substance même de sa pensée. Mais je le répète, tout cela est devenu compliqué pour tous, et moi la première j’essaie d’y remédier concernant le latin et le grec. Quand on place les jeunes devant un texte de philosophie, on en est réduit à de la traduction du français au français. On fait un travail de traduction franco-français, on se retrouve à devoir expliquer du vocabulaire courant plutôt que savant, nous en sommes là, voilà l’état d’urgence !

On a l’impression d’une stagnation depuis l’enfance, et que chaque étape du cursus scolaire – primaire, collège, lycée – n’arrive à leur faire advenir une connaissance un peu plus fine de leur langue.

Oui, les fondamentaux de la langue française ne sont pas possédés. Dans les copies de philosophie, chaque phrase est truffée d’un inimaginable nombre d’erreurs. J’en ai parlé avec mes collègues enseignant le français, voici leur témoignage : en première, lorsque les élèves passent le bac de français, ils en sont venus à renoncer à corriger les fautes d’orthographe ! Et lorsque, ensuite, je dois corriger les copies philosophiques de six ou sept pages de ces mêmes élèves, il est évident que je suis obligée moi-même d’en faire abstraction. Ils n’ont donc même pas la maîtrise de la langue française, et quand on pense à la solidarité qui existe entre la langue et la pensée, on se rend bien compte de l’impact que cette déficience a sur leur pensée : le déficit de la pensée est d’abord un déficit de la langue. Les lacunes se sont entassées année après année jusqu’en terminale, et cela me semble difficile d’en faire quoi que ce soit pour le baccalauréat. Alors, quand on arrive à leur insuffler un peu d’intérêt pour la philosophie, ce que je m’efforce de faire, que j’aime faire car c’est un métier que j’aime, quand on arrive à susciter un tant soit peu d’intérêt et de curiosité pour la philosophie, j’estime qu’on a tout gagné, voilà. Quand j’ai des élèves qui me disent qu’ils ont adoré la philosophie, que les cours leur ont permis un épanouissement, je me dis : j’ai tout gagné. Mais évidemment...

Évidemment, c’est le minimum auquel vous devez prétendre pour préserver une psychologie à peu près saine, pour faire survivre votre âme à vous.

(Rires) C’est cela oui ! Nous n’avons pas d’ambitions démesurées dans ce cas-là.

Nous nous rapprochons d’un point central : la notion de travail. Il y a effectivement une bienveillance à avoir – et bien présente dans la philosophie –, mais on voit que le niveau baisse, que l’on se retrouve à devoir revoir ses exigences aussi à la baisse, de n’exiger plus que le minimum pour arriver à survivre soi-même à leur contact. Mais que dire du rapport que ces jeunes entretiennent avec le travail ?

Leur travail se limite à de la performance académique. Ce qui va les intéresser ce sont les notes – sans efforts –, et le système les pousse à une logique concurrentielle, mais encore une fois toujours en restant à la surface des choses, et sans jamais leur fournir le véritable moteur. Ils en arrivent à n’évoluer que dans un monde de l’ordre du résultat uniquement quantitatif, et dont le moteur est de pouvoir arriver sur Parcoursup (dont la logique est abominable [7]) et prétendre aux écoles qu’ils désirent, donc à se maintenir dans le cursus. Ils ne s’inscrivent aucunement dans une perspective où ils voudraient fournir des efforts pour s’élever dans la connaissance, pour gagner en richesse intérieure ou quoi que ce soit de cet ordre. C’est une logique simplement comptable des résultats, et qui de plus essaie de se dispenser de trop d’efforts. Je me retrouve en permanence dans des situations de négociation avec des élèves qui réclament une notation moins sévère, plus laxiste et généreuse. Par ailleurs, l’on constate une forme d’autocensure chez les professeurs qui poussent à ne pas donner ce que l’on pense honnêtement devoir être la note de l’élève, quand bien même elle vaudrait un deux sur vingt par exemple. On ne peut se le permettre car l’on sait que derrière l’on doit faire face à la protestation de l’élève, de la famille, et le manque de soutien de l’ensemble du corps enseignant. Face à cela, nous nous sentons tenus de devoir tolérer les mauvais comportements, et verser dans l’euphémisme à leur sujet quand on doit en faire une appréciation : « Un tel doit progresser dans son attitude » alors qu’il mériterait qu’on lui signale simplement que son attitude est inacceptable.

En prenant un peu de hauteur sur cette notion de travail, nous pourrions faire le lien avec votre propre travail, votre propre ouvrage, Le Christ contre l’Avoir paru en 2020 aux Éditions des livres noirs, disponible chez Kontre Kulture : ce renoncement au travail n’est-il pas aussi un renoncement au sacrifice, caractéristique christique ?

Oui, mais sans aller jusqu’aux racines christiques, l’on est dans une société qui a gommé l’idée du moindre effort, une société du confort matériel qui, par le recours à des produits fournit par le Capital, voudrait palier, remédier à toute souffrance, à tout manque qui nous obligerait à devoir précisément fournir par nous-même des efforts pour dépasser cet état de souffrance. Par exemple, face à la dépression, sont vendus des antidépresseurs afin de ne surtout pas avoir à solliciter l’exploitation de notre propre potentiel, au lieu de marcher on va nous vendre une trottinette électrique, etc. De la même manière l’effort de la marche est éliminé par la trottinette électrique. Nous sommes en présence du capitalisme de la séduction [8] théorisé par Michel Clouscard : le capitalisme séduit en essayant de nous épargner, de nous tenir à l’écart du moindre effort, du moindre sacrifice, et en cela évidemment de nous-mêmes.

On nous a fait la réflexion que vous devriez parler plutôt du Christ que de Platon, et c’est pourquoi nous vous posons cette question du lien entre christianisme et sacrifice. Mais, bien qu’étant une caractéristique évidente du christianisme, le sacrifice semble aussi être une caractéristique majeure de la philosophie grecque : Socrate, tout comme Jésus, est mort au nom d’une révélation [9] et par amour des siens [10].

Exactement, tous deux sont morts pour l’amour, pour la vérité, tous deux sont martyrs. Socrate est mort pour que vive la philosophie, le Christ est mort pour que vive l’Amour universel. Chacun est mort pour un absolu.

Par votre propre expérience du retour au christianisme et celui de l’enseignement de la philosophie, comment voyez-vous le rapport entre le christianisme et la religion grecque ?

Je les articule ainsi : le platonisme – et en général, la philosophie grecque – est une préfiguration du christianisme. Je me positionne de manière similaire à Simone Weil à ce sujet, à savoir que l’on pense une vérité absolue, et par-là même une vérité anhistorique, et qu’elle aurait été approchée différemment dans l’histoire de la pensée, d’abord par Platon, et ensuite au plus près par le Christ. Il est évident qu’il y a une filiation entre la philosophie platonicienne et le christianisme. Platon est sûrement celui qui a théorisé au mieux, le plus merveilleusement cette notion d’âme et de son retour au monde des essences après la mort. Je crois qu’on a là une âme qui se tourne vers l’absolu et que l’on retrouvera dans le christianisme.

Ne pourrait-on pas dire que le Christ accomplit ce qui tourmentait les philosophes, à savoir une réconciliation entre la chair et l’esprit ? Cet Esprit qui s’est fait Chair ?

Je dirais que Platon a eu, c’est vrai, un certain problème avec le corps, mais à nuancer : il y a certes chez lui une primauté de l’âme sur le corps, mais jamais sans oublier de dire que le corps est le véhicule de l’âme, et donc qu’il n’est pas superflu ni affaire de le nier. C’est un temple qui accueille notre âme. Pour Platon, nous portons le divin en nous en tant que notre âme a déjà côtoyé ce fameux Monde intelligible et elle en garde le souvenir en cette vie ici-bas. C’est en cela que je vois une forme de préfiguration chez Platon de ce qui culminera dans le christianisme et qui est l’incarnation, nous invitant à penser que la transcendance n’est plus brutale et verticale, comme dans l’Ancien Testament, mais qu’elle peut se rendre transparente à l’immanence. Platon anticipe donc le Christ, et j’y vois une réconciliation entre le plan matériel et le plan immatériel divin, entre la chair et la spiritualité. Même si chez saint Augustin, il y a une forte dépréciation du corps, elle n’est pas tellement présente dans le message du Christ, et ce par le fait même de la Résurrection qui est aussi charnelle : pensons à saint Thomas qui apporte cette dimension tactile, sensible au miracle de la Résurrection du Christ [11], le rendant corporel et non pas seulement spéculatif, pas seulement spirituel. Disons donc que le christianisme voit dans sa construction a posteriori du Nouveau Testament une exacerbation du rejet du corps, voire de l’eros, ce que je crois peu en accord avec le message du Christ, et nous ramenant à ce qui déjà faisait débat chez Platon. Platon est en effet pris dans cette tension entre, d’un côté, un besoin pour l’âme de se détourner des sollicitations corporelles, de s’extraire des sens par la raison afin de s’élever, mais d’un autre côté et dans un même temps lorsque Platon parle du contact de l’âme avec les idées et l’Idée de Bien, il le fait par l’usage du vocabulaire de la sensation. La contemplation à laquelle veut nous conduire Platon est un mot référent à la sensation, tout comme le mot idea (ἰδέα) en grec signifie « apparence ». C’est cela qui est intéressant : en allant davantage dans la subtilité dans la philosophie platonicienne, on se rend compte qu’il n’y a pas de scission sèche entre le corps et l’âme.

Elles doivent donc s’articuler et se réconcilier du mieux qu’elles peuvent ?

Oui, de la même manière que chez le Christ il n’y a pas de dénonciation violente du corps. Je pense que cela vient après, durant la construction du christianisme.

Et donc lire et comprendre le Christ, lire et comprendre Platon nous amène à les voir s’éclairer l’un l’autre, et par là même nous permet de mieux nous comprendre en tant qu’helléno-chrétiens ?

J’en suis convaincu. Je reconnais que Nietzsche avait raison en écrivant que le platonisme anticipe le christianisme. Simone Weil de même l’avait très bien vu aussi – d’une manière plus intelligente d’ailleurs. Pour moi, il y a une Vérité absolue, unique, entière, qui culminera dans le christianisme, mais que Platon avait approximée. Dire que le christianisme est une synthèse du néoplatonisme ou simplement du platonisme fait écho dans ma pensée d’une manière flagrante.

Vous recommanderiez donc la lecture de Platon aux militants d’Égalité & Réconciliation qui cherchent à réconcilier le plus de choses possibles dans l’identité française ?

Je recommande mille fois la lecture de Platon, et à tout le monde ! C’est indispensable. Indispensable pour comprendre la pensée occidentale, car l’on peut voir qu’effectivement la philosophie depuis Platon n’a plus été que notes de bas de page de son œuvre [12]]. Par la lecture de Platon, on retrouvera aussi en germe la dimension mystique du christianisme, et l’on gagnera en compréhension concernant le message chrétien.

Pour conclure cet entretien édifiant, une question plus légère : quelles sont vos lectures du moment ?

(Rire) Je ne sais même plus ce que j’ai lu dernièrement qui ne soit pas en rapport avec le professionnel, que cela soit pour les conférences, les émissions ou mes cours. Je lis et relis constamment de la philosophie en rapport avec cela, comme récemment l’Émile de Rousseau, Le Banquet et le Phèdre de Platon. Je n’ai pas beaucoup de lectures de divertissement. Je peux simplement dire que ma dernière véritable lecture marquante a été Simone Weil, une énorme claque philosophique pour moi, juste incroyable.

Merci infiniment Camille pour cet échange, l’on vous souhaite une bonne conférence sur la place de l’Éros et du Logos dans la quête spirituelle platonicienne, et vous resterez toujours la bienvenue sur Grenoble.

Volontiers, merci !

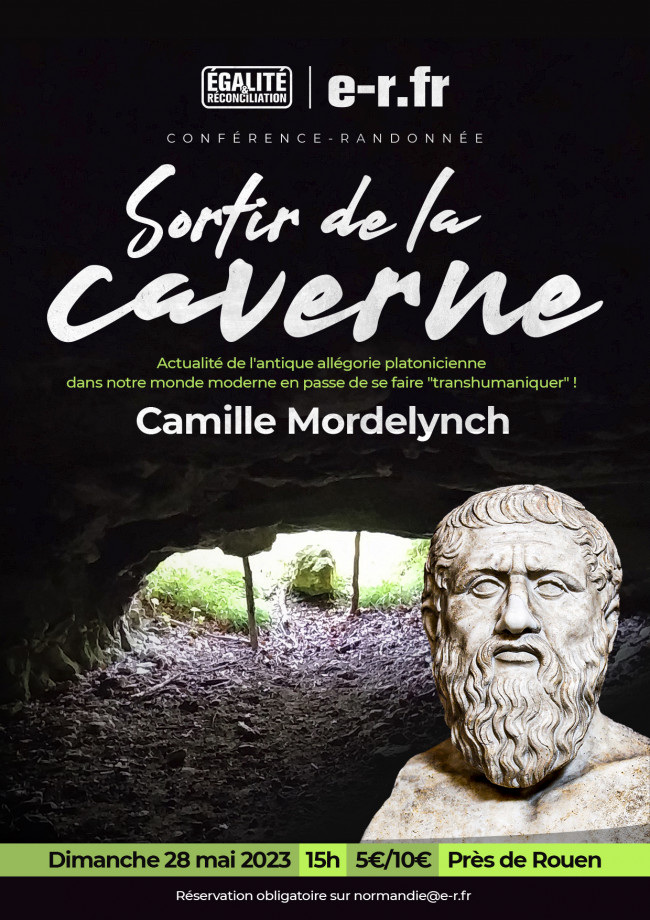

Ne manquez pas la prochaine conférence de Camille Mordelynch

Informations importantes

Entrée : 10 euros (5 euros pour les adhérents E&R)

Réservations et renseignements : normandie@e-r.fr (Indiquez nom, prénom et numéro de téléphone)

Possibilité de récupérer sur place des livres Kontre Kulture commandés par mail (Passez la commande avant le 20 mai)

Le lieu exact vous sera communiqué la veille de l’événement

et

et  !

!