En juillet la Maison-Blanche et le Pentagone ont demandé l’autorisation au Congrès d’installer de nouvelles zones de transit en Syrie pour combattre plus efficacement l’État islamique (EI). Notons que cette demande fait suite à une série de revers dévastateurs subis par l’EI en Syrie, principalement infligés par l’Armée arabe syrienne (SAA) et ses alliés militaires.

Peu de temps après, l’agence de presse officielle turque, Anadolu, a révélé les détails et les emplacements jusqu’ici ignorés de dix bases et avant-postes US dans le nord de la Syrie, équipés d’aérodromes pour plusieurs d’entre eux. Ces installations s’ajoutent à deux autres avant-postes américains déjà identifiés au sud de la Syrie, à la frontière avec l’Irak. À ma demande d’informations sur ces infrastructures militaires, un porte-parole du CENTCOM (US Central Command) a répondu :

« Nous n’avons pas de bases en Syrie. Nous avons des soldats répartis dans tout le pays, qui forment et assistent les forces démocratiques syriennes (principalement l’Armée démocratique kurde de Syrie dans le nord du pays). »

Combien de soldats ?

« Environ 1200. »

Mais à la question sur les bases légales internationales de cette présence militaire américaine en Syrie, mon interlocuteur du CENTCOM n’avait pas d’éléments de réponse. Il m’a renvoyée vers le Bureau du secrétariat à la Défense, dont le porte-parole a fait obstinément référence au droit national américain – qui est hors sujet concernant la Syrie. J’ai été ensuite renvoyée vers la Maison-Blanche et le département d’État. Qui m’ont renvoyée vers le département de la Défense, où on m’a dirigée vers le National Security Council (NSC) et le bureau du département de la Justice (Office of Legal Counsel) qui, pour finir, ont ignoré mes demandes répétées.

La conclusion est évidente : l’administration de Washington n’a tout simplement pas de réponse à fournir sur la question du « droit international » en Syrie. Pour être juste, en décembre 2016, l’administration d’Obama s’est fendue d’une étude sur la légalité de l’usage de la force en Syrie, mais il est possible que les développements ultérieurs sur le terrain – les revers infligés à l’EI et à Al-Qaïda par l’Armée arabe syrienne et ses alliés un peu partout – aient cousu quelques lèvres dans la capitale nationale.

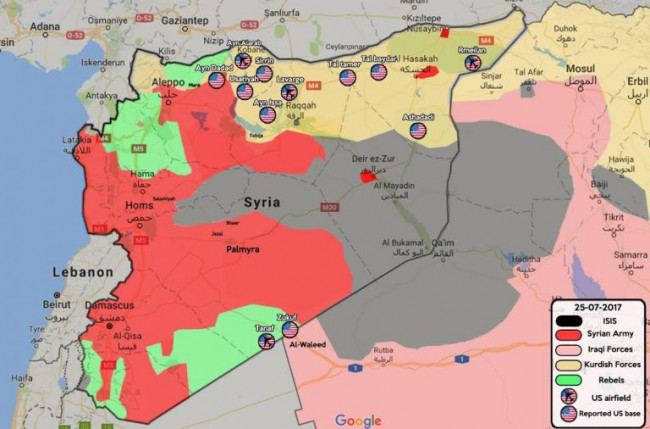

- Bases et avant-postes militaires US en Syrie en date du 26 juillet selon des médias et des sources indépendantes (carte commandée par l’auteur)

La carte des bases américaines en Syrie est confuse. En premier lieu, elle révèle que de nombreux avant-postes – ou bases de transit – ne sont situés nulle part à proximité de secteurs contrôlés par l’État islamique. Ce qui pose question sur les objectifs des États-Unis en Syrie, surtout depuis que l’armée américaine a commencé à s’en prendre fréquemment à des cibles militaires syriennes. Cet été, en l’espace de quelques semaines, l’armée américaine a effectué des frappes contre l’Armée syrienne et déployé des drones et un avion de chasse. Plus remarquable encore, en septembre 2016, les combattants de la coalition ont tué plus de 100 soldats de l’Armée arabe syrienne qui combattaient l’EI à Deir-ez-Zor, ouvrant ainsi la voie à une rapide prise de contrôle par l’EI de lieux stratégiques dans cette zone riche en pétrole.

Il semblerait que les intentions du gouvernement américain aillent au-delà de son objectif affiché, qui est de combattre le terrorisme en Syrie, qu’il a aussi là-bas des objectifs territoriaux et politiques et qu’il essaie d’y maintenir des zones d’influence pour les lendemains du conflit, au sud, au nord et le long de la frontière avec l’Irak.

Brian Egan, officier supérieur de la Maison Blanche et du NSC durant l’ère Obama, est convaincu que le prochain défi que les décideurs politiques américains auront à relever – en termes de droit international – sera de justifier les affrontements américains avec l’armée syrienne et ses alliés.

« Je pense que la question de droit international la plus difficile à défendre est l’usage de la force contre le régime Assad » prédit Egan.

« Notamment les frappes américaines en réaction à l’attaque présumée au gaz toxique. Il n’y a ni justification d’auto-défense, ni résolution du Conseil de sécurité des Nations unies. La question de savoir de qui dépendent les États-Unis en matière de droit international reste ouverte. »

Egan insiste :

« Les théories qui pourraient s’appliquer contre des groupes terroristes comme l’EI ne semblent pas s’appliquer pour les opérations américaines contre l’armée syrienne. Plus l’armée américaine intervient dans le théâtre syrien, plus les risques de conflit avec l’armée syrienne s’accroissent, d’où l’absolue nécessité que le gouvernement américain s’explique sur les opérations qu’il est susceptible de mener en Syrie. »

Mais il n’y a pas que l’armée syrienne et les cibles militaires qui ont essuyé le feu américain. Dans une série de lettres adressées au Conseil de sécurité cette année, le gouvernement syrien affirme que, depuis des mois, l’armée américaine détruit également et « systématiquement » des infrastructures vitales et des ressources économiques à travers tout le pays et dénonce le caractère illégal de ces attaques sur le plan du droit international.

Entre autres cibles, le gouvernement syrien signale le complexe pétrolier de Galban, le gisement pétrolifère de Umar, qui comprend des puits, diverses infrastructures et des centrales électriques, les gisements et installations pétrolifères de Tanak et de Izbah, tous situés dans le gouvernorat de Deir-ez-Zor, une raffinerie de gaz, des ponts et des barrages le long du Canal du Balikh à Raqqa, des immeubles et infrastructures appartenant au General Establishment of Geology and Mineral Resources de Homs, les barrages d’Al-Furat et d’Al-Baath, le barrage de l’Euphrate et celui de Tishrin avec leurs réservoirs, divers ouvrages servant à irriguer et à produire de l’électricité et d’autres sites cruciaux répandus dans toute la Syrie.

Les arguments qui justifieraient la présence militaire américaine en Syrie se raréfiant, la position du Pentagone est devenue plus en plus intenable, même dans ses propres rangs.

« Voilà bien le dilemme », a expliqué le Général Raymond Thomas, Chef du US Special Operations Command, lors d’une réunion qui s’est tenue à Aspen la semaine dernière. À la question si l’armée américaine resterait en Syrie après l’EI il a répondu :

« Nous opérons en Syrie, pays souverain. Les Russes, ainsi que leurs alliés et partisans ont déjà signifié aux Turcs qu’ils étaient indésirables en Syrie. Nous sommes à un point où les Russes peuvent dire : pourquoi êtes-vous encore en Syrie ? »

Les Russes, les Iraniens, le Hezbollah, et les autres forces alliées de l’État syrien sont en Syrie sur une base légale, sur invitation d’un État reconnu par les Nations unies. Ce n’est pas le cas des États-Unis et de leurs partenaires.

Pour le moment ces derniers continuent de faire comme s’il n’y avait pas d’éléphant dans la pièce. Mais plus l’effondrement de l’EI est effectif, plus la question « Pourquoi êtes-vous encore en Syrie ? » se fait entendre. Lorsque la coalition emmenée par les États-Unis a lancé ses premières opérations militaires en Syrie en septembre 2014, différents gouvernements occidentaux impliqués ont invoqué, comme base de justification légale, la résolution 2249 qui avait été adoptée depuis peu par le Conseil de sécurité des Nations unies et l’article 51 (invitation de l’Irak à « une légitime défense collective »). Pourtant, aucune de ces deux justifications ne peut servir de fondement légal à une intervention militaire en Syrie.

En droit international, il existe clairement trois justifications légales du recours à la force : la résolution du Conseil de sécurité Chapitre 7 donne un pouvoir de légitime défense contre un acte d’agression commis envers un État souverain et la possibilité, pour l’autorité légitime de l’État souverain, d’inviter des troupes étrangères à agir à l’intérieur de ses frontières [consent of a territorial state]. Tout en appelant les États membres à prendre « toutes les mesures nécessaires » contre l’EI en Syrie et en Irak, la résolution 2249 stipulait explicitement que toute mesure adoptée devait être « conforme au droit international, notamment à la charte des Nations unies », ce qui exigeait le consentement d’un État souverain, en l’occurrence ici la Syrie.

Et si l’Irak a bien invité la Coalition à s’engager militairement contre l’EI dans les limites de son territoire, l’argument de « légitime défense collective » invoqué par cette dernière ne justifie pas l’usage de la force en territoire syrien – puisque la Syrie n’a pas attaqué l’Irak. Pour combler les vides de son argumentaire juridique, la Coalition a effectué quelques tours de passe-passe. Comme la théorie du « unwilling and unable » [ne veut pas/ne peut pas], qui avance l’idée que la Coalition pourrait s’engager militairement en Syrie dans la mesure où le gouvernement légitime syrien, soit ne pourrait pas, soit ne voudrait pas (ou les deux) combattre l’EI.

Une avalanche d’articles et de récits fumeux ont été utilisés pour renforcer les bases de cette théorie. Pour mémoire, les séries d’articles prétendant que l’EI avait pris le contrôle d’environ 50 pour cent du territoire syrien – des zones hors de la sphère d’influence de l’État syrien – devaient conduire à conclure que la Syrie était dans « l’incapacité » de combattre l’EI. Tout comme les récits faisant croire, jusqu’à preuve du contraire, que de toute évidence la Syrie soutenait l’EI, qu’elle ne luttait pas contre l’EI sur le terrain, et qu’elle prenait uniquement pour cibles les « rebelles modérés », devaient conduire à nous persuader que la Syrie « ne voulait pas » combattre l’EI.

En réalité, l’Armée arabe syrienne (SAA) et ses alliés ont combattu l’EI dès le début du conflit, mais ils ont été souvent accaparés – par des batailles décisives contre les combattants islamistes soutenus par les États-Unis, la Turquie, la Grande-Bretagne, la France, l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et le Qatar – dans le couloir occidental du pays, là où vit la majorité de la population syrienne et où sont situés les points névralgiques du pays. Il est notoire que les territoires contrôlés par l’EI étaient, pour la plupart d’entre eux, situés dans les régions désertiques et sous-peuplées du nord-est et de l’est de la Syrie.

La stratégie du Conseil de coopération de l’OTAN et des pays du Golfe a pris l’allure d’une partie de ping-pong, provoquant le déplacement des troupes syriennes d’Est en Ouest, du Nord au Sud, jusqu’à épuisement, les détournant habilement des zones de combat lorsqu’elles étaient en train d’y prendre l’avantage. Cette stratégie a fonctionné jusqu’à ce que les Russes entrent dans la mêlée en septembre 2015 et fassent échouer la théorie du « unwilling and unable ». Comme l‘a écrit en octobre le commandant Patrick Walsh, professeur associé à l’International and Operational Law Department du US Army’s Judge Advocate General’s Legal Center and School de Virginie :

« Les États-Unis et les pays impliqués dans la défense collective de l’Irak et de la Turquie sont dans une position délicate. La communauté internationale fait appel à la Russie pour stopper l’offensive des groupes rebelles et attaquer l’EI. Mais si la Russie réussit, et si le gouvernement d’Assad s’engage à empêcher l’EI d’attaquer ses voisins et qu’il tient sa promesse, la théorie du “unwilling and unable” ne tient plus. Les nations ne pourraient plus intervenir légalement en Syrie contre l’EI sans le consentement du gouvernement syrien. »

Le principal cabinet d’analyse en matière de sécurité et de défense au Royaume-Uni, IHT Markit, a relevé, dans un rapport daté d’avril 2017, que durant la période où l’EI a subi le plus de revers désastreux, les troupes alliées avec la Syrie ont affronté deux fois et demi plus souvent le groupe terroriste que les troupes de la Coalition américaine. La couverture aérienne fournie par la Russie à l’armée syrienne a modifié la donne en faveur de la Syrie de façon décisive. Et la justification « théorique » de l’intervention militaire américaine en Syrie n’a plus opéré.

À mesure que l’EI et Al-Qaïda perdent du terrain en Syrie, l’interprétation américaine sur ce qui va advenir, passe à côté d’un point essentiel. En termes de droit international, Washington est devenu un État voyou. Le monde va-t-il s’en rendre compte ?

et

et  !

!