« Les oiseaux des champs ne filent ni ne tissent... »

La question se pose de plus en plus nettement : nous sommes 6 millions, 6 millions de Français (pourvu que le CRIF ne nous attaque pas pour « utilisation non autorisée du Nombre sacré ») à ne pas pouvoir ou ne pas vouloir travailler selon le Pôle emploi et le MEDEF, et il y a de moins en moins de travail salarié (l’uberisation gagne du terrain). L’effet de ciseaux risque d’être violent dans quelques années. Cette évolution, secrètement désirée par les instances libérales (Banque, CAC40, gouvernement corrompu) est-elle inéluctable, et si oui, peut-on en tirer avantage ? Il semble que oui.

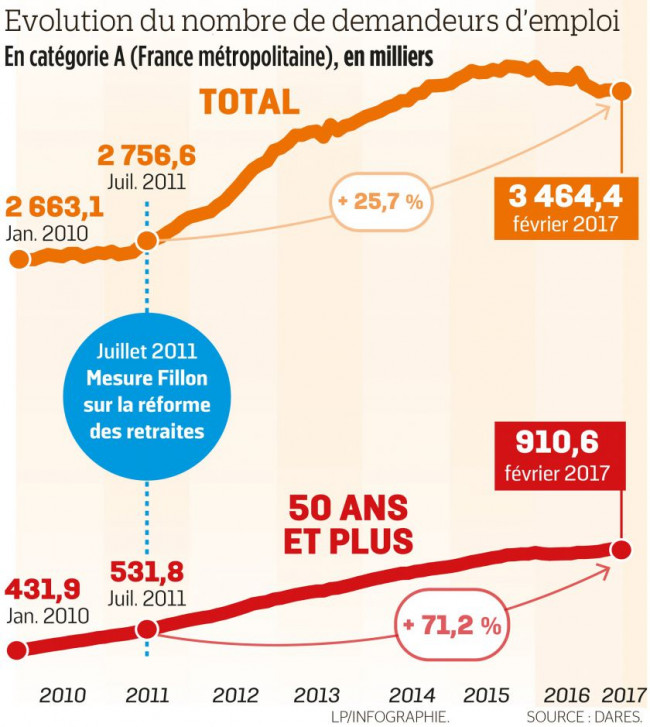

Parmi ces 6 millions d’inactifs forcés (sachant qu’une partie d’entre eux fait du black ou du « complément de revenus », pour parler poliment), beaucoup aimeraient retrouver un emploi bien rémunéré mais la proportion de « sans diplôme » (l’étape avant « sans abri ») est évidemment forte dans le tas. Sachant que 150 000 jeunes sur 800 000 (par âge dans la tranche 15-19 ans) quittent le cursus scolaire sans diplôme chaque année, ça commence à chiffrer. De plus, les entreprises préfèrent les 25-45 ans, plus malléables, plus dynamiques, plus interchangeables et moins chers que les plus de 50 ans. Ah, l’homme blanc de plus de 50 ans, c’est pas son jour, c’est pas son époque !

- Merci Fillon !

Près d’un million de plus de 50 ans (912 000 précisément) en âge de travailler sont au chômage. Et personne ne se bouscule pour les employer. Or, un quinquagénaire du XXIe siècle n’est pas un quinquagénaire du XIXe siècle. Les tranches touchées par le chômage structurel sont donc les 18-25 ans (22% au chômage) et les plus de 50 ans, et ça commence à descendre à 45. Les grandes entreprises et les syndicats patronaux doivent avoir des stats sur la rentabilité personnelle par tranche d’âge que nous n’avons pas.

Il faut se rendre à l’évidence : à moins d’un changement de régime ou d’un virage économique brutal dans les années qui viennent, le travail, dont la rareté sert l’idéologie libérale puisqu’elle asservit le travailleur, se partagera entre deux tribus : les élus, nantis de diplômes supérieurs, et les servants, qui assureront le service après-vente de la Machine économique. Avec de moins en moins de classe moyenne au milieu.

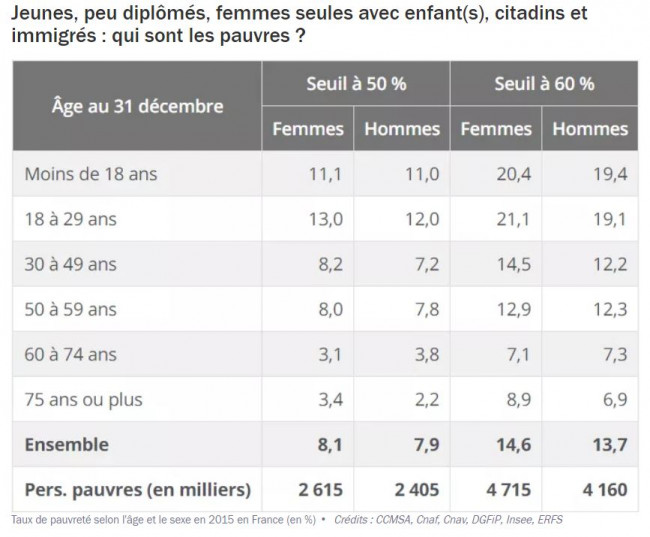

C’est l’effet libéral, Guilluy et d’autres l’ont décrit : le libéralisme écrase tranquillement mais sûrement la classe moyenne. Qui est touchée à tous les niveaux : retraités, cadres, employés, ouvriers... En dessous, 9 millions de pauvres (moins de 1026 euros par mois, selon la norme européenne, ou 60% du revenu médian) se débattent et s’en « sortent » uniquement grâce aux aides sociales de l’État. Sans elles, on ne préfère pas imaginer ce qu’il peut se passer.

« Dans les foyers modestes, plus de la moitié d’entre eux n’arrivent pas à payer la cantine ! C’est une tendance confirmée par nos 80 000 bénévoles, dont certains travaillent dans l’Education nationale. Et bien souvent, les dépenses de nourriture deviennent la variable d’ajustement face à toutes les autres dépenses contraintes comme le logement, la santé, l’électricité... Il y a un problème quantitatif : on saute un repas (notamment chez les étudiants auprès desquels le Secours populaire installe des antennes et distribue de l’aide alimentaire dans les campus) et un problème qualitatif : les gens achètent les produits les moins chers, les plus caloriques, les pâtes, les chips, on prend alors de mauvaises habitudes alimentaires. On est loin du discours sur les cinq fruits et légumes par jour ! Une situation difficile à vivre et excluante lorsque vous entendez à longueur de journée qu’il faut manger équilibré. » (Richard Béninger, secrétaire national du Secours populaire)

La bouffe est une chose, les vacances aussi (un quart des 8,8 millions de pauvres ne savent même plus ce que c’est), mais il y a l’espérance de vie : moins 6 ans pour les plus modestes.

Mécaniquement, il y aura donc plus de pauvres dans les années qui viennent. Faut-il s’y préparer ? La société elle-même doit-elle s’y préparer ? C’est là où intervient Paul Ariès et son éloge de la gratuité. Voici l’intro de son article dans Le Monde diplomatique de novembre 2018 :

Le projet de revenu universel suscite l’enthousiasme de certains, dans leur immense majorité animés par un souci d’équité et de générosité. Mais leur ambition repose-t-elle sur des fondations solides dès lors qu’elle postule l’idée d’une « crise du travail », laquelle suggère qu’une partie de plus en plus importante de la population ne trouvera plus à s’employer ? La croissance de la productivité s’établissant à un niveau historiquement faible depuis la fin de la seconde guerre mondiale, on pourrait au contraire conclure que les humains n’en ont pas fini avec le labeur. Ne vaudrait-il pas mieux asseoir sa réflexion sur l’identification d’une autre crise : celle de la marchandisation ?

L’idée de Paul Ariès est somme toute assez simple : la gratuité coûterait moins cher à la société que le revenu universel. Et il le prouve.

Le capitalisme, dont la vocation consiste à transformer le monde en marchandises, ne peut poursuivre ce processus sans menacer l’humanité d’un effondrement à la fois financier, social, politique et écologique. Prendre acte de cette situation conduit à prôner un autre type de revenu d’existence, démonétarisé. En d’autres termes : la gratuité, dont il s’agirait de défendre l’extension, car elle n’a jamais totalement disparu. Revenu universel ou gratuité, ainsi se résume le dilemme : vaut-il mieux donner de l’argent aux citoyens ou leur fournir des services gratuits ?

L’article fait 4 pages alors on vous la fait courte. Une expérience britannique sérieuse a montré que le RUB (revenu universel de base) reviendrait à 290 milliards d’euros au pays, contre 48 pour une gratuité des services publics, dits aussi services universels élémentaires : logement, nourriture, santé, enseignement, services de transport, services informatiques, etc. Cette démarchandisation est intéressante, peu coûteuse, et le champ du gratuit peut s’élargir. Ariès adosse la gratuité à des règles, et à quelques limites : en Île-de-France, la gratuité totale ne poserait pas un problème de coût mais de saturation du réseau.

Les objecteurs de croissance vont plus loin que cette petite famille :

Ce changement de paradigme n’est pas nouveau, il remet au goût du jour les adeptes de la décroissance qui prônaient déjà l’abandon de notre système économique dans les années 60, celui de l’abondance et de la (sur)consommation... des ressources naturelles. Aujourd’hui, on voit que ce même système peut évoluer en douceur et de l’intérieur grâce au principe de la gratuité. Si l’envie politique est là.

Et c’est tout le problème : on ne parle que « croissance », « dette » et « PIB », on fait croire que le chômage peut baisser mais les politiques suivies depuis les années 70, celles du développement du chômage de masse parallèlement à la naissance de la dette – comme par hasard ! – prennent toutes le chemin de la marchandisation à outrance. Une marchandisation qui tue le travail, ou plutôt le travailleur. Le capitalisme veut tout vendre car il a besoin de toujours agrandir son marché. On le voit avec le début de la vente de bébés, ces nouveaux produits pas chers du tiers-monde.

Le capitalisme finira-t-il par se vendre lui-même à la découpe ?

et

et  !

!