Dans notre monde de célébrations obligatoires et de superficialité collective tenant lieu de mémoire et de solidarité, nous marquons aujourd’hui la journée internationale des personnes handicapées.

Il y a des journées mondiales pour tout : les câlins (21 janvier), les zones humides (2 février, rien à voir avec la précédente), les femmes (8 mars, idem), les Roms (8 avril), les travailleurs (premier mai, logique), l’océan (8 juin), la dignité des victimes de la traite d’êtres humains (30 juillet), la bière (premier vendredi d’août), la paix (21 septembre, en même temps que la journée mondiale pour la maladie d’Alzheimer, peut-être une raison de l’état actuel du monde), l’élimination de la pauvreté (17 octobre, qui démontre chaque année davantage son efficacité), la solidarité avec le peuple palestinien (29 novembre, le voilà donc rassuré, on pense à lui), l’orgasme (au solstice d’hiver de l’hémisphère nord, il faut bien compenser la froidure).

Ces journées ont, d’une part, tendance à nous éviter de penser vraiment aux gens concernés en dehors du créneau qui leur est attribué, et d’autre part, sont généralement célébrées dans un esprit de victimisation et de négation des différences ; ainsi, les personnes handicapées (terme très vague) doivent pouvoir faire tout exactement comme tout le monde pour profiter pleinement de la vie. Ce qui sous-entend que nous, les valides, savons réellement en profiter et utilisons nos yeux et nos oreilles pour regarder et écouter (jamais pour être intoxiqués par des émissions de télé avilissantes ou être intoxiqués par des publicités), nos jambes pour être libres (et non pour nous précipiter dans des centres commerciaux en période de soldes), notre intellect pour cultiver la sagesse (et non pour trouver le moyen d’accumuler de la richesse matérielle au-delà du raisonnable). Rarement, on entendra dire que celui ou celle qui ne peut pas tout faire comme tout le monde dispose, en réalité, d’une chance de se démarquer du troupeau et qu’il serait stupide de le considérer comme une victime.

Certes, les normes de plus en plus contraignantes pour l’accueil des « personnes handicapées », voire des « personnes en situation de handicap », pour employer cette affreuse novlangue qui ne manipule la réalité qu’avec les pincettes de l’hypocrisie, ont le mérite de rendre possible l’autonomie de ces mêmes personnes… mais aussi trahissent l’état d’une société où l’entraide n’est plus naturelle, où chacun doit se débrouiller tout seul pour tout faire et où il est inconvenant d’appeler à l’aide. Chacun son plan incliné, chacun ses prothèses électriques, chacun son synthétiseur vocal… et si l’humain valide pouvait tout aussi bien se charger de réparer les injustices de la vie, avec la chaleur en plus ?

Mais puisqu’il faut aujourd’hui faire une bonne action pour le handicap, envisageons plutôt de montrer en quoi il peut procurer une supériorité à ceux qui en sont porteurs. Qui peut-être en souffriront, mais aussi se montreront nettement plus performants que des valides ordinaires dans des domaines bien particuliers. Chacun connaît les cas d’autistes « surdoués » pour des tâches mentales particulières, touchant souvent aux nombres et aux langues ; ainsi, Daniel Tammett put réciter les 22 514 premières décimales de pi le 14 mars 2004, et maîtrise douze langues, à 36 ans… Au-delà de ce genre de prouesse spectaculaire et parfois stérile, il est intéressant de savoir à quel point des personnages marquants de l’histoire des idées ont souvent présenté, sur de nombreux plans, des « handicaps » les mettant en réel décalage avec leurs contemporains – mais un décalage qui fut aussi leur richesse et leur force.

Donnons-en ici trois exemples, généralement peu connus, du côté des handicaps mentaux.

Paul Adrien Maurice Dirac

(1902-1984)

Ce physicien et mathématicien britannique est aujourd’hui connu de tous les étudiants en sciences par la distribution qui porte son nom, sorte de fonction cumulant les tares puisque nulle partout sauf en zéro où elle est infinie, et d’intégrale égale à l’unité. C’est aussi un des pères de la physique quantique, cette branche de la physique que l’on commence à comprendre lorsque l’on comprend qu’il n’y a rien à comprendre mais juste un effort à faire pour s’habituer. Il reçut en 1933 le Prix Nobel de physique, qu’il partagea avec Erwin Schrödinger (celui du chat).

Dirac souffrait clairement d’un gros handicap relationnel directement lié à son extrême rigueur de raisonnement. Il était si peu loquace, n’ouvrant la bouche que pour dire quelque chose de réellement important et de précis, que ses collègues de Cambridge avaient par dérision inventé une unité de débit de parole, le Dirac, qui valait un mot par heure. Son mutisme n’avait rien d’une attitude hostile ou d’une profonde timidité, mais tout d’une application extrême des règles de la logique conduisant à une incapacité pathologique aux rapports humains ordinaires. Lors d’un congrès, après la présentation de son travail un collègue leva la main et lui dit : « Je ne comprends pas bien le sens de cette équation en haut à droite du tableau. » Après un long silence de Dirac, le chairman demanda à celui-ci s’il voulait bien répondre, à quoi il répliqua : « Ce n’était pas une question, mais une affirmation. »

Cet extra-terrestre, probablement atteint du syndrome d’Asperger, ne se contenta pas d’être un des pères (alors très jeune) de la physique quantique ; il prédit aussi de façon rigoureuse l’existence de l’antimatière. Une bizarrerie théorique, voire une hérésie pour beaucoup de ses contemporains ; la simple conséquence logique de son équation, pour Dirac. Une découverte qui trouve aujourd’hui des applications très concrètes, par exemple en médecine dans la tomographie par émission de positons.

Alain Bonnet dit Soral

Si le concept d’antiparticule pouvait être généralisé aux êtres humains, Alain Soral aurait des chances d’être l’antiparticule de Paul Dirac. Aussi volubile que Dirac était muet, d’une émotivité à fleur de peau quand Dirac paraissait insensible aux autres, souvent mégalomane au contraire de Dirac qui brillait par sa modestie, maladivement séducteur et dragueur alors que Dirac souffrait le martyre d’engager la conversation avec une femme (il se maria pourtant, mais avec la sœur du physicien Eugene Wigner, ce qui simplifia grandement les choses), Alain Soral a mis sa boulimie d’expériences humaines et son extrême lucidité des stratégies de domination entre humains au service d’une sociologie qu’on pourrait qualifier de « punk ».

N’étant pas, et de loin, suffisamment lisse pour être compatible avec les cadres universitaires, il laissera pourtant la trace d’un véritable chercheur et démystificateur des rapports de pouvoir, en retournant comme des crêpes des concepts politiques qu’il analyse comme des mystifications : le féminisme vu comme un moyen de domination des femmes pauvres par des hommes riches, l’antiracisme vu comme un moyen de détruire les sociétés de l’intérieur en attisant les tensions interethniques, la gauche vue comme l’alliée ultime de l’ultra-libéralisme capitaliste… Même s’il n’est parfois que le relais d’idées qu’il n’a pas conceptualisées, il les rend grandement visibles et accessibles au plus grand nombre ; ce qui lui vaut naturellement d’être haï et calomnié avec une rare violence par les détenteurs de ce pouvoir dont il démonte les rouages.

Si le handicap de Dirac était de ne pas pouvoir comprendre les rapports humains, celui d’Alain Soral est sans doute de les comprendre trop bien, d’en souffrir par une conscience aiguë des mécanismes tragiques conduisant aux conflits armés (ses Chroniques d’avant-guerre, écrites entre 2008 et 2011, paraissent aujourd’hui prémonitoires) et d’exposer publiquement cette compréhension sans la moindre précaution oratoire. D’une violence sans bornes avec ses adversaires de débat, « brutalement honnête » comme le qualifie son ami Gilad Atzmon, c’est un écorché vif qui illustre à merveille la phrase d’Edgar Morin : « La seule pensée qui vive est celle qui se maintient à la température de sa propre destruction. » Et puisque ce 3 décembre est la journée du handicap, on peut avec intérêt écouter son analyse des jeux paralympiques, mélange de brutalité oratoire, d’intelligence et de profond humanisme :

Alexander Collin

Moins connu que les deux précédents, Alexander Collin le sera, certainement, tout autant voire davantage dans un futur proche. Ce musicien californien – de nom d’artiste Ace Baker – anarchiste et pacifiste, n’a pourtant rien a priori d’une bête de science ou d’un provocateur-agitateur d’idées. C’est même tout le contraire. Honnête musicien plutôt tourné vers l’univers pop/rock et la musique de film ou de télévision, maîtrisant fort bien les techniques vidéo, il n’a jamais ambitionné non plus de révolutionner la création artistique dans son domaine, mais seulement d’en vivre ; sans doute très correctement si l’on en croit ses références. Jusqu’au jour où une opération chirurgicale ayant mal tourné – il s’agit donc dans son cas d’un handicap acquis – a bouleversé sa vie.

L’histoire commence comme une mauvaise série télévisée : souffrant dans certaines situations de stress d’une transpiration excessive au niveau du visage, Alexander se mit en quête des moyens de réduire ce désagrément, et tomba sur diverses publicités de chirurgiens promettant de traiter la « maladie » par une simple intervention de chirurgie ambulatoire, efficace et sans risque. Il décida donc de confier son corps à l’un d’entre eux, le Dr. Rick Fischel, pour une opération de « sympathectomie » consistant à l’ablation de plusieurs ganglions sympathiques. Loin d’être une réussite, l’opération fut une catastrophe et le début d’un véritable calvaire pour Alexander.

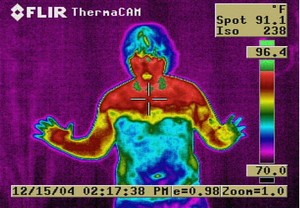

Conséquence de l’arrêt de la transpiration, le tiers supérieur de son corps devint ainsi beaucoup plus chaud que le reste (c’est l’effet visible sur la thermographie en tête de cet article), et sa peau extrêmement sèche et douloureuse, en particulier sur les mains. Alexander souffrait dorénavant du « syndrome du corps dissocié », dont les désagréments n’étaient pas seulement d’ordre physique, loin s’en faut. Dès le réveil après l’opération, Alexander se sentit « détaché de lui-même », comme si ses émotions ne lui appartenaient plus ; il se rendit compte rapidement que l’ensemble de ses comportements avaient changé, parfois de manière dangereuse, comme lorsqu’il se mettait à conduire sans la moindre appréhension du danger alors qu’il était auparavant un conducteur prudent. Cette catastrophe personnelle conduisit Alexander à rédiger une documentation extrêmement fouillée sur ce syndrome du corps dissocié, afin d’apprendre dans une certaine mesure à le compenser mais aussi d’alerter d’éventuels candidats à la sympathectomie sur les risques énormes qu’ils encourent.

Après ce travail d’envergure, Alexander se mit à étudier, vers 2006, les événements du 11 septembre 2001, toujours avec cette sensation de détachement complet d’avec lui-même, et cette incapacité à ressentir la peur. Ses compétences en vidéo l’amenèrent à s’intéresser aux images télévisées des avions percutant les tours (en fait, uniquement la tour sud, celui de la tour nord n’ayant été enregistré, avec une très faible définition, que par les frères Naudet). Et parce que son raisonnement n’était pollué par aucune appréhension, il finit par découvrir des évidences que personne ou presque avant lui n’avait remarquées – ou avait aussitôt rejetées pour ne pas être confronté au vertige de leurs conséquences :

![]() les avions s’encastrent dans les tours comme un couteau dans une brioche – or un avion est une structure légère et très déformable (à l’exception de certaines parties comme les trains ou les moteurs), alors que les gratte-ciel sont faits de colonnes d’acier, intérieures et extérieures, réalisées avec des tôles de plus de 2 cm d’épaisseur au niveau de l’impact ;

les avions s’encastrent dans les tours comme un couteau dans une brioche – or un avion est une structure légère et très déformable (à l’exception de certaines parties comme les trains ou les moteurs), alors que les gratte-ciel sont faits de colonnes d’acier, intérieures et extérieures, réalisées avec des tôles de plus de 2 cm d’épaisseur au niveau de l’impact ;

![]() les explosions dans les tours produisent des volutes de fumée tout à fait ordinaires pour des explosions, or le passage d’un avion entraîne automatiquement dans l’air une turbulence de sillage dont les vortex devraient être rendus visibles par la fumée ;

les explosions dans les tours produisent des volutes de fumée tout à fait ordinaires pour des explosions, or le passage d’un avion entraîne automatiquement dans l’air une turbulence de sillage dont les vortex devraient être rendus visibles par la fumée ;

![]() toute image vidéo comprend de légers soubresauts liés aux vibrations de la caméra ; en conséquence, le mouvement régulier d’un objet filmé (comme un avion) fait apparaître des soubresauts inverses par rapport au cadre de l’image. Or pour les vidéos transmises par les chaînes de télévision, l’avion-suicide de la tour sud se caractérise par un mouvement parfaitement régulier par rapport au cadre, et non par rapport au monde extérieur où il évolue ;

toute image vidéo comprend de légers soubresauts liés aux vibrations de la caméra ; en conséquence, le mouvement régulier d’un objet filmé (comme un avion) fait apparaître des soubresauts inverses par rapport au cadre de l’image. Or pour les vidéos transmises par les chaînes de télévision, l’avion-suicide de la tour sud se caractérise par un mouvement parfaitement régulier par rapport au cadre, et non par rapport au monde extérieur où il évolue ;

![]() aucune vidéo des attaques dans les tours jumelles n’a été diffusée en direct ; même les reportages estampillés « direct » ont en effet un décalage « de sécurité » d’une dizaine ou vingtaine de secondes ;

aucune vidéo des attaques dans les tours jumelles n’a été diffusée en direct ; même les reportages estampillés « direct » ont en effet un décalage « de sécurité » d’une dizaine ou vingtaine de secondes ;

![]() l’ordre d’apparition des vidéos des attaques diffusées par les chaînes de télévision est conforme aux possibilités techniques d’une incrustation vidéo dans une séquence authentique : simple silhouette d’avion en contre-jour pour les images en faux direct, puis bien plus tard diffusion d’images « amateur » beaucoup plus détaillées ;

tout vidéaste sait que l’on synchronise des prises par un signal sonore ou visuel ; or les vidéos des deux attaques-suicides font apparaître un flash lumineux mystérieux dans les tours à l’instant et à l’endroit précis où le nez des avions vient percuter les tours.

l’ordre d’apparition des vidéos des attaques diffusées par les chaînes de télévision est conforme aux possibilités techniques d’une incrustation vidéo dans une séquence authentique : simple silhouette d’avion en contre-jour pour les images en faux direct, puis bien plus tard diffusion d’images « amateur » beaucoup plus détaillées ;

tout vidéaste sait que l’on synchronise des prises par un signal sonore ou visuel ; or les vidéos des deux attaques-suicides font apparaître un flash lumineux mystérieux dans les tours à l’instant et à l’endroit précis où le nez des avions vient percuter les tours.

La conclusion s’impose d’elle-même à Alexander Collin, par la logique la plus élémentaire : les vidéos des avions-suicides transmises par les grands media américains dépeignent une réalité impossible, une physique de dessin animé. Ce sont donc des dessins animés, pour au moins les avions qui y figurent. Il n’y a pas eu d’avions, et la preuve de leur absence réside précisément dans les images de ces avions, impossibles à concilier avec les lois de la physique. Bel exemple d’inversion de paradigme.

Cette vision révolutionnaire – mais parfaitement rationnelle et argumentée – des événements du 11 septembre 2001 est évidemment, aujourd’hui encore, combattue avec la plus extrême vigueur, y compris par ceux qui prétendent rechercher la vérité sur ces attentats. Car elle change radicalement la donne :

![]() il n’y a pas eu le moindre pirate de l’air islamiste se précipitant sur Manhattan, pour la bonne raison qu’il n’y a pas eu d’avion ;

il n’y a pas eu le moindre pirate de l’air islamiste se précipitant sur Manhattan, pour la bonne raison qu’il n’y a pas eu d’avion ;

![]() s’il n’y a pas eu d’avions, il y a eu nécessairement une préparation des tours avec des explosifs afin de reproduire la silhouette « façon dessin animé » de ces avions dans les tours, et Alexander Collin montre justement par quel moyen cela put être fait, notamment via de mystérieux « artistes » ayant occupé des étages entiers peu avant les attentats ;

s’il n’y a pas eu d’avions, il y a eu nécessairement une préparation des tours avec des explosifs afin de reproduire la silhouette « façon dessin animé » de ces avions dans les tours, et Alexander Collin montre justement par quel moyen cela put être fait, notamment via de mystérieux « artistes » ayant occupé des étages entiers peu avant les attentats ;

![]() les coupables de ces attentats, ou au moins une partie d’entre eux, sont connus et peuvent être arrêtés puisque les personnes ayant participé à la diffusion de ces images l’on fait ouvertement et ont même parfois participé à des reportages sur le 11 septembre 2001 ;

les coupables de ces attentats, ou au moins une partie d’entre eux, sont connus et peuvent être arrêtés puisque les personnes ayant participé à la diffusion de ces images l’on fait ouvertement et ont même parfois participé à des reportages sur le 11 septembre 2001 ;

![]() la compréhension de cette gigantesque imposture signe l’arrêt de mort des grands médias américains (et bien au-delà) et la prise de conscience par l’humanité toute entière de leur nocivité et de leur immoralité.

la compréhension de cette gigantesque imposture signe l’arrêt de mort des grands médias américains (et bien au-delà) et la prise de conscience par l’humanité toute entière de leur nocivité et de leur immoralité.

Alexander Collin a rassemblé le fruit de son travail dans une série de vidéos intitulée The Great American Psy-Opera, La grande opération psychologique américaine (avec probablement un jeu de mots sur l’opéra…). La forme de cette œuvre, qui se permet la fantaisie débridée d’une comédie musicale, est en elle-même un message : prenant le contrepied complet des experts encravatés venant nous expliquer doctement pourquoi nous devons croire à l’impossible, l’artiste Ace Baker (qui fait jouer son propre rôle par un acteur) nous met en face de notre crédulité et de notre addiction à des chaînes « d’information » qui ne sont que des armes de distraction massive. En se situant précisément à l’intérieur même de l’entertainment, non seulement Ace Baker exerce son métier ordinaire mais il nous montre dans un renversement complet que le sérieux est de son côté, et l’irrationnel du côté des « gens sérieux ».

Certaines de ces vidéos ont été sous-titrées en français par Laurent Guyénot, que je remercie grandement pour ce travail : il s’agit des parties 6 (Quels avions ?), 7 (La clé) et 8 (L’opéra psy). Malheureusement, les autres sont pour l’instant inaccessibles aux non-anglophones, à ma connaissance ; elles sont pourtant fort intéressantes, en particulier la première, qui pose bien le problème du « mur de verre » des media d’information. La voici :

Un musicien de l’industrie de l’entertainment qui donne des leçons de rigueur – intellectuelle et morale – aux universitaires de tout poil, dont la plupart ont juste oublié de penser mais dont certains se sont ouvertement compromis dans la diffusion de la tromperie, voilà qui est à la fois jouissif et révolutionnaire.

Chapeau, l’artiste. Ton handicap, qui te fait chaque jour souffrir dans ta chair, aura rendu un grand service à l’humanité. Tu ne pouvais pas lui trouver un meilleur usage.

et

et  !

!