Dans cette série d’articles, je propose de mettre en lumière un facteur occulté des quatre guerres mondiales (suivant la numérotation des néoconservateurs, qui comptent la Guerre froide comme une Troisième Guerre mondiale, et préparent la Quatrième) [1] : la volonté et l’influence des personnalités et institutions qui, depuis la fin du XIXe siècle, œuvrent avec détermination et coordination au grand projet sioniste, souvent à l’insu des belligérants eux-mêmes – mais aussi à l’insu de l’immense majorité des juifs dont ils façonnent le destin.

Les causes et le but de la guerre

Il n’existe aucun consensus sur les causes principales de la Grande Guerre, qui fit, chez les soldats seulement, 8 millions de morts et 20 millions d’handicapés. La décision du Kaiser Guillaume II de construire une flotte militaire capable de défier la suprématie navale britannique est un facteur souvent invoqué. Comme l’a bien montré Patrick Buchanan, cette décision était l’aboutissement d’une détérioration de la relation entre l’Angleterre et l’Allemagne dont l’Angleterre porte la principale responsabilité. Le Kaiser Guillaume II, petit-fils de la Reine Victoria et donc neveu du roi Edward VII, était très attaché à cette relation, et sa politique extérieure était animée par une vision qu’il résuma ainsi à l’occasion des funérailles de sa grand-mère à Londres en 1901 :

« Nous devrions former une alliance anglo-germanique, vous pour garder les mers, tandis que nous serons responsables de la terre ; avec une telle alliance même une souris ne pourrait se glisser en Europe sans notre permission. »

Ce n’est qu’après avoir essuyé de façon répétée les humiliations de son oncle et du gouvernement britannique, que le Kaiser décida de doter l’Allemagne d’une puissance navale [2].

Mais plutôt qu’énumérer les causes de la Première Guerre mondiale, posons-nous plutôt la question de son but, et faisons l’hypothèse raisonnable que celui-ci a été atteint, en partie au moins. Autrement dit, admettons que certains des résultats principaux de la Grande Guerre figuraient parmi les objectifs, avoués ou non, de certains de ses instigateurs. La dislocation de l’Empire ottoman apparaît comme le plus profond bouleversement mondial apporté par la guerre, devant le démembrement de l’Autriche-Hongrie, qui n’était qu’un agrégat instable de royaumes. Or, nous allons montrer que la chute de l’Empire ottoman était l’objectif prioritaire du réseau sioniste constitué autour de Theodor Herzl, lequel réseau eut une influence internationale certaine avant, pendant et après la guerre, comme l’illustre la fameuse Déclaration Balfour.

La chute programmée de l’empire Ottoman

La chute de l’Empire ottoman n’avait pas toujours été un objectif des rêveurs de Sion. Bien au contraire. Considérons Benjamin Disraeli, premier ministre de la Reine Victoria de 1874 à 1880, et admettons, en nous fiant à Hannah Arendt, que ce « fanatique de la race », qui se disait « anglican de race juive », était secrètement obsédé par la vision d’un « empire juif, dans lequel les Juifs seraient la classe gouvernante », et qu’au « cœur de sa philosophie politique » se trouvait « une machination fantastique dans laquelle l’argent juif fait et défait palais et empires et tire les fils de la diplomatie [3] ». L’action politique de Disraeli démontre que la stratégie protosioniste, dont il était l’artisan, avait à cœur de protéger l’Empire ottoman contre l’expansionnisme russe. Il était en effet intervenu en faveur de l’Empire ottoman au Congrès de Berlin (1878), pour amputer les conquêtes russes et restituer aux Ottomans une grande partie de l’Arménie. Cette politique antirusse et pro-ottomane était un choix contesté à Londres : William Gladstone, adversaire de longue date de Disraeli et lui-même premier ministre à plusieurs reprises, déclara que ce dernier « maintient la politique étrangère britannique otage de ses sympathies juives ». Et le journal Truth du 22 novembre 1877, faisant allusion à sa familiarité avec les Rothschild et son amitié avec Moïse Montefiore (marié à une belle-sœur de Nathan Mayer Rothschild), y voyait « une conspiration tacite […] de la part d’un nombre considérable d’Anglo-Hébreux [4] ».

- Disraeli en 1878

En échange d’avoir mobilisé l’Empire britannique au secours de l’Empire ottoman, Disraeli comptait obtenir du Sultan Abdülhamid II (1876-1909) qu’il cédât la Palestine comme province autonome. Il tenta même de faire inscrire la « restauration d’Israël » à l’ordre du jour du Congrès de Berlin. En effet, ayant racheté le Canal de Suez pour le compte de l’Angleterre grâce au financement de son ami le baron Lionel de Rothschild (1875), Disraeli pouvait présenter cette idée comme conforme aux intérêts britanniques, selon l’argument que reprendra Chaïm Weizmann (futur premier ministre d’Israël) trente ans plus tard :

« Une Palestine juive serait une sauvegarde pour l’Angleterre, en particulier concernant le Canal de Suez [5]. »

En 1878, le Sultan s’opposa catégoriquement à cette perspective. Vingt ans plus tard, c’est au tour de Theodor Herzl de lui faire cette offre :

« Que le Sultan nous donne ce morceau de terre et, en échange, nous remettrons ses finances en ordre et nous influencerons l’opinion publique en sa faveur dans le monde entier [6]. » (Herzl, Journal, 9 juin 1896)

Journaliste et fils de banquier, Herzl promettait en somme de mettre au service de la Turquie ottomane la banque et la presse mondiales.

Du côté de la banque, Herzl comptait, entre autres, sur l’appui des Rothschild. Le baron Edmond de Rothschild, de la branche française, était déjà très impliqué dans le projet ; à partir de 1881, année de la mort de Disraeli, cinquante mille hectares de terre furent achetés et plus de quarante colonies fondées sous l’auspice de son Palestine Jewish Colonization Association (PICA). Les Rothschild britanniques furent plus réticents, et il est intéressant de découvrir dans le journal de Theodor Herzl que ce « père spirituel de l’État juif » (comme le désigne la Déclaration d’Indépendance de l’État d’Israël de 1948) leur offrit, en échange de leur aide, de fonder l’État juif comme une « République aristocratique » (« je suis contre la démocratie ») avec, à sa tête, « le premier Prince Rothschild » :

« Si vous vous joignez à nous, nous vous enrichirons une dernière fois. Et nous vous grandirons au-delà des rêves du modeste fondateur de votre Maison, et même de ceux de ses petits-enfants les plus fiers. […] Nous vous exalterons, parce que nous prendrons notre premier dirigeant élu dans votre Maison. Telle est la lumière que nous placerons au sommet de la Tour Eiffel de votre fortune. Aux yeux de l’histoire, il semblera que cela aura été l’objet même de tout l’édifice [7]. »

Les Rothschild ne donnèrent pas suite. Selon le mot célèbre de Richard Wagner (La Juiverie dans la musique, 1850), ils préféraient rester les juifs des rois que devenir les rois des juifs.

Quant au Sultan, il rejeta catégoriquement l’offre de Herzl, en ces termes rapportés par Herzl :

« Je ne peux pas vendre un pieds de terre, car elle n’appartient pas à moi, mais à mon peuple. […] Les Juifs peuvent garder leur argent. […] Quand mon Empire sera démembré, ils auront la Palestine pour rien. Mais ce sera notre cadavre qu’ils devront découper ; je ne consentirai jamais à la vivisection [8]. » (Herzl, Journal, 19 juin 1896)

Comme il l’avait déjà fait au Congrès de Berlin, le Sultan s’oppose même à l’achat de terre par les juifs et à leur immigration massive en Palestine. Quatre ans plus tard, après d’autres tentatives, Herzl en tire la conclusion :

« À présent, je ne peux concevoir qu’un seul plan : Faire en sorte que les difficultés de la Turquie s’accroissent ; mener une campagne personnelle contre le Sultan, peut-être prendre contact avec les princes exilés et les Jeunes Turcs ; et en même temps, en intensifiant les activités des Juifs socialistes, exciter parmi les gouvernements européens le désir d’exercer des pressions sur la Turquie pour qu’elle accepte les Juifs [9]. » (Herzl, Journal, 4 juin 1900)

La fin de non-recevoir du Sultan fermait tout espoir d’obtenir de lui la Palestine ; il fallait donc que le sultanat et l’Empire ottoman périssent et que les cartes soient redistribuées. Herzl comprend que « la division de la Turquie implique une guerre mondiale [10] ».

Son partenaire Max Nordau, orateur talentueux, fait devant le Congrès sioniste de 1903 une fameuse prophétie de cette prochaine guerre d’où sortira « une Palestine libre et juive ».

La Déclaration Balfour-Rothschild

L’historien juif Benzion Netanyahu (père de l’actuel Premier ministre) résume ainsi l’attente fiévreuse de ce grand cataclysme par l’élite sioniste, avec le regard fixé sur le destin du peuple élu et une complète indifférence aux victimes collatérales :

« Le grand moment arriva, comme il [Nordau] l’avait prophétisé, lié à la tempête d’une guerre mondiale, et portant dans ses ailes une attaque exterminatrice de la juiverie mondiale, qui commença avec le massacre des Juifs d’Ukraine (durant la guerre civile russe) et continue à se propager jusqu’à aujourd’hui. L’activité politique de Herzl eut pour conséquence que les Juifs, unis dans une organisation politique, furent reconnus comme entité politique, et que leurs aspirations […] furent intégrées au système politique international. Grâce à la guerre, ces aspirations étaient devenues si importantes que les grandes puissances se tournèrent vers les sionistes [11]. »

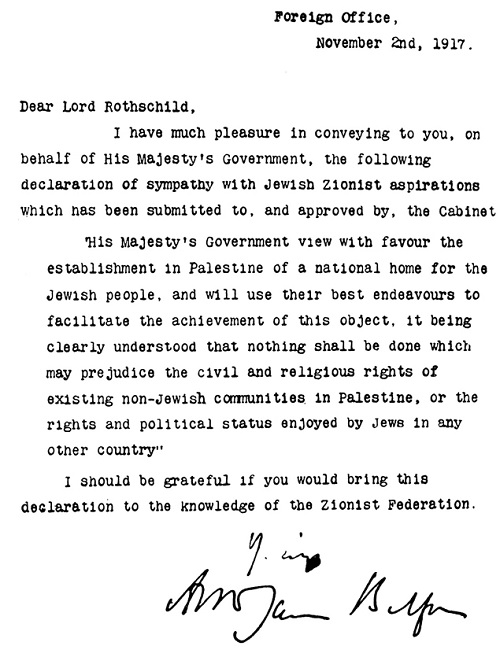

On sait de quelle manière « les grandes puissances [alliées] se tournèrent vers les sionistes » en 1917. L’Angleterre se trouvant en grande difficulté face à l’Allemagne, les sionistes firent entrer les États-Unis dans la guerre en échange de la promesse britannique de leur livrer la Palestine. Chaïm Weizmann, juif d’origine biélorusse devenu citoyen britannique en 1910, fut l’un des plus efficaces agents de cette diplomatie secrète auprès du Premier ministre David Lloyd George et de son ministre des Affaires étrangères Arthur Balfour. Le 2 novembre 1917, ce dernier adresse une lettre à Lord Lionel Walter Rothschild, petit-fils du Lionel de Rothschild cité plus haut et président de la Zionist Federation, déclarant :

« Le gouvernement de sa Majesté envisage favorablement l’établissement en Palestine d’un Foyer national (National Home) pour le peuple juif, et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte ni aux droits civils et religieux des collectivités non juives existant en Palestine, ni aux droits et au statut politique dont les Juifs jouissent dans tout autre pays. » [Notons bien l’absence de droits « politiques » accordés aux Arabes de Palestine.]

- La Déclaration Balfour, adressée à Lord Lionel Walter Rothschild

Six semaines après cette « Déclaration Balfour », le général britannique Edmund Allenby entrait dans Jérusalem, grâce au soutien des Arabes, à qui l’autonomie avait été promise en 1915 et qui ignoraient tout de la promesse de Balfour aux sionistes. La Déclaration Balfour est datée postérieurement à l’entrée en guerre des États-Unis (le 2 avril 1917), mais peu d’historiens contestent que l’engagement de l’Angleterre à céder la Palestine aux juifs était le prix de l’extraordinaire campagne de lobbying orchestrée par le réseau sioniste américain en faveur de l’entrée en guerre des États-Unis. Lloyd George expliquera l’arrangement en ces termes :

« Les leaders sionistes nous ont donné la promesse ferme que, si les alliés s’engageaient à faciliter l’établissement d’un foyer national pour les Juifs en Palestine, ils feraient de leur mieux pour rallier le sentiment et le soutien juif à travers le monde en faveur de la cause des Alliés. Ils ont tenu parole [12]. »

L’efficacité de la diplomatie secrète qui aboutit à la Déclaration Balfour reposait sur une coordination étroite entre sionistes anglais et américains, dont témoigne Nahum Sokolow, secrétaire général du Congrès sioniste mondial, dans son Histoire du sionisme :

« Entre Londres, New York et Washington il y avait une communication constante, soit par télégraphe, soit par visite personnelle, et en conséquence il y avait une unité parfaite entre les sionistes des deux hémisphères. »

Sokolow loue tout particulièrement « la bénéfique influence personnelle de l’Honorable Louis D. Brandeis, Juge de la Cour suprême [13] ». Brandeis (1856-1941) avait été nommé au plus haut poste de la magistrature américaine en 1916 par le Président Wilson à la demande de l’avocat d’affaire Samuel Untermeyer qui, selon la rumeur, usa comme moyen de chantage des lettres écrites par Wilson à sa maîtresse [14]. Brandeis et Untermeyer furent deux des plus puissants intrigants sionistes, exerçant une influence sans pareille sur la Maison Blanche. Citons également, parmi les hommes clés de la mobilisation américaine pour la guerre, Bernard Baruch, nommé en 1916 à la tête de l’Advisory Commission of the Council of National Defense, puis président du War Industries Board. C’est sans exagération que ce banquier qui conseilla trois présidents (Wilson, Roosevelt et Truman) déclara un jour devant un comité du Congrès américain :

« J’avais probablement plus de pouvoir que n’importe qui d’autre durant la guerre [15]. »

Le coup de main Dönmeh

Peu avant le déclenchement de la guerre mondiale, en 1908, le Sultan Abdülhamid II aura été acculé à la capitulation par la révolution laïque des Jeunes Turcs, le mouvement qu’Herzl envisageait de mobiliser dès 1900. Les Jeunes Turcs sont un mouvement originaire de Salonique et largement dirigé par d’ « ardents Dönmeh » qui, bien qu’officiellement musulmans, « avaient pour vrai prophète Sabbataï Tsevi, le messie de Smyrne », selon le rabbin Joachim Prinz [16]. On sait qu’après avoir attiré dans leur révolution les Arméniens par la promesse d’une autonomie politique, et une fois au pouvoir, les Jeunes Turcs réprimèrent l’aspiration nationaliste de ces mêmes Arméniens par l’extermination d’un million deux cent mille d’entre eux en 1915-1916. Une ancienne et vivace tradition rabbinique assimilait les Arméniens aux Amalécites, premiers ennemis des Hébreux sur le chemin de Canaan, dont Yahvé déclare vouloir « effacer le souvenir de dessous les cieux » (Ex 17.14 et De 25.19), et exterminer, « hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes » (1 S 15.3) [17].

- Scènes du génocide arménien de 1915-1916

À partir du moment où fut décidée la chute de l’Empire ottoman, celui-ci a donc été soumis à deux types d’agression : d’une part, une agression interne, sous la forme d’une révolution préparée par un réseau crypto-juif redoutablement efficace, d’autre part, une agression externe sous la forme d’une guerre mondiale orchestrée par un autre réseau juif opérant de façon également largement occulte, mais depuis l’Angleterre et les États-Unis. Le réseau dönmeh de Salonique et le réseau sioniste transatlantique étaient-ils coordonnés ? Probablement pas au niveau opérationnel (dans les années 20, les Jeunes Turcs se montreront hostiles au projet sioniste). On conçoit néanmoins aisément que des efforts ont été exercés pour diriger ces deux mouvements en vue d’un même but. Ce niveau supérieur de coordination serait à chercher dans des cercles très fermés comme la société secrète des Parushim, à laquelle appartenaient le juge Brandeis (issu d’une famille disciple de Sabbataï Tsevi, de tradition kabbaliste) ainsi que son protégé et successeur à la magistrature suprême, Felix Frankfurter. Sarah Schmidt, professeur d’histoire juive à l’Université hébraïque de Jérusalem, décrit cette société comme « une armée de guérilla souterraine et secrète déterminée à influencer le cours des événements d’une manière discrète et anonyme ». À la cérémonie d’initiation, chaque nouveau membre recevait pour instruction :

« Jusqu’à ce que notre but soit atteint, tu seras membre d’une fraternité dont les liens seront pour toi plus importants que tout autre dans ta vie – plus chers que les liens avec ta famille, ton école ou ta nation. En entrant dans cette fraternité, tu deviens, par ton propre choix, un soldat dans l’armée de Sion. »

L’initié répondait en jurant :

« Devant ce conseil, au nom de tout ce que je tiens pour cher et sacré, je voue ma personne, ma vie, ma fortune et mon honneur à la restauration de la nation juive. […] Je jure solennellement de suivre, d’obéir et de garder secrètes les lois et les travaux de la fraternité, son existence et ses buts. Amen [18]. »

La chute de la Russie tsariste

Le démantèlement de l’Empire ottoman, d’une part, et le mandat du gouvernement Britannique sur la Palestine associé à sa promesse d’y établir un « foyer juif », d’autre part, étaient le double résultat prémédité de la guerre et, du point de vue de l’élite sioniste, le but même de la guerre. Un autre bouleversement important fut la Révolution bolchevique. Elle ne fut pas l’un des buts prémédités de la guerre, même si elle a profité du financement de riches banquiers juifs comme Jacob Schiff [19], qui déclara :

« La révolution russe est peut-être l’événement le plus important de l’histoire juive depuis que le peuple [the race] est sorti d’Égypte [20]. »

Du moins les révolutionnaires russes ne semblent-ils pas avoir œuvré pour le déclenchement de la guerre, contrairement aux sionistes. La destruction de la Russie tsariste apparaît plutôt comme le fruit d’une opportunité saisie à la fin de la guerre. La Russie se trouvait alors alliée du Royaume-Uni par un jeu complexe d’alliances (la Triple-Entente). Mais la guerre aggravait le mécontentement populaire, et en février 1917, le tsar fut contraint d’abdiquer devant le gouvernement provisoire de Kerenski. Celui-ci céda néanmoins aux intimidations britanniques et décida de maintenir la Russie dans la guerre, une décision extrêmement impopulaire qui le fragilisa. C’est alors que, le 16 avril 1917, l’État allemand renvoya chez eux, dans le fameux wagon plombé, trente-deux bolcheviques exilés dont Lénine, bientôt rejoints par deux cents autres, puis finança leur organe de propagande, la Pravda, en échange de leur promesse de se retirer de la guerre s’ils s’emparaient du pouvoir. Cinq mois après la révolution d’Octobre, Trotski (Lev Davidovitch Bronstein de son vrai nom) signe avec l’Empire allemand le Traité de Brest-Litovsk, qui met définitivement fin au front de l’Est. Ainsi donc, pendant que les Anglais faisaient entrer l’Amérique dans la guerre en soutenant un mouvement juif (le sionisme), les Allemands s’arrangeaient pour faire sortir la Russie de la guerre en soutenant un autre mouvement juif (le bolchevisme).

- Trotski en 1921

Car la révolution bolchevique fut majoritairement menée par des juifs, comme l’ont noté de nombreux observateurs de tous bords : aussi bien, par exemple, Winston Churchill dans un fameux article de 1920 titré « Le sionisme contre le bolchevisme : une lutte pour l’âme du peuple juif » (prenant parti pour le premier) [21], que la revue hebdomadaire The American Hebrew, qui admettait avec fierté, la même année :

« La Révolution bolchevique a éliminé la dictature la plus brutale de l’histoire. Ce grand accomplissement, destiné à figurer dans l’histoire comme l’un des résultats majeurs de la Guerre mondiale, fut largement le produit de la pensée juive, du mécontentement juif, et de la planification juive [22]. »

Sionisme et bolchevisme sont idéologiquement antagonistes, mais ont poussé dans le même terreau ethnique. Chaïm Weizmann raconte dans son autobiographie (Trial and Error, 1949) que les juifs de Russie du début du XXe siècle étaient divisés, parfois au sein d’une même famille, entre révolutionnaires-communistes (internationalistes) et révolutionnaires-sionistes (nationalistes). Ces divisions, cependant, étaient relatives et changeantes ; non seulement les pionniers du sionisme étaient souvent marxistes, mais de nombreux juifs communistes devinrent d’ardents sionistes tout au long du XXe siècle. L’enthousiasme des juifs de Russie pour ces deux mouvements est lié à leur émancipation en 1855 par le tsar Alexandre II, qui leur avait donné notamment libre accès à l’université. Les jeunes intellectuels juifs rejettent le talmudisme de leurs parents, mais ils ont assimilé leur haine de la Russie chrétienne et paysanne, et le tsar, qui les a émancipés, reste à leurs yeux un avatar de Pharaon. L’hostilité des Russes suscitée par leur fulgurante ascension sociale, et les violents pogroms qui suivent l’assassinat d’Alexandre II en mars 1881, alimentent leur aliénation, qui s’exprime soit dans l’internationalisme révolutionnaire (rejet des nations), soit dans le nationalisme juif (rêve d’une nation juive), soit dans les deux à la fois.

Les masses de juifs ashkénazes qui fuient alors la Russie vers l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie, puis les États-Unis, emportent avec eux leurs aspirations révolutionnaires et sionistes, qui deviennent de véritables raz-de-marée. Entre 1881 et 1920, près de trois millions de juifs d’Europe de l’Est pénétrèrent légalement sur le territoire américain, principalement dans les grandes villes de l’Est. Ils forment, dès le début de la Première Guerre mondiale, la majorité des juifs américains. Bien que généralement pauvres à leur arrivée, leur influence va croître rapidement, grâce notamment à leur fort investissement dans la presse puis dans le cinéma [23]. Ils joueront un rôle majeur dans la propagande visant à retourner l’opinion publique américaine en faveur de l’entrée en guerre en 1917, ainsi que dans le mouvement de sympathie que suscita initialement la Révolution bolchevique.

Préparer la suivante

La Révolution soviétique, cependant, coupait l’herbe sous les pieds de la propagande sioniste, qui s’était jusqu’alors fondée sur les rapports des pogroms de Russie, très amplifiés par la presse occidentale. Le 25 mars 1906, le New York Times avait par exemple évoqué en ces termes le sort des « 6 millions de Juifs de Russie » :

« La politique envisagée par le gouvernement russe pour la “solution” de la question juive est l’extermination systématique et meurtrière. »

Le 20 juillet 1921, la guerre civile russe permettait encore au même journal d’écrire, sous le titre « Le massacre menace tous les Juifs tandis que le pouvoir soviétique faiblit » :

« Les six millions de Juifs de Russie font face à l’extermination [24]. »

Cependant, un tel argument en faveur du sionisme perdait rapidement en crédibilité et devint totalement inutilisable après 1921. L’une des premières mesures des bolcheviques fut en effet une loi criminalisant l’antisémitisme, et ils le punissaient plus durement qu’il ne l’avait jamais été dans un quelconque État, par une exécution sans jugement. Les Russes avaient d’autant plus conscience d’avoir été conquis par un peuple étranger que, comme le signale Yuri Slezkine, « la police secrète soviétique, saint des saints du régime, était une des institutions soviétiques les plus fortement juives [25]. » Il était en tout cas impossible d’associer l’Union soviétique à l’antisémitisme. Chaïm Weizmann, qui jusqu’en 1917 s’était servi des pogroms de Russie comme levier diplomatique, est alors obligé de se contredire :

« Rien ne peut être plus faux que de dire que les souffrances de la juiverie russe [Russian Jewry] furent jamais la cause du sionisme. La cause fondamentale du sionisme a été, et est, l’aspiration indéracinable de la communauté juive pour un foyer à lui – un centre national, un foyer national avec une vie nationale juive [26]. »

Il faudra attendre les années 30 pour que l’Allemagne nazie prenne la relève de la Russie tsariste comme argument en faveur du sionisme, bien souvent dans des termes identiques.

Et il faudra une seconde Guerre mondiale pour que l’édifice sioniste, dont le « foyer juif » promis par Balfour était la première pierre, puisse atteindre sa seconde phase. Dans l’esprit des peuples qui versèrent leur sang, la Grande Guerre était censée être la « der des ders ». C’est aussi avec cette utopie que Woodrow Wilson s’était laissé entraîner dans la guerre par ses conseillers. La Conférence de la Paix qui se tient à Paris entre janvier et août 1920 sera pour lui une première désillusion, suivie par le désaveu de sa Société des nations par le Sénat américain. Emile Joseph Dillon, auteur de The Inside Story of the Peace Conference (1920), écrit :

« De toutes les collectivités venues promouvoir leurs intérêts à la Conférence, les Juifs avaient peut-être les partisans les plus ingénieux, et en tout cas les plus influents. Il y avait des Juifs de Palestine, de Pologne, de Russie, d’Ukraine, de Roumanie, de Grèce, de Grande-Bretagne, de Hollande, et de Belgique ; mais la délégation la plus grande et la plus brillante était envoyée par les États-Unis [27]. »

Parmi les nombreux conseillers juifs représentant les États-Unis se trouve Bernard Baruch, membre du Conseil suprême économique. L’un des objectifs de Baruch et du réseau sioniste anglo-américain est de veiller à ce que le traité de Versailles place la Palestine sous mandat provisoire des Britanniques, et que ce mandat inclue les termes de la Déclaration Balfour.

Mais il est aussi admis que les termes du Traité créent les conditions idéales pour un nouveau conflit mondial. Car le plus sûr moyen de préparer une nouvelle guerre est une paix injuste. En 1914, l’Allemagne possède la culture la plus florissante d’Europe et l’industrie la plus compétitive du monde, sur les plans qualitatif et quantitatif. Le traité de Versailles lui impose, en plus d’une contraction abusive de ses frontières et l’interdiction de se doter d’une armée digne de ce nom, une dette astronomique de 132 milliards de marks-or, dont les conséquences catastrophiques sont parfaitement prévisibles. Le célèbre économiste John Maynard Keynes proteste contre ce projet de « réduire à la servitude toute une génération de l’Allemagne », et ajoute :

« La revanche, nous pouvons le prédire, ne se fera pas attendre. Rien alors ne pourra retarder, entre les forces de réaction et les convulsions désespérées de la Révolution, la lutte finale devant laquelle s’effaceront les horreurs de la dernière guerre et qui détruira, quel que soit le vainqueur, la civilisation. » (Les Conséquences économiques de la paix, 1919 [28])

et

et  !

!