Revoilà Gilles Bernheim, l’ancien grand rabbin de France, contraint à la démission en avril 2013 sur fond de scandales de plagiats et d’usurpation d’une agrégation de philosophie.

Pour se justifier sur ces différentes affaires, il a livré en novembre 2014 à Olivier Bouchara un fascicule d’une trentaine de pages intitulé Les Errances de Gilles Bernheim, que le journaliste nous livre dans un long papier paru dans le n°20 de l’édition française de Vanity Fair.

L’article donne de nouveaux éléments sur l’ancien grand rabbin, nous apprenant par exemple que dans les années 1980, Gilles Berheim a donné des cours particuliers de Talmud à Milan Kundera et Alain Finkielkraut dans « le bel appartement de la rue de Rennes » de l’écrivain tchèque. Olivier Bouchara rapporte également que lorsqu’il était grand rabbin de France, Gilles Bernheim avait nommé son fils, Eliya, 25 ans à l’époque (dont les trois sœurs ont fait leur alyah après le bac), comme chef de cabinet, ce qui avait alors créé des tensions au sein du Consistoire : « Le jeune homme est suspecté de toucher plus de 5000 euros par mois. » Et le fils du rabbin de rectifier : « J’en percevais à peine la moitié. »

Lors de son départ du consistoire, Gilles Bernheim « a obtenu de quoi tenir en partie jusqu’à ses droits à la retraite avec l’équivalent de son salaire mensuel » (entre 5 000 et 9 000 euros) selon Patrick Klugman son avocat d’alors, depuis remplacé par Jean-Marc Fédida. Aujourd’hui, l’ancien grand rabbin travaille depuis à l’Alliance israélite universelle et anime une émission hebdomadaire sur Radio Shalom.

Le reste du papier concerne essentiellement les justifications données par Gilles Bernheim à ses « errances ». À l’entendre, sa vie ne fut qu’une succession de catastrophes, de Shoah :

« Je suis rescapé d’un effondrement qui a eu lieu dans les premières années de ma vie et dont j’ignore les causes. J’ai seulement la certitude d’avoir été pris dans une avalanche et d’avoir été miraculeusement préservé de l’engloutissement total. »

D’abord la mort de son père à l’âge de 14 ans, puis, deux ans plus tard, la mort de la sœur de sa petite amie Tania. Mais bizarrement, sa mémoire lui fait toujours défaut :

« Ils se retrouvent lors d’un séjour en Israël. Elle lui présente sa famille. “Pendant des années, écrit-il, j’avais oublié cette rencontre, (...) la première et la dernière fois que j’ai vu cette famille au complet.” À la fin des vacances, la petite sœur de Tania se noie à Ashkelon, cité balnéaire au sud du pays. Le choc, dit-il, fait vaciller sa mémoire. “Tout demeure dans une sorte de brouillard, je ne sais pas si j’ai assisté à l’enterrement, je ne sais rien, hors l’écrasement que j’ai vécu.” Il se rapproche encore de Tania. [...] il a “l’impression d’apprendre la vie avec elle”, comme si “le deuil les portait tous les deux”. »

En 1973, Gilles Bernheim doit se fiancer, mais là encore :

« Dix jours avant la cérémonie, Tania et ses parents se tuent dans un accident près de Meaux. Le véhicule a percuté un pylône. À l’arrière, la jeune fille a brûlé vive quand l’automobile a pris feu. Gilles Bernheim se rend à l’institut médico-légal pour identifier le corps. Pourquoi lui et non un membre de la famille de Tania ? Des années plus tard, il ne sait pas répondre à cette question. “Devant l’insoutenable, une couche de ouate épaisse s’était construite autour de moi, écrit-il. Échappé de cette brume, il y eut plus tard un rêve, je voyais du feu au sommet de Beatenberg, là où je l’avais rencontrée.” […]La malédiction frappe encore cette année-là quand le frère de Tania, qui vient de s’installer en Israël, est tué durant la guerre du Kippour. Bernheim dit s’être alors isolé dans les livres pour tenir le réel à distance. Il travaille jusqu’à l’épuisement, s’impose un deuxième cursus de philosophie à la Sorbonne, converse avec des amis imaginaires nommés Kant ou Kierkegaard […] De son amour disparu, il ne lui reste que des souvenirs flous et des contacts réguliers avec Françoise, la dernière sœur de Tania, la survivante. »

C’est un Gilles Bernheim éprouvé qui va alors se présenter à l’agrégation de philosophie :

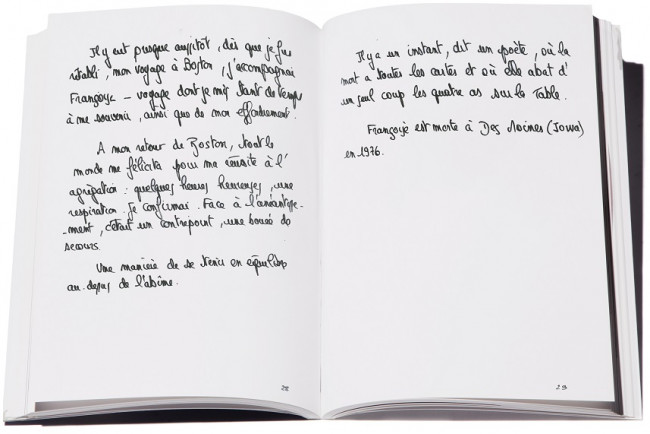

« Dans son cahier intime, indique Olivier Bouchara, Bernheim assure que les écrits du concours se sont déroulés “sans difficulté”. Mais il ne donne ni la date des épreuves (1975 ? 1976 ?) ni les notes obtenues. Il précise seulement avoir composé sur la question : “Qu’est-ce que penser ?” (vérification faite aux archives de l’Éducation nationale, le sujet a bien été proposé à l’oral de l’agrégation de 1976). “Puis ce fut la dernière avalanche”, dit-il. Françoise est atteinte d’une leucémie incurable, il l’apprend “un ou deux jours” avant l’ultime oral. “Cette déflagration a été le moment le plus destructeur. De cet inimaginable qui avait traversé ma vie, je désirais qu’une chose subsiste : Françoise.” Dans sa mémoire, cet épisode aussi semble entouré d’un “épais brouillard” et la confusion lui sert d’échappatoire. Jamais il ne dit : “Non, je n’ai pas été reçu à l’agrégation ; oui, j’ai menti pour le faire croire.” Il se contente de raconter son voyage à Boston pour accompagner la sœur de Tania qui va chercher le traitement de la dernière chance. Et le quiproquo qui aurait suivi : “À mon retour, lit-on dans son cahier, tout le monde me félicita pour ma réussite à l’agrégation. (...) Je confirmai. Face à l’anéantissement, c’était un contrepoint, une bouée de secours. Une manière de se tenir en équilibre au-dessus de l’abîme.” »

C’est ce traumatisme qui est évidemment à l’origine de ses nombreux plagiats :

« “La trace écrite, figée, ressemblait pour moi à la mort, analyse-t-il dans le carnet intime qu’il m’a confié. Ce travail de copiste m’a rassuré et il a porté ses fruits : l’angoisse s’est dissipée.” Le problème est qu’il ne se donne pas la peine de mentionner les références. “Ce n’étaient pas n’importe quels extraits de livres, plaide-t-il devant moi lors d’un troisième rendez-vous. Ces textes m’avaient aidé à vivre. Au fil des années, ils étaient devenus si essentiels pour moi qu’ils s’étaient – sans jeu de mots – ’agrégés’ à mes propres textes.” » J’ai insisté : “Vous voulez dire que vous n’arriviez plus à faire la distinction entre les vôtres et ceux des autres ?” Il a observé quelques secondes de silence avant de répondre par cette histoire : “Il y a longtemps, un de mes amis s’est fait une double fracture tibia péroné. Les médecins lui ont posé une broche métallique et il a appris à vivre avec : cette broche a fini par faire partie de son corps. Un jour, cet ami a pris l’avion. Au portique de l’aéroport, son corps a sifflé. Une première fois. Une deuxième. Il était incapable de savoir pourquoi. À ce moment-là, il s’est souvenu de la broche.” Après un soupir, il a ajouté : “Moi aussi, j’ai fini par siffler. Sans bien comprendre pourquoi au départ. Et quand j’en ai pris conscience, ça partait dans tous les sens.” »

Une fois passé l’émotion et les larmes, une question reste en suspend : les mensonges nombreux et répétés d’une sommité religieuse sont-ils condamnés par le judaïsme ? Olivier Bouchara répond :

« Le mensonge (sheqer) est proscrit dès les Tables de la Loi. Le centre d’études Morasha de Jérusalem, qui s’est penché sur la question de la vérité selon les textes bibliques, observe qu’un passage du livre de l’Exode va plus loin : il ordonne à l’homme de “s’éloigner du mensonge” par principe. Certains sages considèrent toutefois que des entorses à la vérité peuvent être tolérées, notamment pour protéger les autres d’un mal ou préserver sa pudeur et son humilité. »

et

et  !

!