Anthropologie et marxisme : années 1950-70

Anthropologie et marxisme : il s’agit là d’un thème relativement éculé, sur lequel beaucoup de choses ont déjà été écrites, par exemple par Marc Abélès. Aussi j’userai de la liberté que m’ont généreusement laissée les organisateurs du séminaire pour l’aborder d’une autre manière : je voudrais raconter comment mon itinéraire personnel m’a conduit à rencontrer cette question et à essayer de lui apporter une réponse.

En ce qui me concerne, mon adhésion au marxisme en anthropologie – ou plus précisément ma tentative d’utiliser les catégories et les méthodes d’approche du matérialisme historique dans le domaine traditionnel de l’anthropologie, les sociétés dites primitives – est née d’un effort pour assurer la convergence de deux ambitions ou de deux démarches, l’une d’ordre politique, l’autre d’ordre scientifique ou théorique.

« En ce qui me concerne » : je ne parle que pour moi, et je raconte un itinéraire qui est assurément banal, mais qui m’est personnel. Contrairement à une opinion qui est parfois reçue, en particulier à l’étranger, il n’y a jamais eu d’école française de l’anthropologie marxiste. Pour m’en tenir à ma génération, Maurice Godelier ou Claude Meillassoux, Pierre-Philippe Rey et moi-même n’avons jamais formé en aucune manière un groupe. Nous étions profondément divisés – non seulement sur le plan politique – Maurice Godelier appartenant alors au PC, et les autres à diverses variétés du gauchisme, mais aussi en matière de théorie, et nos divergences portaient, non pas sur des points de détail, mais sur l’interprétation de quelques-unes des notions fondamentales du marxisme. S’il m’arrive donc de dire « nous », ce « nous » désignera, non pas les anthropologues marxistes, mais d’autres collectivités dont j’essaierai chemin faisant de préciser l’identité.

En ce qui me concerne encore, la première démarche, chronologiquement parlant, fut de nature politique. Comme beaucoup des adolescents de la bourgeoisie au début des années 1950, j’ai très tôt détesté aussi bien la société dans laquelle j’allais devoir vivre que la classe sociale dont j’étais issu. Ce refus – guidé ou éclairé par certaines lectures comme celle de Malraux, dont on ne soupçonne guère aujourd’hui le rôle et l’influence – ce refus a été mon premier geste politique, mais à l’origine ses mobiles ont été avant tout de caractère affectif : colère devant l’injustice et l’hypocrisie, aspiration à la fraternité du combat commun. Rien là que de très ordinaire. Dans un très bel article intitulé « Le choix des camarades », Ignazio Silone – qui fut l’un des fondateurs du PCI avant de le quitter au début des années 30 – constate qu’au XXe siècle, un engagement politique militant n’est jamais le fruit d’une décision rationnellement réfléchie, ne résulte jamais d’une comparaison lucide et objective entre divers systèmes disponibles : on choisit d’abord avec qui l’on veut vivre et lutter, et contre qui ; on choisit ses camarades, et ses ennemis ; ensuite seulement, l’on s’efforce de fonder ce choix en raison, de lui trouver des justifications théoriques et des motifs raisonnables.

Il en fut ainsi pour moi. Vers l’âge de vingt ans, il me fallut donner corps et consistance à ma révolte adolescente, sur le plan de la pensée comme sur le plan de l’action : faute de quoi, je me serais bien vite rallié aux valeurs et aux coutumes de ma classe d’origine, perspective qui me faisait horreur. En matière de pensée, ce qui s’offrait aux jeunes gens de ce temps, de façon massive et incontournable, c’était le marxisme. Il nous apportait une interprétation globale et massive du monde et de l’histoire dont le réalisme nous séduisait ; il nous assurait que la société présente, produit de l’évolution historique, n’était qu’une étape transitoire et disparaîtrait à son tour ; il nous promettait qu’une autre organisation sociale était possible, fondée sur l’égalité et la fraternité, à condition que les hommes la voulussent et fussent assez forts pour l’imposer. Bref, le marxisme donnait à nos aspirations éthiques la garantie de la science : c’était – et cela avait été depuis ses origines – le secret de son incomparable prestige.

Mais le marxisme des années 1950 était dans un triste état. Ce qui nous était proposé sous cette étiquette, c’était d’abord la « vulgate » répandue par le PCF. Selon celle-ci, l’ouvrage fondamental du marxisme n’était ni Le Capital ni Le Dix huit Brumaire de Marx, c’était L’Anti-Dühring d’Engels. Assurément, nous étions en quête de divorces tranchés d’avec la philosophie bourgeoise, et les attitudes de provocation et de bravade n’avaient rien qui puissent nous effrayer. Cependant, le matérialisme simpliste et réducteur professé à cette date par le PC ne nous satisfaisait pas, car il ne permettait pas d’être ou de paraître intelligents, ce qui est toujours une rude épreuve pour de jeunes intellectuels. Il faut rappeler qu’en 1955, Histoire et Conscience de classe de Lukacs n’était pas encore traduit – la revue n’en commencera la publication, chapitre par chapitre, que l’année suivante – et que l’œuvre de Gramsci, dont il existait en France des morceaux choisis, était bien loin de connaître la popularité qui serait la sienne dix ans plus tard. Le théoricien le plus en vue du PC, c’était Garaudy, piètre brouet pour des appétits aussi aiguisés que les nôtres.

Une autre interprétation du marxisme était cependant en train de se faire jour. Elle prenait appui sur les Manuscrits de 1844 – dont n’était pourtant publiée en français qu’une version non seulement tronquée, mais lourdement fautive – et elle réunissait autour d’elle à la fois des philosophes de grande valeur comme Jean Hyppolite, et des personnages dont les intentions ou les arrière-pensées nous semblaient beaucoup moins claires, comme les Révérends pères jésuites Bigo et Calvez. Sous la plume de ces penseurs, le marxisme devenait une sorte de naturalisme humaniste, qui se rapprochait à bien des égards de l’existentialisme sartrien ; ainsi compris, il se situait certes à un « niveau intellectuel » bien supérieur à celui de la vulgate communiste, mais d’un autre côté, il perdait, si je puis dire, ses angles et ses arêtes ; il se métamorphosait en une sorte de philosophie réconciliée, qu’il était désormais possible de regarder comme une variété parmi d’autres de la pensée bourgeoise. Dès lors, notre volonté de rupture n’y trouvait plus son compte.

En ce qui concerne l’action, je dois donner au préalable une précision qui, apparemment, en surprendra certains : jamais, à aucun moment de ma vie, je n’ai été membre du Parti Communiste ni d’aucune de ses organisations satellites. Je n’en tire ni vanité ni regret ; je me dis parfois qu’une perception plus fine de l’Histoire aurait dû me commander de rallier le PCF en 1950 et de le quitter quelques années plus tard, de manière à pouvoir tirer parti et profit de mes expériences et de mes repentirs. Quoi qu’il en soit, je ne puis me vanter de n’être plus stalinien, puisque je ne l’ai jamais été – sinon peut-être de tempérament, ce qui est une autre affaire… ! Certes, j’ai connu à plusieurs reprises la tentation de l’adhésion ; et la première fois, ce fut pendant ces années 1953-1954 où je commençais à me poser pour mon propre compte la question de Lénine « Que faire ? ». Ce qui me retint alors d’entrer au PCF, j’en ai un souvenir très précis. Pour des raisons qui tiennent à mon histoire familiale, je me suis intéressé très jeune à la vie politique, et en 1948-49 j’avais lu avec attention le compte-rendu du procès Ktavchenko – Lettres Françaises concernant les camps de concentration soviétiques. Curieusement ce n’est pas l’existence de ceux-ci qui m’avait d’abord frappé – leur réalité dans toute son ampleur et son horreur ne m’avait pas paru alors entièrement établie ; ce qui m’avait bouleversé, c’était un témoignage, celui de Marguerite Biber Neumann : épouse du leader communiste allemand Heinz Neumann, elle s’était réfugiée en URSS lors de l’avènement de Hitler. Elle avait été arrêtée en 1937 lors des purges staliniennes, et en 1940, à la suite du pacte germano-soviétique, le NKVD l’avait livrée à la Gestapo, qui l’avait aussitôt déportée à Ravensbrück. Je me sentais incapable de l’affreux courage qui permettait aux militants communistes français d’assumer ou même de justifier de telles pratiques.

À cette époque, il existait déjà des groupes d’extrême gauche et j’avais lu avec émerveillement et passion La Révolution trahie et La Révolution Russe de Trotski ; mais j’étais soucieux d’efficacité ; faute de mieux et sans illusion, je m’inscrivis à la fin de 1955 aux étudiants socialistes alors dirigés par Michel Rocard.

Pour tous ceux d’entre nous qui sont entrés en politique durant cette période, le problème de la décolonisation est aussitôt devenu le souci majeur, sinon exclusif. Avant même le début de la guerre d’Algérie, il y eut la guerre d’Indochine qui n’en finissait pas ; l’arrestation de Bourguiba et les ratissages du Cap Bon en Tunisie ; la déportation du Sultan Mohammed V et le massacre des Carrières Centrales de Casablanca au Maroc ; et la première réunion politique à laquelle j’assistai fut un meeting où Edmond Michelet et Pierre Stibbe parlèrent en faveur de l’amnistie des condamnés politiques malgaches. Puis ce fut le 1er novembre 1954, et le commencement de l’insurrection algérienne. La Résistance française aussi faisait partie de notre mythologie ; or il fut très vite clair que l’armée et la police françaises appliquaient en Algérie les méthodes mêmes qui avaient été celles de la Wehrmacht et de la Gestapo en France. Il faut dire qu’entre 1956 et 1962 la France a donné d’elle-même un visage proprement hideux ; le 17 octobre 1961, j’ai assisté par hasard à certains épisodes de la manifestation algérienne à Paris et de sa répression, et j’ai été témoin ce jour-là d’un déferlement de racisme et de brutalité que je n’oublierai jamais. La manière peu glorieuse dont la guerre d’Algérie s’est terminée, la bouffée de haine qu’a été l’OAS et ce qu’elle a révélé de notre société, tout cela n’était pas de nature à nous réconcilier avec notre pays, et au début des année 1960, j’ai vraiment eu envie de vivre ailleurs, au moins pendant quelque temps.

Or la lutte contre les guerres coloniales m’avait amené à prendre conscience de l’existence et des problèmes du Tiers Monde ; elle m’avait également conduit à rencontrer les étudiants venus de ces pays : algériens, tunisiens, marocains, mais aussi africains et antillais. J’en avais tiré la conviction obscure qu’une partie décisive de l’histoire du monde se jouait là, davantage sans doute que dans nos sociétés engluées dans leur confort matériel et intellectuel : nouvelle raison de partir. A ce départ, l’ethnologie apportait à la fois des motifs, des moyens et des buts, et c’est de cette manière que je l’ai d’abord rencontrée.

Je suis un ethnologue dont la vocation a été relativement tardive ; ce qui l’a suscitée – ici encore, cet aveu surprendra peut-être certains de mes collègues – c’est la lecture de deux livres de Claude Lévi-Strauss, Tristes Tropiques et Les Structures Élémentaires de la Parenté. Tristes Tropiques : l’histoire est banale ; j’ai été attiré moi aussi par l’aventure initiatique que Claude Lévi-Strauss laissait entrevoir et espérer aux futurs anthropologues. En ce qui concerne les Structures Élémentaires, la séduction fut au contraire d’ordre intellectuel. Au cours des années 1957-58, j’ai lu à la fois Le Capital de Marx, la Science des rêves de Freud, et les Structures Élémentaires de la parenté, et j’ai eu le sentiment d’assister à trois entreprises de même nature et à trois performances de même qualité. Dans les trois cas, l’auteur se donnait un petit nombre de termes et de relations fondamentales, et les utilisait pour bâtir un système de transformations ; les diverses formes ou figures observées dans la réalité apparaissaient alors comme autant de variations obtenues à partir d’un thème unique selon des règles explicites. Par ce moyen, dans les trois cas, un ordre intelligible venait se substituer à la confusion et au chaos de l’empirie.

Comme je l’ai indiqué plus haut, j’étais marxiste, marxiste malheureux, mais marxiste quand même, avant d’avoir lu Le Capital ; je n’avais pas la vocation de thérapeute qui accompagne – ou devrait accompagner – inéluctablement celle de l’analyste. En revanche, l’ethnologie ouvrait un champ neuf à ma curiosité. Au total, ma vocation d’ethnologue est née d’un mélange de trois éléments, dont je serais bien en peine de préciser les proportions : le dégoût affectif de la France d’alors, l’intérêt politique pour le Tiers Monde, et l’incomparable rayonnement intellectuel exercé par le structuralisme de Lévi-Strauss.

Du même coup, à la fin des années 50 et au début des années 1960, je me suis retrouvé à la fois marxiste, en ce qui concerne la politique et les sociétés industrielles, et structuraliste en ce qui regarde la théorie et les sociétés dites primitives. Situation inconfortable dont je me suis très vite efforcé de sortir, par un souci de cohérence auquel j’attacherais peut-être moins d’importance aujourd’hui.

J’en suis sorti – j’ai eu du moins l’impression d’en sortir – au moyen d’une prise de conscience de ce qui m’est apparu comme les limites de la pensée structuraliste. J’en citerai trois.

Il m’a semblé en premier lieu que le structuralisme ne nous permettait pas de faire l’économie d’une philosophie, et en l’occurrence d’une philosophie très classique. Claude Lévi-Strauss déclare à plusieurs reprises que les logiques de la réciprocité mises au jour dans le domaine de la parenté, ou bien les montages d’oppositions binaires auxquels on peut d’ordinaire ramener les mythes, trouvaient en dernière instance leur fondement dans le fonctionnement, en quelque sorte biologique, du cerveau humain. Dès lors le structuralisme repose sur une sorte de matérialisme transcendantal, dans lequel la physiologie du cerveau humain joue en quelque façon le rôle du sujet kantien, avec ses formes de l’intuition et ses catégories : elle organise nos représentations et nos pratiques comme celui-ci organisait notre expérience. Je dois avouer que ce kantisme implicite ne me souriait guère.

Il m’a semblé en premier lieu que le structuralisme ne nous permettait pas de faire l’économie d’une philosophie, et en l’occurrence d’une philosophie très classique. Claude Lévi-Strauss déclare à plusieurs reprises que les logiques de la réciprocité mises au jour dans le domaine de la parenté, ou bien les montages d’oppositions binaires auxquels on peut d’ordinaire ramener les mythes, trouvaient en dernière instance leur fondement dans le fonctionnement, en quelque sorte biologique, du cerveau humain. Dès lors le structuralisme repose sur une sorte de matérialisme transcendantal, dans lequel la physiologie du cerveau humain joue en quelque façon le rôle du sujet kantien, avec ses formes de l’intuition et ses catégories : elle organise nos représentations et nos pratiques comme celui-ci organisait notre expérience. Je dois avouer que ce kantisme implicite ne me souriait guère.

![]() En second lieu, après les Structures Élémentaires, et pour mieux les comprendre, j’ai lu quelques uns des grands classiques de la linguistiques structurale, Saussure, Troubetzkoy, Jakobson, Martinet : et j’ai cru apercevoir que si, dans l’oeuvre de Lévi-Strauss, le « modèle linguistique » fonctionnait si bien, c’était d’une certaine façon parce que Lévi-Strauss ramenait la société à ce qui, en elle, était langage. Plus précisément, dans le domaine de la parenté comme dans celui des mythes, Lévi-Strauss s’intéresse principalement aux représentations et aux discours. Dans les Structures Élémentaires, l’objet privilégié de la recherche, ce sont les terminologies et les systèmes de règles. La parenté comme institution sociale, comme principe d’organisation des groupes réels, comme mode de régulation des conduites effectives – avec tout ce que cela peut impliquer d’écarts et de distorsions entre la théorie et la pratique – n’apparaît dans l’ouvrage qu’au second plan. Beaucoup des critiques britanniques du livre l’ont souligné, et Lévi-Strauss ne s’en défend que mollement ou pas du tout, en mettant en avant la notion de modèle et ses exigences. Dans les Mythologiques, de la même manière, c’est en les rapportant les uns aux autres que Lévi-Strauss découvre l’intelligibilité des mythes ; les rapports que les mythes entretiennent avec les sociétés qui les élaborent et les transmettent ne sont examinés que de façon tout à fait occasionnelle. Il est sans doute injuste de prétendre que Lévi-Strauss réduit le social au discours, et de suggérer, comme il m’est arrivé de le faire, que le titre de son grand livre de 1949 devrait être, non pas Les Structures Élémentaires de la Parenté, mais Les Structures Élémentaires du discours de la Parenté ; aujourd’hui encore, cependant, je tiens que Lévi-Strauss ne s’intéresse à la pratique que dans la mesure où elle peut être pensée comme la transposition d’un discours et l’application d’une règle : par exemple, la conclusion d’un mariage ou la célébration d’un rituel. Disons plutôt – pour rester fidèle au paradigme linguistique – que Lévi-Strauss ne peut concevoir la pratique que sur le modèle de la parole par opposition à la langue : un choix parmi des possibilités déjà données et connues, qui, en tout état de cause, sont pour le chercheur le seul objet qui importe.

En second lieu, après les Structures Élémentaires, et pour mieux les comprendre, j’ai lu quelques uns des grands classiques de la linguistiques structurale, Saussure, Troubetzkoy, Jakobson, Martinet : et j’ai cru apercevoir que si, dans l’oeuvre de Lévi-Strauss, le « modèle linguistique » fonctionnait si bien, c’était d’une certaine façon parce que Lévi-Strauss ramenait la société à ce qui, en elle, était langage. Plus précisément, dans le domaine de la parenté comme dans celui des mythes, Lévi-Strauss s’intéresse principalement aux représentations et aux discours. Dans les Structures Élémentaires, l’objet privilégié de la recherche, ce sont les terminologies et les systèmes de règles. La parenté comme institution sociale, comme principe d’organisation des groupes réels, comme mode de régulation des conduites effectives – avec tout ce que cela peut impliquer d’écarts et de distorsions entre la théorie et la pratique – n’apparaît dans l’ouvrage qu’au second plan. Beaucoup des critiques britanniques du livre l’ont souligné, et Lévi-Strauss ne s’en défend que mollement ou pas du tout, en mettant en avant la notion de modèle et ses exigences. Dans les Mythologiques, de la même manière, c’est en les rapportant les uns aux autres que Lévi-Strauss découvre l’intelligibilité des mythes ; les rapports que les mythes entretiennent avec les sociétés qui les élaborent et les transmettent ne sont examinés que de façon tout à fait occasionnelle. Il est sans doute injuste de prétendre que Lévi-Strauss réduit le social au discours, et de suggérer, comme il m’est arrivé de le faire, que le titre de son grand livre de 1949 devrait être, non pas Les Structures Élémentaires de la Parenté, mais Les Structures Élémentaires du discours de la Parenté ; aujourd’hui encore, cependant, je tiens que Lévi-Strauss ne s’intéresse à la pratique que dans la mesure où elle peut être pensée comme la transposition d’un discours et l’application d’une règle : par exemple, la conclusion d’un mariage ou la célébration d’un rituel. Disons plutôt – pour rester fidèle au paradigme linguistique – que Lévi-Strauss ne peut concevoir la pratique que sur le modèle de la parole par opposition à la langue : un choix parmi des possibilités déjà données et connues, qui, en tout état de cause, sont pour le chercheur le seul objet qui importe.

![]() Chacun se souvient du texte fameux où Lévi-Strauss définit la société comme la combinaison de trois systèmes d’échange et de réciprocité : échange des mots, échange des biens, échange des femmes ; autrement dit, le langage et l’ensemble des messages qui circulent à travers lui ; les biens matériels et les transactions dont ils sont l’objet, enfin, les systèmes de parenté et d’alliance. Il est immédiatement clair que deux domaines essentiels de l’activité sociale tombent en dehors de ce tableau ; en premier lieu, la production matérielle, puisque l’économie n’y est représentée que par l’échange des biens ; en second lieu, l’ensemble des phénomènes de pouvoir, puisque, d’une certaine façon par définition, ils sont marqués par la dissymétrie et l’inégalité, autrement dit par la non-réciprocité. La production d’un côté, et de l’autre le pouvoir, ou si l’on préfère, la politique : tels sont les deux « points aveugles » du structuralisme ; or ce sont précisément aussi les deux points par lesquels, s’il faut en croire Marx, le changement et l’histoire font irruption dans la vie sociale.

Chacun se souvient du texte fameux où Lévi-Strauss définit la société comme la combinaison de trois systèmes d’échange et de réciprocité : échange des mots, échange des biens, échange des femmes ; autrement dit, le langage et l’ensemble des messages qui circulent à travers lui ; les biens matériels et les transactions dont ils sont l’objet, enfin, les systèmes de parenté et d’alliance. Il est immédiatement clair que deux domaines essentiels de l’activité sociale tombent en dehors de ce tableau ; en premier lieu, la production matérielle, puisque l’économie n’y est représentée que par l’échange des biens ; en second lieu, l’ensemble des phénomènes de pouvoir, puisque, d’une certaine façon par définition, ils sont marqués par la dissymétrie et l’inégalité, autrement dit par la non-réciprocité. La production d’un côté, et de l’autre le pouvoir, ou si l’on préfère, la politique : tels sont les deux « points aveugles » du structuralisme ; or ce sont précisément aussi les deux points par lesquels, s’il faut en croire Marx, le changement et l’histoire font irruption dans la vie sociale.

J’en vins à conclure qu’il fallait ramener le structuralisme à ce qui était proprement son objet : l’examen des discours et des représentations. Dans la mesure où, pour recourir au vocabulaire rituel du marxisme, j’étais un ferme partisan de l’autonomie des superstructures, j’étais parfaitement prêt à poser que la parenté et les mythes formaient des champs spécifiques, fonctionnant, à un premier niveau d’analyse, selon des lois qui leur étaient particulières, et j’étais tout disposé à reconnaître au structuralisme le mérite d’avoir mis ces lois au jour. Bref, le structuralisme me paraissait légitime en tant qu’entreprise sectorielle. Mais dans le même temps, c’était au marxisme que je demandais un système d’interprétation globale. C’était également lui qui m’expliquait comment la causalité de l’ensemble se combinait avec les lois propres à chaque domaine pour produire la réalité concrète, donnée à notre observation.

Une fois cette hiérarchie instituée, on pouvait aller plus loin. Après tout, dans des régions certes circonscrites du réel, le structuralisme avait remporté des succès dont le marxisme – mis à part Le Capital de Marx – ne pouvait guère pour sa part se flatter. N’était-il pas alors possible d’utiliser l’expérience, l’esprit et les méthodes du structuralisme pour progresser dans les domaines que le marxisme s’était toujours jusqu’à présent montré incapable de maîtriser ? Inversement, ne pourrait-on trouver dans la pensée marxiste les ressources qui permettraient de dynamiser l’appareil structuraliste, de le mettre en mouvement, et donc de le rendre capable d’affronter aussi bien les rapports de production que la vie politique ?

Je commence par cette seconde préoccupation, car là, les choses sont simples : aussitôt qu’elle a surgi, la solution est apparue ; et de même que la misère se jette sur le pauvre monde, je me suis précipité sur la notion de contradiction, et j’ai mis de la contradiction partout. C’est en ce point que j’ai rencontré les livres et l’enseignement de Georges Balandier, et à travers eux, de l’École Anglaise de Manchester, en particulier Max Gluckman. Par l’attention qu’il portait aux idées d’antagonisme, de désordre, de troubles, de conflit, Georges Balandier ruinait l’idée de société froide, chère à Claude Lévi-Strauss, qui m’avait toujours paru suspecte. En même temps, il proposait une ethnologie des sociétés exotiques contemporaines de la situation coloniale qu’elles subissaient, de leurs protestations et de leurs révoltes. Du même coup, je découvrais un lien possible entre, d’un côté ma vocation d’ethnologue les et mes préoccupations théoriques, et, de l’autre, mon engagement politique et ma volonté militante.

L’influence considérable que Georges Balandier a exercée sur moi n’a pas été principalement d’ordre théorique : après tout, les idées d’antagonisme, de contradiction et de conflit étaient disponibles dans la pensée marxiste, et c’est là, au moins pour une part, que Georges Balandier lui-même avait été les chercher. Mais l’apport de Georges Balandier m’a permis d’entrevoir pour la première fois ce que pourrait être une anthropologie réconciliée avec le marxisme, et par conséquent une cohérence restaurée entre ma future profession et mon projet de militant.

Mais je voulais aussi tirer parti des acquis du structuralisme au profit du marxisme, et c’est alors que j’ai rencontré, non pas Althusser que je connaissais depuis plusieurs années, mais ses premiers articles, ceux qui seront ensuite réunis dans Pour Marx.

Parmi les textes publiés à cette époque par Althusser et ses camarades, trois ont joué pour moi un rôle particulièrement important dans la perspective qui est aujourd’hui la nôtre, celle des rapports entre marxisme et anthropologie. Les deux premiers sont d’Althusser lui-même ; il s’agit de Contradiction et surdétermination et de Sur la dialectique matérialiste ; très sommairement, Althusser y déclare que le marxisme se trouve toujours en présence d’une totalité complexe déjà-là, déjà donnée, et que cette totalité est toujours pourvue d’une structure à dominante. Dans la notion de totalité complexe déjà donnée, j’ai vu la confirmation et la ratification théorique des pressentiments qui avaient été les miens quant à la légitimité régionale du structuralisme. Parler de la totalité complexe déjà donnée, c’est dire en effet que la diversité des secteurs et des étages du social est toujours déjà là et que chacun de ces secteurs et de ces étages est régi par des lois autonomes et spécifiques. Ces lois, il faut chaque fois les découvrir par une enquête directe ; on ne saurait les déduire d’une autre zone ou d’un autre niveau du social. En d’autres termes, le marxisme n’est pas une métaphysique ; il ne se pose pas de problèmes d’origine ; il n’affirme pas que l’infrastructure « engendre » la superstructure, ou que l’on peut « tirer » le politique ou l’idéologique de l’économique. Il établit au contraire que chaque sphère du réel se présente comme une singularité irréductible : il est donc nécessaire de l’étudier en elle-même et pour elle-même, en respectant sa particularité.

La question que soulève le marxisme est alors celle des relations que les différentes sphères entretiennent entre elles. En d’autres termes, ce qu’il faut penser, c’est à la fois l’action réciproque des parties du tout social, et la causalité exercée par le tout sur les parties. Si l’on admet que l’économie, la politique, la religion, ne sont pas des réalités indépendantes qui évoluent chacune pour son propre compte dans l’ignorance du destin des autres, alors on ne peut pas se contenter de la réponse empiriste classique selon laquelle « tout agit sur tout et inversement ». Sur ce point, Althusser avance que la structure du tout est « à dominante » : cela signifie que dans chaque type de société, une sphère de la vie sociale – qui peut être aussi bien la politique que la religion ou l’économie – domine les autres. Il s’agit chaque fois de la sphère dans laquelle se joue la reproduction de la totalité sociale considérée. Quant à la détermination en dernière instance par l’économie, Althusser la conserve sous une forme tout à fait modifiée : l’économie est déterminante en ce que c’est elle qui décide de l’identité de la sphère dominante.

Ce qu’Althusser m’apportait ainsi, c’était la légitimation du réalisme. Le matérialisme réducteur de la vulgate communiste se trouvait mis à mal, et le marxisme devenait une théorie du social et une méthode d’analyse dont la complexité et la souplesse s’adaptaient parfaitement, à mes yeux, aux exigences de la recherche.

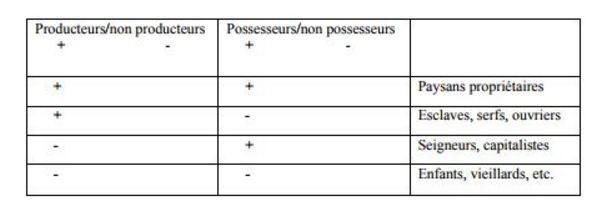

Quant à Étienne Balibar, sa contribution portait sur les concepts fondamentaux du matérialisme historique. On se rappelle l’inventaire qu’il en proposait. Il distinguait d’abord deux relations fondamentales : la relation d’appropriation réelle, et la relation de possession. La première correspond très grossièrement au travail, c’est-à-dire aux activités à travers lesquelles les hommes s’emparent de la nature pour la soumettre à leurs besoins. La seconde désigne le contrôle que les hommes exercent sur leurs moyens de production, terre, outils, machines, savoirs techniques, etc., contrôle dont la propriété n’est qu’une forme parmi d’autres. Ces deux relations lient les hommes aux choses et les hommes entre eux. Du côté des hommes, nous avons des producteurs et des nonproducteurs, des gens qui possèdent les moyens de production et d’autres qui ne les possèdent pas, en sorte que l’on aboutit à un tableau à quatre classes :

Bien entendu, le dispositif est infiniment plus compliqué, pour deux raisons : en premier lieu, les relations d’appropriation réelle et de possession peuvent aussi unir les hommes entre eux ; un maître peut ou non diriger le travail de ses subordonnés ; par ailleurs, un possesseur d’homme n’est autre qu’un propriétaire d’esclaves. En outre, du côté des moyens de production, il faut aussi distinguer l’objet de travail – la terre et les matières premières – et les moyens de travail – les outils – les uns et les autres peuvent en effet relever de possesseurs différents.

Si j’ai accueilli avec autant d’enthousiasme l’analyse d’Étienne Balibar, c’est parce qu’elle m’apportait, me semble-t-il, la possibilité de renouveler dans le domaine des rapports de production l’opération que Lévi-Strauss avait si bien réussie pour les systèmes de parenté. Comme l’a écrit plus tard Françoise Héritier, ce qui caractérise le structuralisme et de façon plus globale l’ethnologie de la parenté, c’est une extraordinaire économie de moyens ; pour écrire Les structures Élémentaires de la Parenté, et plus généralement pour étudier la parenté, l’ethnologue a besoin de se donner deux sexes, et trois relations : la filiation, l’alliance, la relation frère/sœur ; aussitôt qu’il fait jouer ce dispositif dans le temps, il obtient la distinction des générations, et la relation de séniorité à l’intérieur d’une génération. Or avec cet arsenal extrêmement réduit, en combinant tous ses éléments de toutes les façons imaginables, Lévi-Strauss et ses successeurs parviennent, non seulement à saisir l’infinie multiplicité et l’infinie variété des systèmes de parenté existants, mais aussi à en imaginer de nouveaux.

Dans le domaine des rapports de production, l’article d’Étienne Balibar plaçait à notre disposition une « boite à outils » d’une importance à peu près similaire : à nous de nous mettre au travail pour obtenir des résultats comparables à ceux de Lévi-Strauss.

Dans mon livre de 1969, Le marxisme devant les sociétés “primitives“, je m’étais proposé une tâche très modeste et très simple : montrer que les concepts fondamentaux énumérés par Étienne Balibar pouvaient être utilisés dans nos enquêtes ; indiquer comment il convenait de les appliquer ; signaler ce qu’il fallait regarder sur le terrain pour être en mesure de les mettre en œuvre. Dans mon esprit, il n’était que le prélude d’un livre beaucoup plus ambitieux qui aurait pu s’appeler « Les structures élémentaires de la production ». M’appuyant sur les catégories d’Étienne, j’aurais analysé successivement le ou les modes de production des bandes de chasseurs-collecteurs ; celui ou ceux des sociétés lignagères, les différentes variantes de l’esclavage et du servage. À l’époque, j’avais réuni à cette fin une masse considérable de matériaux, mais le livre n’a jamais été écrit : la vie a tourné autrement ; d’une certaine manière, c’est Robert Fossaert (cf. Les différentes formes de La Société) qui a accompli, mieux que je ne l’aurais fait, la tâche que je m’étais proposée. Le silence qui a entouré son œuvre, y compris dans les cercles marxistes, est l’une des injustices les plus éclatantes de notre vie intellectuelle.

Quant à mon livre de 1969, il a été l’objet de toutes sortes de critiques, les une fondées, les autres moins ; je m’en suis expliqué dans un article publié en 1977 par Dialectiques et je n’y reviendrai pas. Il a aussi été victime d’un certain nombre d’applications ou d’imitations, certes bien intentionnées, mais qui, en règle générale, m’ont fait beaucoup plus souffrir que mes critiques. Au début des années 1970, le débat s’est à mon sens enlisé sur des questions relativement secondaires ou sur des problèmes de terminologie : l’existence ou l’inexistence des classes, etc. Il m’est alors apparu que notre recherche ne progresserait plus si nous nous contentions de ressasser pour la centième fois les mêmes cas, de relire par exemple encore et encore les Guro de Claude Meillassoux. Il fallait donc élargir notre champ d’expérience, repartir sur le terrain et rapporter de nouveaux matériaux. Il m’a semblé aussi que pour démontrer la fécondité des concepts du matérialisme historique, la seule méthode probante serait de les employer à l’analyse concrète d’une société concrète, considérée dans l’ensemble de ses dimensions et de son développement historique. C’est dans cet esprit que je me suis entièrement consacré à mon travail sur le royaume abron (Côte d’Ivoire - Ghana). Ces concepts ont joué un rôle fondamental dans son élaboration.

J’ai dressé ailleurs un bilan plus global de l’anthropologie marxiste française et je n’y reviendrai pas ici de façon détaillée. Je dirai simplement que je l’estime médiocre. Notre intervention a sensiblement transformé les concepts et les approches utilisés par l’anthropologie économique ; en particulier, elle a permis, me semble-t-il, de dépasser définitivement le vieil antagonisme qui opposait jadis les substantivistes (Polanyi) et les formalistes (Leclair, Schneider) ; mais elle ne s’est guère fait sentir au-delà et l’anthropologie dans son ensemble n’en a été que très faiblement affectée. Dans le domaine de l’histoire, nous avons contribué parmi d’autres à rendre caduque l’idée de sociétés froides, imperméables au changement et au devenir. En ce qui regarde plus particulièrement ma spécialité, l’histoire de l’Afrique, nous avons mis en évidence le rôle joué dans l’Afrique précoloniale par un mode de production esclavagiste dont la plupart des spécialistes avaient nié jusqu’en 1970, non seulement l’importance, mais bien l’existence. Bref, quelques succès localisés, mais sur le fond d’un échec global, particulièrement évident sitôt que l’on compare les résultats aux ambitions et aux projets.

Pourquoi cet échec ? Il tient pour une part aux anthropologues marxistes eux-mêmes ; à certains égards, nous avons connu la plus honteuse des défaites, celle que subissent les armées qui refusent de livrer bataille et d’aller au combat. Les instruments d’analyse que le marxisme nous proposait n’ont pas failli : nous ne les avons pas mis à l’épreuve. Notre tentative n’avait de sens – et de chance d’aboutir – que si nous appliquions avec rigueur et précision les catégories dont nous disposions. Un rapport de production, c’est une combinaison spécifique de producteurs, de non-producteurs et de moyens de production, selon la double relation de l’appropriation réelle et de la possession. Un mode de production, c’est un rapport de production fondamental, associé à l’ensemble des conditions de sa production. Une formation sociale, c’est la combinaison de plusieurs modes de production dont l’un asservit les autres aux exigences de sa propre reproduction. Telles sont les définitions dont nous devions partir pour « reconstruire de proche en proche par la pensée » le social concret donné à notre observation. Au lieu de cela, qu’avons-nous vu ? Sous le nom de « mode de production », on a rassemblé quelques uns des traits généraux qui caractérisent une « économie » ; ainsi entendu, le concept a perdu l’essentiel de sa valeur opératoire ; il a sans doute permis la description et le classement, mais il est devenu inutilisable pour l’analyse. De même, la « formation sociale » n’a été qu’un autre mot pour désigner la société. Enfin, sous le couvert de l’idée de « reproduction », on a vu se réintroduire dans l’anthropologie marxiste tout le vieil arsenal des thèses et des schémas fonctionnalistes ; la reproduction a été posée comme une cause finale expliquant les institutions et les comportements : on a oublié que ce qui se reproduit, c’est toujours en dernier ressort une contradiction.

De ces carences ou de ces faiblesses, nous – les anthropologues se réclamant du marxisme – sommes assurément seuls responsables. Mais l’anthropologie marxiste a aussi été victime de ce qu’il est convenu d’appeler la crise du marxisme. Entendons-nous bien : si par « crise du marxisme », on entend qu’à partir de 1975 le marxisme aurait soudain laissé apercevoir des tares ou des vices passés jusqu’alors inaperçus, cette prétendue crise est pure et simple mystification. Les difficultés et les limites de la pensée marxiste – notamment en ce qui concerne l’analyse du politique – ont été repérées et discutées depuis des décennies, aussi bien à l’extérieur du mouvement ouvrier qu’en son sein ; et en ce domaine, aucun pas décisif n’a été franchi en 1975. Quant au rôle attribué à l’œuvre de Soljenitsyne et à la « découverte » du Goulag, je m’en tiendrai à deux remarques : Soljenitsyne n’a révélé l’existence du Goulag qu’à ceux qui, avant lui, avaient choisi contre toute évidence l’aveuglement volontaire ; en outre, entre la pensée de Marx et le Goulag, il n’y a, selon moi, ni plus ni moins de rapports qu’entre l’Évangile du Christ et les bûchers de l’Inquisition.

Ce qui s’est produit en 1975, ce n’est donc pas une crise du marxisme, c’est une crise des marxistes. Pour des raisons variées – parmi lesquelles les considérations de caractère théorique ou scientifique n’ont à mon avis tenu qu’une place de second rang – la plupart des intellectuels français qui faisaient alors profession de marxisme ont renoncé à leurs convictions premières et se sont ralliés à l’une ou l’autre des doctrines offertes à cette époque sur le marché des idées. Du même coup, la réflexion et le débat marxistes se sont étiolés, faute, si j’ose dire, de combattants, et l’anthropologie marxiste a subi de plein fouet les conséquence de ce tarissement.

En effet, il en va de l’anthropologie marxiste comme de l’anthropologie en général. À mon sens, notre discipline est incapable – et a toujours été incapable – de produire ses propres catégories et ses propres modes de raisonnement et de démonstration ; elle est obligée de les emprunter à d’autres sciences plus ou moins voisines. Au XIXe siècle, elle a emprunté ses modèles à la biologie et regardé la société comme un organisme ; au XXe siècle, le structuralisme s’est adressé à la linguistique ; de nos jours, certains se tournent vers la topologie, d’autres vers la théorie des catastrophes ; bref, une anthropologie qui serait contrainte de s’isoler et de se refermer sur elle-même serait à très brève échéance condamnée à mort. C’est ce qui est arrivé à l’anthropologie marxiste : à partir du moment où la recherche marxiste en général dépérissait, l’anthropologie marxiste qui en recevait son inspiration ne pouvait à son tour que décliner.

Si l’on accepte l’analyse qui précède, on peut alors avancer sans risques excessifs une prédiction sur l’histoire future des rapports entre l’anthropologie et le marxisme. En France aujourd’hui, le marxisme est semblable à un palais abandonné par ses habitants : il est désert mais intact, et l’on peut prévoir qu’il ne restera pas indéfiniment inoccupé ; un jour viendra – plus proche peut-être qu’il ne semble – où seront redécouvertes la puissance analytique et la vertu critique de la pensée marxiste. Il en ira de même en ce qui concerne l’anthropologie : si l’on m’accorde qu’elle est obligée d’importer du dehors l’essentiel de ses concepts et de ses démarches, alors les gisements d’idées disponibles ne sont pas si nombreux, et elle ne pourra pas s’offrir le luxe de laisser longtemps inexploité le filon marxiste. Ce jour-là, notre tentative sera reprise, et il apparaîtra peut-être qu’en dépit des apparences notre effort à nous n’a pas été absolument vain.

et

et  !

!