Pierre Gripari ne fait pas dans la dentelle, ni pour les enfants ni pour les adultes. C’est ce côté infréquentable qui lui a valu d’être battu froid par les colporteurs de petites morales bigotes qui hantent les marchés culturels contemporains. Dans sa quête sans relâche de véridicité, comme Céline, il n’hésite pas à aborder les sujets intouchables sans mâcher ses mots.

Grand pourfendeur de bigoterie et de tromperie métaphysique, il retrace la source des pieux mensonges qui encombrent notre fin de civilisation : le judéo-christianisme, et le judaïsme en tant que tel, qui inspirent peu ou prou toutes les cabales des dévots modernes, tout comme leurs dérivés laïques (communisme, nazisme, démocratie...) ou leurs rivaux monothéistes (les diverses branches de l’islam et leurs dérivés).

Au détour de quelques contes, ou franchement, à travers plusieurs de ses essais et entretiens, on découvre le fond de sa pensée qui rejoint sur ce point celle de Nietzsche entre autres : l’irruption du judéo-christianisme, et en particulier de la pensée judaïque dans l’aire culturelle européenne est la matrice des principales bigoteries politiques, idéologiques ou religieuses dont nous subissons encore les conséquences.

Précisons tout de suite que la pensée de Gripari est nuancée : les juifs n’ont pas inventé la bigoterie dont les Grecs antiques comme les Hindous d’aujourd’hui ne sont pas exempts. Dans une lettre qu’il m’écrivit le 21 janvier 1985, juste après avoir lu les quelques reproches que je lui faisais dans ma thèse sur le paganisme dans la pensée française [1], notamment au sujet de sa méconnaissance apparente des immenses travaux de Georges Dumézil sur l’idéologie tripartie des Indo-européens, il précise :

« Mes positions sont en effet, sur bien des points, celle du GRECE : Nietzsche, l’Europe, le paganisme. Mais je me fiche un peu, au fond des « trois fonctions » du père Dumézil, et je me sens beaucoup plus attiré par l’islam sunnite (arabe) que par le chiisme (iranien), par l’épopée de Gilgamesh que par Evola, par les romans chinois (Si-Yeou-ki) et par le taoïsme que par la bigoterie hindouiste, pourtant plus proche de nous... En un mot, je suis Européen, mais pas « aryen » à tout crin...

Par ailleurs, j’admets aussi dans la culture européenne la littérature yiddisch, la géorgienne et la hongroise. Enfin, je me sens écrivain avant tout, et à ce titre j’aime à la folie des tas de gens qui ne pensent pas comme moi ni comme nous : Balzac, Victor Hugo, Barbey d’Aurevilly, d’autres encore. »

Dans un autre courrier (30 avril 1988), il revient sur cette nuance si importante pour lui :

« Le paganisme, hélas, n’exclut pas la bigoterie, et Julien est un bigot ! D’autre part, comme Jean Cau l’a fort bien remarqué, le Christ aussi est un dieu solaire, agraire, etc... transformé en Sauveur, exactement comme Tammouz, Adonis, Perséphone ou le Dionysos des mystères – sans oublier Osiris ! St Paul est un païen ! »

Bien entendu, ces jugements, subjectifs sans pour autant être dénués de vérité, appellent des commentaires, voire des objections. Nous ne les reproduisons que pour souligner la démarche intellectuelle toute en nuances d’un auteur que certains qualifient d’extrémiste, voire d’antisémite (P.-A. Taguieff).

La question juive

« Il est Dieu ? Eh bien, et moi ? Je suis pas un dieu peut-être ? Certainement, je le suis, et depuis plus longtemps que lui ! Avant que notre ciel ne soit envahi par tous ces Juifs... Mais, Père Noël, vous êtes antisémite ! s’écrie le reporter horrifié ; Ben oui, je suis antichrétien ! (...) Est-ce qu’un chrétien est autre chose qu’un Juif hérétique ? » [2]

Ces propos désabusés du Père Noël écœuré de se voir évincé du ciel par Jésus et son clan « juif » illustrent la position de l’auteur sur la question juive. Autrement dit, il n’a rien contre les juifs en tant que tels, contre leurs particularités ethniques (ou leur diversité, plutôt, car pour la plupart des ethnologues, il est abusif de parler d’un peuple juif ), leur religion, leur mentalité monothéiste... Son reproche s’adresse au fait qu’ils aient envahi « notre ciel », qu’ils l’aient peuplé des créatures de leur type et en aient chassé les nôtres, ravalées au rang d’idoles et de superstitions.

Le juif n’est jamais mis en cause comme tel, en tant qu’être humain de tel ou tel terroir, ou de nulle part, de la diaspora, de l’exil comme tous ces peuples qui ont été contraints par un sort contraire, une histoire malheureuse, à quitter leur patrie, à subir le joug de conquérants, à subir viols, déprédations, massacres...

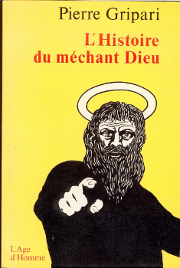

La seule mise en cause des juifs et du judaïsme par Gripari concerne leur racisme, et son antisémitisme, parfois avoué comme tel car il n’avait peur de rien, sans toutefois donner à ce mot la signification de ses calomniateurs (comme P.-A. Taguieff), est dicté par un antiracisme authentique. Les quelques citations ci-dessous, en plus de celles que nous avons citées auparavant à propos du Méchant Dieu, ne laissent planer aucun doute à ce sujet :

« L’antisémitisme n’est pas un " crime gratuit ", résultat de la névrose d’un seul homme ni même d’un seul peuple. En fait, la Bible en fait foi, il est aussi vieux que la loi juive elle-même : c’est un contre-racisme, un réflexe de colonisé. » […]

« Si j’écrivais l’histoire, je ferais de la grande épopée de 1939-1945 quelque chose comme une révolution vaincue – ce qu’est la Commune de Paris pour les marxistes : une tentative maladroite, discutable, mais pleine de promesses… Hitler, dirais-je, commit encore l’erreur de raisonner comme un juif religieux et comme un jacobin allemand, mais ses adversaires, en fin de compte, étaient bien les nôtres, à savoir : la haute finance anglo-saxonne et la bureaucratie bolchevique. Et la Résistance était bien une cinquième colonne au service de l’ennemi, chargée de provoquer, en s’appuyant sur les éléments les plus réactionnaires, les plus nationalistes, l’escalade des atrocités. » [3]

« La Torah est raciste. […] Il y a un livre, un seul, qui prêche le génocide. Ce livre, ce n’est pas Mein Kampf, c’est l’Ancien Testament. […] (c’est) le premier manifeste écrit d’un racisme […] intellectualisé. »

« L’Europe survivra grâce à l’antiracisme, lequel lui permettra de s’unir, de s’allier aux Arabes, pendant que le judaïsme, lui, mourra, non parce qu’il est raciste, mais, plus précisément, parce qu’il est LE racisme. » [4]

Avec cette dernière phrase, Pierre Gripari ne voulait certainement pas dire que le judaïsme plurimillénaire était en voie d’extinction, mais que ses aspects racistes, notamment ceux qu’exacerbe le sionisme contemporain, le conduisent dans l’impasse de conflits qu’il aura de plus en plus de mal à surmonter. Bon nombre de juifs non- ou anti-sionistes ne renieraient pas une telle proposition.

De la même manière, l’antiracisme dans lequel il voit la condition de survie de l’Europe n’a rien à voir avec l’idéologie antiraciste que Renaud Camus qualifie, dans un récent essai portant ce titre, de « communisme du XXIe siècle [5] » et qui est précisément LE racisme en habit des droits de l’homme. Au contraire, le droit à la différence, individuelle et collective, qu’il approuvait, ne peut s’identifier au devoir d’exclusion des doctrines racistes, qu’il exécrait, dont la source idéologique remonte, si l’on s’en tient aux textes, au monothéisme judaïque.

Cette confrontation avec l’intolérance monothéiste et ses dérivés politiques qu’il impute au rameau judaïque (ou judaïsant) du christianisme, comme beaucoup d’auteurs, de Voltaire à Marcel Pagnol en passant par Nietzsche, traverse toute l’œuvre pour adultes de Gripari. Plusieurs essais y font d’amples références, mais aussi plusieurs romans comme La vie, la mort et la résurrection de Socrate-Marie Gripotard (1968), Patrouille du conte (1983) ou Le canon (1986), ainsi que sa dramaturgie, notamment plusieurs de ses Pièces mystiques et de ses Pièces poétiques. À ceux qui lui reprochent une sorte d’obsession à propos de la question juive, il répond :

« Ce que je dis des juifs n’est pas autre chose que ce qu’ils disent et pensent d’eux-mêmes. Je regrette beaucoup, mais les textes sont là, il suffit de savoir lire. On ne lit pas assez la Bible. » [6]

« Le racisme hébreu est infiniment plus ancien que l’antisémitisme. Les Juifs n’ont pas commencé à pratiquer le racisme, car cela, tous les peuples l’ont fait,mais à le codifier, à le transformer en idéologie. » [7]

En fait, pour lui, le problème juif, celui que pose leur façon propre de se distinguer du commun des mortels, « n’est pas plus important que le problème franc-maçon, témoin de Jéhovah ou pédéraste... Seulement les juifs l’ont tellement gonflé que c’est devenu maintenant l’obsession de notre époque. Il y a une caste juive, une censure juive, une police idéologique juive, et pas seulement en Palestine occupée ! » [8]

En réponse à Alain Paucard qui lui demande s’il ne croit pas que ça va se terminer comme le problème janséniste, que tout le monde va laisser tomber, il approuve :

« Ça ne peut se terminer que comme ça. C’est la bonne solution, celle dont personne ne veut, ni les juifs, ni les antisémites, mais c’est la seule possible. Alors il y faudra du temps. Un jour, ils cesseront enfin de croire qu’ils sont juifs, nous cesserons, nous aussi, de croire qu’ils sont juifs, pas plus juifs en tout cas que les Palestiniens, les Grecs, les Espagnols, bref tout le monde... Et tout ça se laissera oublier. Mais pour l’instant, ils sont en pleine paranoïa raciste, ils sont dingues ! Mille fois plus qu’en 1946, juste après la guerre ! » [9]

Aujourd’hui, un quart de siècle après ce constat, rien hélas, n’a changé. Gripari, Paucard et tous ceux qui sont d’accord avec eux, donc à peu près tout le monde à l’exception des juifs sionistes et de leurs frères-ennemis antisémites, n’auraient pas une seule virgule à reprendre d’un tel constat, et ils ne pourraient que souhaiter la solution finale la plus heureuse pour tous à cette question qui déchire l’Occident depuis si longtemps : la fin de la guerre faute de combattants car les juifs cesseraient enfin de se prendre pour des juifs, sauf peut-être, pour quelques-uns d’entre eux, au point de vue strictement religieux, comme d’autres sont bouddhistes, orthodoxes ou catholiques. On mesure l’importance d’une telle révolution, si elle se produisait, au fait que la question juive, par le biais du judéo-christianisme et de ses succédanés politiques que sont l’antisémitisme, le communisme, le nazisme (qui n’est qu’un exemple notoire dans la longue liste des nationalismes de droit divin), et, last but not least, le libéralisme, est chevillée au corps historique de l’Occident. La fin de cette identification au peuple élu, par l’assimilation, puis par la rivalité (chrétienne), suivie de son rejet par la haine (messianismes chrétiens et post-chrétiens), signifie tout bonnement la fin, tant attendue depuis Spengler, de l’Occident, partant la libération spirituelle des peuples occidentalisés (judéo-christiannisés), y compris des Européens.

Ce que le petit monde des gens de lettres ne pardonne pas à Pierre Gripari, c’est sa lucidité et sa liberté de ton à ce sujet. Certes, l’antisémitisme est une imbécillité, juge-t-il, « mais cette imbécillité n’est elle-même que l’image renversée de l’imbécillité juive. Elle la suppose, elle la complète, elle est conditionnée par elle. Tant qu’il y aura des gens pour se dire juifs, il y aura des antisémites. Ce sont là deux faces de la même fausse monnaie. Le racisme hitlérien n’est lui-même qu’une espèce de néo-judaïsme, repensé au bénéfice du peuple allemand... Un antisémite, c’est un juif à rebours. » [10]

Jean-Charles Angrand commente : « C’est ce langage sans détour, ce langage satirique et glacé, qui débusque les faux-semblants des lieux communs qui a été rudement reproché à l’auteur. On ne se permet plus de parler comme cela, en cette ère consensuelle. Bien sûr, parfois Gripari est injuste, mais il l’est comme peut l’être un polémiste ou un caricaturiste : cela fait partie de son talent. » [11]

Pierre Gripari a accepté dès le début de sa carrière d’écrivain anticonformiste, d’assumer, comme ses aînés et ses modèles, Céline et Marcel Aymé, la posture de l’infréquentable avec tout ce que cela implique : l’isolement, la solitude, la calomnie... Comme il le reconnaît lui-même, il s’est installé confortablement dans l’atmosphère de polémique que sa franchise et son attachement à la vérité lui ont valu en aggravant son cas :

« Lorsqu’on est en butte à certaines attaques, débitées sur un certain ton, faisant appel à certains ressorts, la seule ressource est d’aggraver son cas, d’affermir sa position, d’en rajouter s’il en faut. On ne discute pas avec la bigoterie, la bassesse ou la démagogie. On ne les réfute pas, car ce sont des comportements de masse, des comportements instinctifs, et les instincts sont à l’épreuve des arguments. On ne les traite pas non plus par le mépris, l’indignation ou le scandale, car les idéologues, les foules, les églises, les sectes ont un moral d’acier, une bonne conscience presque pathologique, un état de grâce pour tout dire, égal à leur sottise. Tout ce que peut faire, en face de telles puissances, le pauvre honnête homme, c’est, je le répète, s’enfermer dans sa petite idée, la pousser jusqu’au bout, la faire fructifier enfin pour donner une moisson de conséquences baroques, incongrues, délirantes, irremplaçables. C’est ainsi qu’en opposant le culot au culot, la passion à la passion et l’image à l’image, il aura quelque chance de combattre l’ennemi avec ses propres armes. » [12]

Gripari l’Européen

On connaît Gripari surtout pour son ironie et sa critique sans concession des idées reçues, des grandes causes, de l’engagement tel qu’il est préconisé par les idéologies modernes, soi-disant humanistes et démocratiques, dont il se méfiait comme de la peste. On le connaît moins pour la ferveur qui était la sienne à l’égard de la grande patrie et de l’idée européenne. Elle s’exprime pourtant clairement dans les quelques pages finales de ses entretiens avec Alain Paucard dont voici quelques extraits significatifs :

« Il y a toujours eu une unité culturelle européenne. C’est tellement évident pour moi que je considère sincèrement les deux guerres mondiales comme deux crimes, voire deux trahisons. C’est au point qu’en me baladant à Moscou, avec les idées que tu me connais, c’est-à-dire très anti-communistes (nous étions encore en plein régime communiste, ndlr), j’ai eu, au bout de deux jours, la curieuse impression de me trouver chez moi. Et, curieusement, Camille-Marie Galic, de Rivarol, m’a dit avoir éprouvé le même sentiment. Tout d’un coup, c’est comme si on était là depuis des années. Non que les moscovites soient particulièrement aimables, au contraire, ils vous font la gueule, ils sont très xénophobes […] Mais, même dans leur façon de râler, de vous regarder de traviole, ils ont quelque chose de proche, ils sont de chez nous, ils sont nous... Alors qu’à Alexandrie d’Égypte, qui est une ville charmante, que j’ai beaucoup aimée, il n’y a pas de doute, c’est ailleurs, je ne suis plus en Europe. À Moscou, j’y suis... » [13]

L’importante distinction entre ce qui est européen et ce qui ne l’est pas, la reconnaissance de ceux avec qui l’on ressent, selon l’expression de Goethe, des « affinités électives » qui peuvent nous porter à nous sentir chez nous lorsque nous visitons ces étrangers proches, n’implique pas un rejet du non-européen :

« Dès qu’on parle de culture avec un " Soviétique ", on sent tout de suite que c’est un frère. Ça peut être un frère ennemi, ce n’est pas la première fois, hélas, mais c’est un frère quand même. Cela dit, les Arabes, qui ne sont pas des Européens, sont solidaires de l’Europe et resteront nos partenaires désignés, quoi qu’on fasse et quoi qu’on dise. On ne peut pas dissocier les deux rives de la Méditerranée. » [14]

Reconnaissance de l’autre, l’Arabe, en l’occurrence, qu’il considère comme un voisin géographique et historique avec lequel une association est souhaitable, sans pour autant le confondre avec les nôtres, Européens de tout poil partageant, malgré leur diversité, une même culture plurimillénaire. Par ailleurs, sa xénophilie n’empêche pas Gripari de se déclarer contre l’immigration étrangère massive :

« ...nous ne devons pas nous laisser coloniser, à aucun prix. Un pays pluri-ethnique, c’est toujours un pays raciste, un pays où la guerre raciale sévit en permanence. » [15]

À l’intérieur d’une grande Europe réunifiée, il se prononce pour l’abolition des nations, responsables selon lui des guerres incessantes qui ont opposé les Européens entre eux :

« Malgré mes sympathies, très réelles, pour l’extrême-droite, je suis anti-nationaliste, je suis même contre les nations. La France, l’Angleterre, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, etc. sont des entités qui se sont formées dans un contexte du XIXe siècle, contexte fort malsain, de guerre permanente, où le voisin était considéré comme l’ennemi, et où chacun cherchait à se retrancher derrière des frontières " naturelles ". De là ce découpage absurde, qui n’a même pas l’excuse de correspondre aux réalités nationales. Parce que la réalité, c’est aussi la Bretagne, le pays basque, la Catalogne, la Croatie, la Slovaquie, la Transylvanie et tout le reste... » [16]

Mais l’Europe à l’époque où s’exprimait Gripari, tout comme aujourd’hui, n’était qu’un embryon de puissance, à souveraineté limitée, sans volonté propre, cernée par de redoutables ennemis qui la maintenaient dans un état de soumission permanente.

« L’Europe est maintenant dans la même situation qu’à l’époque de la Sainte-Alliance, avec la même police idéologique anti-européenne. Ou encore comme l’Allemagne et l’Italie avant leur unité. L’Europe est une nation vaincue à la recherche de son unité, de son indépendance. Elle restera dans cet état d’infériorité aussi longtemps qu’elle n’aura pas trouvé le moyen de s’unifier politiquement . » [17]

Les ennemis de l’Europe, disait-il, « sont toujours les mêmes : la Sainte-Alliance des vainqueurs de 1945 » dont l’un des partenaires a, depuis lors, déclaré forfait, alors que nous savons que pour des raisons « bêtement géographiques, jamais les États-Unis n’auront les mêmes intérêts que nous. » Pourtant, aujourd’hui peut-être encore plus qu’hier, certains hauts personnages de la République française montrent qu’ils ne le savent toujours pas, ou plutôt, qu’ils ne veulent pas le savoir. La Sainte-Alliance est essentiellement un ennemi intérieur de l’Europe. Celle-ci n’en est restée qu’au stade du rêve pour la minorité d’Européens fidèles à leur plus longue mémoire ( le rêve européen ), ce qui n’est pas négligeable, car :

« Les rêves sont la moitié de la vie. L’homme n’est pas seulement ce qu’il mange, ni ce qu’il pense, encore moins ce qu’il croit. Mais il est ce qu’il rêve. » [18]

« Apprendre à désespérer de bonne heure »

Pour clore ce chapitre, il convient de s’interroger à propos de la figure intellectuelle qui définit le mieux l’écrivain Pierre Gripari parmi celles qui défilent sur l’horizon du XXe siècle. Un peu philosophe, il n’est pas un pur penseur, comme ont pu l’être Jean-Paul Sartre, et, dans une autre dimension, Heidegger. Les grands systèmes philosophiques, philologiques ou sociologiques l’ont toujours rebuté (comme nous l’avons vu à propos de Dumézil) sans que cela l’empêche de puiser son inspiration aux plus vénérables sagesses (Lucrèce, le Tao, les soufis...), comme l’atteste son Évangile du rien. Fabuleux conteur, s’il en est, son oeuvre ne se réduit pas à la faculté de conter, de romancer ou de dramatiser les produits de sa foisonnante imagination ou ceux qu’il retravaille à partir des trésors de l’imaginaire européen. Soldat politique passé du communisme stalinien à l’extrême-droite lepéniste, il n’a jamais vraiment pris la politique au sérieux et récuse même l’étiquette d’anarchiste de droite que certains lui attribuent. Presque toujours drôle, il est plus qu’un comique, plus qu’un simple bouffon. D’un esprit critique sans concession, il ne verse pas dans la mélancolie ni l’amertume sans espoir. La devise du Taciturne « il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer » lui va comme un gant. Le don de soi justifie, rachète, enrichit la plus horrible des existences, pense-t-il comme tous les auteurs maudits :

« ...la conclusion de L’évangile du rien, c’est que la sagesse antique, dans le sens du non-désir et de l’adaptabilité parfaite, eh bien, ça ne suffit pas. Si cela suffisait, le drogué, le schizophrène seraient des sages. Or il ne suffit pas à l’homme de ne pas souffrir, il a besoin de donner, de se donner. C’est pour cela que j’étais si violent contre la révolution de mai 68. Celui qui n’a rien à donner, le pur consommateur, celui-là est un pauvre type, un être déséquilibré. » [19]

Et quel est le don spécifique de Gripari à ses lecteurs, petits et grands, celui qui reste lorsqu’on referme les livres, qui nous ragaillardit, nous réconcilie avec une vie qui, sans être la vallée de larmes des désespérés, n’est pas non plus une promenade de tout repos ? C’est l’impertinence du vendeur de mèche qui nous apprend à ne croire en rien pour mieux chercher nos propres vérités, à désespérer de bonne heure pour ne pas nous laisser prendre aux miroirs aux alouettes tendus par les marchands de faux bonheurs, pour suivre notre propre voie et donner notre propre mesure.

Pierre Gripari, comme Céline et Marcel Aymé, vend la mèche des fausses croyances, des faux prophètes et des politiciens véreux qui enrégimentent les masses. Comme Guy Debord, Jean Baudrillard et Philippe Muray, chacun à sa façon, il dévoile le complot permanent de la société du spectacle et de la consommation qui réduit en esclavage consentant tous ceux qui se laissent piéger par ses appâts. Comme Dieudonné Mbala Mbala, il ne craint pas de pointer le doigt vers les vrais criminels qui ont, depuis la nuit des temps, l’habileté de se déguiser en victimes :

« – Un crime ? Oh... oui et non ! Si c’étaient d’autres qu’eux, là bien sûr, ce serait criminel... Seulement eux, voyez-vous, ce n’est pas la même chose... Ils ont des droits particuliers que les autres n’ont pas, ils sont protégés... ils ont beaucoup souffert ! »

Pour ne prendre que des agressions récentes, le crime ainsi nié ou atténué aurait pu être, le bombardement de Belgrade en 1999 ou celui de Bagdad en 2003 par les Anglo-américains, ou encore la pulvérisation du Liban en 2006 et de Gaza en 2009 par les Israéliens...

Détrompez-vous, ces remarques ne concernent que les trois petits cochons qui ont dévoré le chat de la Mère Michel dans la Patrouille du conte. [20]

et

et  !

!