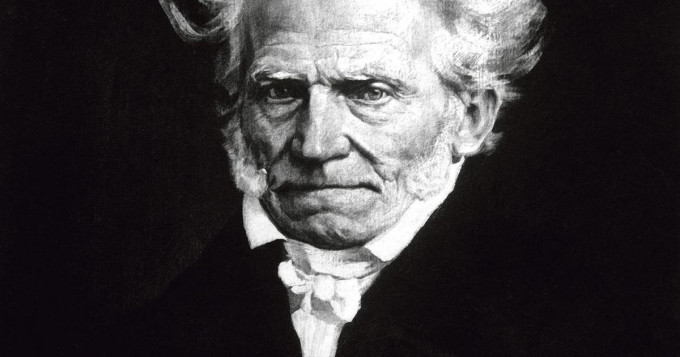

En 1851, paraît en deux volumes l’ouvrage d’Arthur Schopenhauer (1788-1860) Parerga et paralipomena. Le titre réunit des termes grecs peu usités et qu’on peut traduire par « Accessoires et Restes » ou, plus simplement par « Suppléments et omissions ». Il n’empêche pas le succès du livre et met fin à la traversée du désert de l’auteur dont l’opus majeur Le Monde comme volonté et comme représentation (1819) a été accueilli avec indifférence.

À l’époque, Hegel est le penseur officiel de l’Allemagne. Schopenhauer qui estime que son système est « une forme de verbiage particulièrement néfaste » se rend à Berlin en 1820 pour le défier et place ses cours aux mêmes heures ; l’échec est affligeant et se répète en 1827. Cela l’incite à rompre tout lien avec le monde enseignant et à critiquer violemment dans un pamphlet La Philosophie universitaire, ce dont elle lui tiendra compte. Il s’éloigne, à l’instar de Kant, de toute vie sociale, connaît des déboires amoureux et publie jusqu’en 1850 un ensemble d’ouvrages remplis d’amertume et de rancœur ; ils forment l’essentiel des Parerga et lui assurent la reconnaissance.

Le livre accueille sa théorie du pessimisme et sa métaphysique du beau ; il réunit des textes sur le penser par soi-même, les écrivains et le style, la lecture et les livres, la religion, le christianisme, le suicide, l’histoire de la philosophie, Éthique, droit et politique, l’éducation… Les contributions ont leur pertinence et leur originalité. Elles sont liées par des fils ténus et se nourrissent de sa philosophie. La somme ne reformule pas de manière autre sa pensée, mais lui ajoute et en dessine de nouveaux prolongements.

La première et suffisante règle d’un bon style est d’avoir quelque chose à dire (Nietzsche met le sien au rang de Goethe et affirme qu’il sait « émouvoir sans rhétorique »). Schopenhauer (si cultivé et maître de l’insertion de ses citations, selon Proust) est contre les textes indigestes, l’érudition boulimique, la recherche effrénée de références livresques : la lecture dépossède de la réflexion spontanée et personnelle. La femme n’est pas faite pour rendre l’être heureux, elle est un piège de la nature pour la reproduction ; ruineuse par les dépenses et pertes de temps, elle devient laide et acariâtre avec l’âge. D’où le plaidoyer pour le célibat : l’homme, un être incapable d’amitié, il est une catastrophe qui doit s’assumer seul. La misogynie prolonge un pessimisme radical. L’insupportable est le malheur d’être né : « La vie est une affaire qui ne couvre pas ses frais » et rien ne peut racheter la somme des souffrances, des frustrations qui pèsent sur la totalité d’une existence. Le bonheur est une valeur négative, il s’identifie avec l’absence de souffrance. Didier Raymond écrit : « Rarement une philosophie aura créé autant de plaisir en décrivant autant de malheurs, en conférant enfin une certitude philosophique au sentiment de désespérance, d’extrême lassitude de l’existence. »

Pour ne pas disséminer la pensée de Schopenhauer en un ensemble d’opinions originales reprises et célébrées par des écrivains et artistes (de Wagner à Charlie Chaplin, de Proust à Kafka…), il faut les enraciner au cœur même de sa réflexion exposée dans Le Monde comme volonté et comme représentation écrit à 31 ans.

Lire la suite de l’article sur lorientlejour.com

Essai sur les femmes d’Arthur Schopenhauer

(avec une préface de Félix Niesche),

l’ouvrage sulfureux est disponible chez Kontre Kulture !

et

et  !

!