Pendant plus de quarante ans, le sociologue américain Mike Davis a été de tous les combats progressistes. Dans son dernier livre, il dénonce l’émergence d’une planète de bidonvilles. Rencontre avec un militant intarissable.

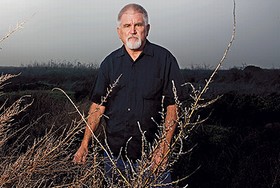

La nouvelle est tombée au coeur de l’année 2007 : plus de la moitié des habitants de la planète sont désormais des citadins. En 2008, et chaque année à venir, plusieurs dizaines de millions de Terriens viendront gonfler les villes. Dans un livre au titre sans appel - Le Pire des mondes possibles -, un professeur de sociologie urbaine à l’université de Californie a décrit la réalité de cette urbanisation galopante : le « bidonville global ». Toute sa vie, Mike Davis a été un « foot soldier » : un fantassin, un militant de terrain. Quarante-cinq ans qu’il se bat - au propre comme au figuré -, Mike Davis ! A 16 ans, il est obligé de quitter l’école pour gagner sa vie : découpeur dans les entrepôts de viande, camionneur, chauffeur de bus pour touristes et... militant ! La politique, il est tombé dedans très jeune pour ne plus en sortir. Fils d’une catholique irlandaise, marxiste autodidacte et athée, viré du Parti communiste américain pour insoumission, familier des grandes manifs et du coup de poing, il est de tous les combats des années 60 et 70, pour les droits civiques notamment et contre la guerre du Vietnam. Cinq fois arrêté, cinq fois marié, révolté, passionné, intarissable. Nous sommes allés à sa rencontre à San Diego. A 62 ans, ce globe-trotteur impénitent nous attendait devant notre hôtel pour nous emmener crapahuter sur les collines arides qui cernent la ville. Il voulait que nous voyons cette garrigue escarpée où, jour et nuit, des clandestins mexicains venus de Tijuana tentent de passer aux Etats-Unis au milieu des rochers et des épineux. Nous montrer les terres brûlées par le gigantesque incendie du mois de novembre, qui a grillé des dizaines de plantes menacées.

Dans Le Pire des mondes possibles, vous évoquez une « planète de bidonvilles ». Qu’entendez-vous par là ?

Le Programme des Nations unies pour le développement prévoit qu’en 2020 plus de deux milliards de personnes vivront dans des taudis. Les habitants des bidonvilles représentent déjà près de 80 % de la population urbaine des pays les moins développés. Et demain, l’essentiel de la croissance démographique mondiale aura lieu dans les zones urbaines de ces pays, notamment dans leurs bidonvilles. Nous retrouvons, en ce début du XXIe siècle, le monde de Charles Dickens et d’Emile Zola. L’énorme bidonville de Kibera (Nairobi), par exemple, a plus d’habitants au mètre carré que les quartiers délabrés du Lower East Side, à New York, dans les années 1900. Si rien ne change, l’humanité future habitera dans des cartons : elle sera plus proche des premières habitations connues, au Proche-Orient, il y a huit mille ans, que de la vision futuriste d’une humanité logée dans des tours de verre et d’acier...

L’explosion des bidonvilles est un phénomène récent. Comment expliquer une croissance aussi forte et aussi soudaine ?

Le boom date des années 80, avec la croissance brutale de l’emploi urbain informel, c’est-à-dire des emplois qui n’entrent pas dans l’économie traditionnelle : embauches sans contrat, sans allocations chômage et sans respect du droit du travail. A chaque fois, c’est le même mécanisme qui se répète : l’agriculture de subsistance ayant de plus en plus de mal à se défendre face aux restructurations exigées par le marché, les campagnes se vident de leurs habitants au profit des villes. Ces nouveaux urbains tentent de refaire leur vie, mais pour y parvenir, ils ont besoin d’un coup de main de leur gouvernement... au moment précis où, presque partout, celui-ci décide de réduire son action et de diminuer les aides sociales. D’où ce phénomène nouveau : une croissance démographique urbaine forte, sans développement économique.

Comment les nouveaux urbains font-ils pour s’adapter à cette situation ?

Leur sens de l’improvisation, pour trouver du travail ou un logement, tient vraiment du miracle. Pourtant la situation est de plus en plus difficile : avant les années 90, les bidonvilles étaient des terrains, situés à la périphérie des villes, que les pauvres squattaient gratuitement jusqu’à ce que leur situation devienne légale. Aujourd’hui, on assiste à la privatisation des squats. Quelqu’un - un mafieux local, un fonctionnaire privilégié ou un politicien corrompu - parvient à s’emparer du terrain pour le vendre aux squatteurs. Du coup, les plus pauvres - ceux qui ne peuvent rien acheter - sont rejetés à la périphérie de la périphérie, à des dizaines de kilomètres parfois du centre-ville, comme à Lagos, au Nigeria, où certains habitants des taudis ont cinq ou six heures de trajet quotidien pour aller travailler. Et, surtout, ils sont parqués sur des sites inconstructibles, souvent dangereux à cause des glissements de terrain ou de la proximité de déchetteries toxiques.

Vous soulignez les effets dévastateurs de cet éloignement des bidonvilles...

Tant que les riches et les pauvres vivaient dans le même tissu urbain, ils développaient un certain sens de la solidarité. Aujourd’hui, ils ne se croisent plus jamais : les riches vivent dans des communautés fermées par des grilles, et les pauvres, rejetés à l’extrême périphérie, n’ont plus de contact avec les institutions. Leur souffrance est vite récupérée : souvenez-vous des responsables des attentats de Casablanca, il y a quelques années. La plupart de ces jeunes n’avaient jamais mis les pieds au centre-ville... Mais le plus effrayant n’est peut-être pas que notre monde devienne une planète de bidonvilles, c’est qu’il devient une planète de gangs ! Les études sur les bandes soulignent bien l’importance du prestige et de l’honneur dans l’appartenance à un gang mais elles ne disent pas assez que cette adhésion - et tous les trafics qu’elle implique - est aussi la conséquence de revenus trop faibles.

Le système D, l’économie parallèle et la débrouille offrent-ils toujours des solutions ?

Plus maintenant, car la capacité de l’économie informelle d’absorber les nouveaux urbains atteint ses limites. Partout, on manque de capitaux, on manque de terrains et dans le même temps il y a trop de main-d’oeuvre. Le nombre de femmes de ménage, de journaliers ou de vendeurs à la sauvette dont une grande ville a besoin n’est pas illimité ! La compétition fait rage pour ces petits boulots de subsistance et les gens ne peuvent survivre qu’en ajoutant des heures de travail à leurs (déjà) longues journées de boulot. Les effets politiques, psychologiques et sociaux de cette pression ne se font d’ailleurs pas attendre. Les violences raciales ou ethnoreligieuses augmentent, car chaque communauté donne la priorité à ses membres quand il s’agit d’embaucher. En Inde, les hindous emploient des hindous, les musulmans des musulmans... Inutile de se voiler la face : souvent, dans les bidonvilles, ce sont des pauvres qui font pression sur d’autres pauvres, tout simplement pour nourrir leur famille.

Dans les années 80, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international sont intervenus auprès d’un certain nombre d’Etats pour les aider. Quel a été l’effet de ces réformes ?

Ce fut un désastre : le FMI et la Banque mondiale ont imposé rigueur budgétaire et réduction drastique des investissements publics aux gouvernements des pays en développement au moment précis où la déréglementation agricole forçait les pauvres à quitter les campagnes pour les villes. Face à l’explosion des bidonvilles, qu’a fait la Banque mondiale ? Elle a contourné les gouvernements et créé tout un réseau d’ONG. Certaines font du bon boulot mais la plupart tendent malheureusement à se substituer aux organisations politiques et sociales locales, et favorisent une nouvelle forme de clientélisme. Aujourd’hui, on met en avant des solutions comme le microcrédit. Encore une bonne idée... sauf qu’elle ne concerne que peu de monde et ne produit pas l’effet de levier dont a besoin une économie de bidonville. Dans une ville comme Lima, au Pérou, ou dans certaines villes africaines, le microcrédit a même tendance à favoriser l’exploitation des plus pauvres par ceux qui le sont un petit peu moins. Je ne crois pas, pour ma part, qu’on puisse parer à la croissance démographique des villes sans entreprendre des investissements massifs.

Mais la corruption et le gaspillage ne marquent-ils pas les limites de l’intervention des pouvoirs publics ?

Si, bien sûr, n’empêche que ces investissements sont indispensables. Les choses sont évidemment plus faciles pour un pays comme le Venezuela, qui dispose d’une manne financière avec le pétrole. Pour les autres, une redistribution des richesses s’impose pour améliorer le niveau de vie des habitants. Si les classes moyennes sud-américaines payaient des impôts équivalents à ce que vous payez en Europe, par exemple, la situation des bidonvilles sur ce continent pourrait rapidement s’améliorer ! Mais aussi bien en Amérique latine qu’en Afrique ou en Asie du Sud, les urbains riches sont massivement sous-imposés par les gouvernements locaux.

Pourquoi les élections ne changent-elles pas la donne ?

On oublie qu’une immense quantité de gens sur cette planète n’ont toujours pas la possibilité d’élire leurs représentants locaux ! La démocratie urbaine, c’est l’exception, pas la règle. Au Mexique, par exemple, les maires des grandes villes sont désignés par le gouvernement central. Dans les nouvelles métropoles high-tech d’Inde, les représentants municipaux sont certes élus, mais le pouvoir réel est entre les mains d’institutions économiques non élues qui contrôlent la vente des terrains. Au bout d’un moment, les gens finissent par ne plus croire à la démocratie.

Depuis plus de quarante ans, vous êtes de toutes les luttes de la gauche américaine. Ce militantisme intellectuel mais aussi physique - il vous a valu pas mal de bagarres et quelques arrestations - a déserté le paysage politique américain. Vous sentez-vous seul ?

D’une certaine façon, c’est plus facile pour moi que pour un militant de gauche européen : je suis moins entouré de gens désillusionnés, je croise moins d’anciens leaders et célébrités passés à droite avec armes et bagages... Et puis j’ai grandi pendant la guerre froide, j’ai été confronté très jeune - dès l’âge de 16 ans - à la difficulté d’appartenir à une minorité politique. Ensuite, j’ai vécu la résistance vietnamienne et la révolution cubaine avec un immense enthousiasme, mais je n’ai jamais pensé que le type de société dans lequel je souhaitais vivre existait, où que ce soit, sur notre planète. Donc, la lutte continuait. Cela ne m’empêche pas de me poser la question, trois ou quatre fois par jour : pourquoi est-ce que j’y crois, pourquoi ai-je ces idées politiques ? La réponse est simple : parce que, même si les utopies révolutionnaires sont mortes, il faut changer le monde. C’est une responsabilité fondamentale.

Une responsabilité que vous avez ressentie très tôt, à la fin de votre adolescence. Quelles ont été les « racines intellectuelles » de votre engagement ?

Comme tous les autodidactes, j’ai des goûts bizarres. J’ai grandi avec Sartre. Les Chemins de la liberté, que j’ai dû lire cinq fois, ont eu un énorme impact sur moi, et l’existentialisme a été la première philosophie à laquelle j’ai adhéré. Et puis j’adore Zola. Je sais bien qu’il n’a plus la cote, mais Les Rougon-Macquart est la plus extraordinaire des enquêtes de sociologie urbaine. Zola a un oeil exceptionnel, même s’il n’a pas la plume de Balzac. Il aurait fait un malheur s’il avait vécu à Los Angeles, avec un pareil terreau social, tant de tragédies humaines...

Votre oeuvre laisse transparaître une profonde compassion pour les hommes, un souci à la limite du religieux pour la destinée humaine...

Ca va vous surprendre de la part d’un marxiste, mais je suis profondément attristé par les scandales qui touchent l’Eglise aux Etats-Unis. L’ancien catholique en moi (je me suis rebellé contre l’Eglise lorsque j’avais 7 ans et je suis depuis un athée convaincu) continue de penser que l’Eglise, en partie au moins, incarne toujours le principe d’unité de notre humanité. Il m’est plus facile de discuter avec certains amis chrétiens, attachés à l’esprit de communauté, à l’idée que la vie doit avoir un sens et un but, qu’avec certains intellectuels de gauche, pourtant plus proches de mes opinions. Bref, je me sens catholique culturellement, même si certains me voient comme un Saint-Just...

Quelle leçon tirez-vous de ces décennies d’engagement ?

Parfois, j’ai le sentiment d’avoir vécu trop longtemps, d’être un survivant. Je suis né trop tard, j’aurais dû mourir il y a soixante ans dans les rues de Madrid ! Une des choses les plus difficiles à vivre pour moi a été la disparition de cette génération des années 30, de ces combattants des Brigades internationales en Espagne ou de la résistance au fascisme et au nazisme, que j’ai connus plus tard et qui sont devenus des amis. Eux, oui, c’étaient des « héros ». Quand ma fille me dit : « Papa, c’est incroyable ce que vous avez fait dans les années 60 ! », je lui réponds : « Tu ne comprends pas. Si l’on met de côté la lutte pour les droits civiques, notre génération n’a rien fait. Elle a si peu accompli que votre génération doit se démener pour sauver la planète et se battre partout pour un peu plus de justice sociale. » .

Olivier Pascal-Moussellard pour Télérama

A LIRE

Le Pire des mondes possibles, De l’explosion urbaine au bidonville global, éd ; la Découverte, coll. Poche, 252p, 10 €

La nouvelle est tombée au coeur de l’année 2007 : plus de la moitié des habitants de la planète sont désormais des citadins. En 2008, et chaque année à venir, plusieurs dizaines de millions de Terriens viendront gonfler les villes. Dans un livre au titre sans appel - Le Pire des mondes possibles -, un professeur de sociologie urbaine à l’université de Californie a décrit la réalité de cette urbanisation galopante : le « bidonville global ». Toute sa vie, Mike Davis a été un « foot soldier » : un fantassin, un militant de terrain. Quarante-cinq ans qu’il se bat - au propre comme au figuré -, Mike Davis ! A 16 ans, il est obligé de quitter l’école pour gagner sa vie : découpeur dans les entrepôts de viande, camionneur, chauffeur de bus pour touristes et... militant ! La politique, il est tombé dedans très jeune pour ne plus en sortir. Fils d’une catholique irlandaise, marxiste autodidacte et athée, viré du Parti communiste américain pour insoumission, familier des grandes manifs et du coup de poing, il est de tous les combats des années 60 et 70, pour les droits civiques notamment et contre la guerre du Vietnam. Cinq fois arrêté, cinq fois marié, révolté, passionné, intarissable. Nous sommes allés à sa rencontre à San Diego. A 62 ans, ce globe-trotteur impénitent nous attendait devant notre hôtel pour nous emmener crapahuter sur les collines arides qui cernent la ville. Il voulait que nous voyons cette garrigue escarpée où, jour et nuit, des clandestins mexicains venus de Tijuana tentent de passer aux Etats-Unis au milieu des rochers et des épineux. Nous montrer les terres brûlées par le gigantesque incendie du mois de novembre, qui a grillé des dizaines de plantes menacées.

Dans Le Pire des mondes possibles, vous évoquez une « planète de bidonvilles ». Qu’entendez-vous par là ?

Le Programme des Nations unies pour le développement prévoit qu’en 2020 plus de deux milliards de personnes vivront dans des taudis. Les habitants des bidonvilles représentent déjà près de 80 % de la population urbaine des pays les moins développés. Et demain, l’essentiel de la croissance démographique mondiale aura lieu dans les zones urbaines de ces pays, notamment dans leurs bidonvilles. Nous retrouvons, en ce début du XXIe siècle, le monde de Charles Dickens et d’Emile Zola. L’énorme bidonville de Kibera (Nairobi), par exemple, a plus d’habitants au mètre carré que les quartiers délabrés du Lower East Side, à New York, dans les années 1900. Si rien ne change, l’humanité future habitera dans des cartons : elle sera plus proche des premières habitations connues, au Proche-Orient, il y a huit mille ans, que de la vision futuriste d’une humanité logée dans des tours de verre et d’acier...

L’explosion des bidonvilles est un phénomène récent. Comment expliquer une croissance aussi forte et aussi soudaine ?

Le boom date des années 80, avec la croissance brutale de l’emploi urbain informel, c’est-à-dire des emplois qui n’entrent pas dans l’économie traditionnelle : embauches sans contrat, sans allocations chômage et sans respect du droit du travail. A chaque fois, c’est le même mécanisme qui se répète : l’agriculture de subsistance ayant de plus en plus de mal à se défendre face aux restructurations exigées par le marché, les campagnes se vident de leurs habitants au profit des villes. Ces nouveaux urbains tentent de refaire leur vie, mais pour y parvenir, ils ont besoin d’un coup de main de leur gouvernement... au moment précis où, presque partout, celui-ci décide de réduire son action et de diminuer les aides sociales. D’où ce phénomène nouveau : une croissance démographique urbaine forte, sans développement économique.

Comment les nouveaux urbains font-ils pour s’adapter à cette situation ?

Leur sens de l’improvisation, pour trouver du travail ou un logement, tient vraiment du miracle. Pourtant la situation est de plus en plus difficile : avant les années 90, les bidonvilles étaient des terrains, situés à la périphérie des villes, que les pauvres squattaient gratuitement jusqu’à ce que leur situation devienne légale. Aujourd’hui, on assiste à la privatisation des squats. Quelqu’un - un mafieux local, un fonctionnaire privilégié ou un politicien corrompu - parvient à s’emparer du terrain pour le vendre aux squatteurs. Du coup, les plus pauvres - ceux qui ne peuvent rien acheter - sont rejetés à la périphérie de la périphérie, à des dizaines de kilomètres parfois du centre-ville, comme à Lagos, au Nigeria, où certains habitants des taudis ont cinq ou six heures de trajet quotidien pour aller travailler. Et, surtout, ils sont parqués sur des sites inconstructibles, souvent dangereux à cause des glissements de terrain ou de la proximité de déchetteries toxiques.

Vous soulignez les effets dévastateurs de cet éloignement des bidonvilles...

Tant que les riches et les pauvres vivaient dans le même tissu urbain, ils développaient un certain sens de la solidarité. Aujourd’hui, ils ne se croisent plus jamais : les riches vivent dans des communautés fermées par des grilles, et les pauvres, rejetés à l’extrême périphérie, n’ont plus de contact avec les institutions. Leur souffrance est vite récupérée : souvenez-vous des responsables des attentats de Casablanca, il y a quelques années. La plupart de ces jeunes n’avaient jamais mis les pieds au centre-ville... Mais le plus effrayant n’est peut-être pas que notre monde devienne une planète de bidonvilles, c’est qu’il devient une planète de gangs ! Les études sur les bandes soulignent bien l’importance du prestige et de l’honneur dans l’appartenance à un gang mais elles ne disent pas assez que cette adhésion - et tous les trafics qu’elle implique - est aussi la conséquence de revenus trop faibles.

Le système D, l’économie parallèle et la débrouille offrent-ils toujours des solutions ?

Plus maintenant, car la capacité de l’économie informelle d’absorber les nouveaux urbains atteint ses limites. Partout, on manque de capitaux, on manque de terrains et dans le même temps il y a trop de main-d’oeuvre. Le nombre de femmes de ménage, de journaliers ou de vendeurs à la sauvette dont une grande ville a besoin n’est pas illimité ! La compétition fait rage pour ces petits boulots de subsistance et les gens ne peuvent survivre qu’en ajoutant des heures de travail à leurs (déjà) longues journées de boulot. Les effets politiques, psychologiques et sociaux de cette pression ne se font d’ailleurs pas attendre. Les violences raciales ou ethnoreligieuses augmentent, car chaque communauté donne la priorité à ses membres quand il s’agit d’embaucher. En Inde, les hindous emploient des hindous, les musulmans des musulmans... Inutile de se voiler la face : souvent, dans les bidonvilles, ce sont des pauvres qui font pression sur d’autres pauvres, tout simplement pour nourrir leur famille.

Dans les années 80, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international sont intervenus auprès d’un certain nombre d’Etats pour les aider. Quel a été l’effet de ces réformes ?

Ce fut un désastre : le FMI et la Banque mondiale ont imposé rigueur budgétaire et réduction drastique des investissements publics aux gouvernements des pays en développement au moment précis où la déréglementation agricole forçait les pauvres à quitter les campagnes pour les villes. Face à l’explosion des bidonvilles, qu’a fait la Banque mondiale ? Elle a contourné les gouvernements et créé tout un réseau d’ONG. Certaines font du bon boulot mais la plupart tendent malheureusement à se substituer aux organisations politiques et sociales locales, et favorisent une nouvelle forme de clientélisme. Aujourd’hui, on met en avant des solutions comme le microcrédit. Encore une bonne idée... sauf qu’elle ne concerne que peu de monde et ne produit pas l’effet de levier dont a besoin une économie de bidonville. Dans une ville comme Lima, au Pérou, ou dans certaines villes africaines, le microcrédit a même tendance à favoriser l’exploitation des plus pauvres par ceux qui le sont un petit peu moins. Je ne crois pas, pour ma part, qu’on puisse parer à la croissance démographique des villes sans entreprendre des investissements massifs.

Mais la corruption et le gaspillage ne marquent-ils pas les limites de l’intervention des pouvoirs publics ?

Si, bien sûr, n’empêche que ces investissements sont indispensables. Les choses sont évidemment plus faciles pour un pays comme le Venezuela, qui dispose d’une manne financière avec le pétrole. Pour les autres, une redistribution des richesses s’impose pour améliorer le niveau de vie des habitants. Si les classes moyennes sud-américaines payaient des impôts équivalents à ce que vous payez en Europe, par exemple, la situation des bidonvilles sur ce continent pourrait rapidement s’améliorer ! Mais aussi bien en Amérique latine qu’en Afrique ou en Asie du Sud, les urbains riches sont massivement sous-imposés par les gouvernements locaux.

Pourquoi les élections ne changent-elles pas la donne ?

On oublie qu’une immense quantité de gens sur cette planète n’ont toujours pas la possibilité d’élire leurs représentants locaux ! La démocratie urbaine, c’est l’exception, pas la règle. Au Mexique, par exemple, les maires des grandes villes sont désignés par le gouvernement central. Dans les nouvelles métropoles high-tech d’Inde, les représentants municipaux sont certes élus, mais le pouvoir réel est entre les mains d’institutions économiques non élues qui contrôlent la vente des terrains. Au bout d’un moment, les gens finissent par ne plus croire à la démocratie.

Depuis plus de quarante ans, vous êtes de toutes les luttes de la gauche américaine. Ce militantisme intellectuel mais aussi physique - il vous a valu pas mal de bagarres et quelques arrestations - a déserté le paysage politique américain. Vous sentez-vous seul ?

D’une certaine façon, c’est plus facile pour moi que pour un militant de gauche européen : je suis moins entouré de gens désillusionnés, je croise moins d’anciens leaders et célébrités passés à droite avec armes et bagages... Et puis j’ai grandi pendant la guerre froide, j’ai été confronté très jeune - dès l’âge de 16 ans - à la difficulté d’appartenir à une minorité politique. Ensuite, j’ai vécu la résistance vietnamienne et la révolution cubaine avec un immense enthousiasme, mais je n’ai jamais pensé que le type de société dans lequel je souhaitais vivre existait, où que ce soit, sur notre planète. Donc, la lutte continuait. Cela ne m’empêche pas de me poser la question, trois ou quatre fois par jour : pourquoi est-ce que j’y crois, pourquoi ai-je ces idées politiques ? La réponse est simple : parce que, même si les utopies révolutionnaires sont mortes, il faut changer le monde. C’est une responsabilité fondamentale.

Une responsabilité que vous avez ressentie très tôt, à la fin de votre adolescence. Quelles ont été les « racines intellectuelles » de votre engagement ?

Comme tous les autodidactes, j’ai des goûts bizarres. J’ai grandi avec Sartre. Les Chemins de la liberté, que j’ai dû lire cinq fois, ont eu un énorme impact sur moi, et l’existentialisme a été la première philosophie à laquelle j’ai adhéré. Et puis j’adore Zola. Je sais bien qu’il n’a plus la cote, mais Les Rougon-Macquart est la plus extraordinaire des enquêtes de sociologie urbaine. Zola a un oeil exceptionnel, même s’il n’a pas la plume de Balzac. Il aurait fait un malheur s’il avait vécu à Los Angeles, avec un pareil terreau social, tant de tragédies humaines...

Votre oeuvre laisse transparaître une profonde compassion pour les hommes, un souci à la limite du religieux pour la destinée humaine...

Ca va vous surprendre de la part d’un marxiste, mais je suis profondément attristé par les scandales qui touchent l’Eglise aux Etats-Unis. L’ancien catholique en moi (je me suis rebellé contre l’Eglise lorsque j’avais 7 ans et je suis depuis un athée convaincu) continue de penser que l’Eglise, en partie au moins, incarne toujours le principe d’unité de notre humanité. Il m’est plus facile de discuter avec certains amis chrétiens, attachés à l’esprit de communauté, à l’idée que la vie doit avoir un sens et un but, qu’avec certains intellectuels de gauche, pourtant plus proches de mes opinions. Bref, je me sens catholique culturellement, même si certains me voient comme un Saint-Just...

Quelle leçon tirez-vous de ces décennies d’engagement ?

Parfois, j’ai le sentiment d’avoir vécu trop longtemps, d’être un survivant. Je suis né trop tard, j’aurais dû mourir il y a soixante ans dans les rues de Madrid ! Une des choses les plus difficiles à vivre pour moi a été la disparition de cette génération des années 30, de ces combattants des Brigades internationales en Espagne ou de la résistance au fascisme et au nazisme, que j’ai connus plus tard et qui sont devenus des amis. Eux, oui, c’étaient des « héros ». Quand ma fille me dit : « Papa, c’est incroyable ce que vous avez fait dans les années 60 ! », je lui réponds : « Tu ne comprends pas. Si l’on met de côté la lutte pour les droits civiques, notre génération n’a rien fait. Elle a si peu accompli que votre génération doit se démener pour sauver la planète et se battre partout pour un peu plus de justice sociale. » .

Olivier Pascal-Moussellard pour Télérama

A LIRE

Le Pire des mondes possibles, De l’explosion urbaine au bidonville global, éd ; la Découverte, coll. Poche, 252p, 10 €

et

et  !

!