Lors d’une table ronde sur la traite des Noirs et l’esclavage, en octobre 1998, j’avais traité le thème de « la déportation massive d’Africains, un crime contre l’humanité ».

De retour vers Paris, un historien, professeur à l’université d’Orléans, m’a suggéré d’une façon très amicale de « ne pas employer le mot déportation s’agissant de la traite car il vaut mieux éviter les malentendus ». Comme je le regardais sans rien comprendre, il ajouta que si, toutefois je tenais absolument à employer le mot déportation à l’écrit, mieux valait l’utiliser entre guillemets et faire, en bas de page, une note précisant qu’il est question de la traite. Pour justifier sa position il précisa : « À l’époque de la traite, on n’a jamais employé le mot déportation. Aucun manuel d’histoire, aucun historien n’emploie ce mot pour parler de la traite. Parfois on parlera d’importation ou de transport. Le mot déportation renvoie aux déportations ayant eu lieu en Europe sous la domination nazie et, en conséquence, il est intellectuellement malhonnête d’en faire un emploi abusif. »

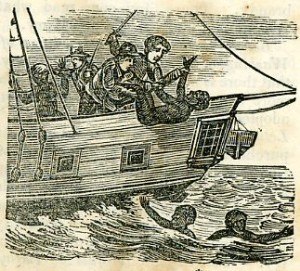

J’ignorais que même le droit d’appeler par son nom la déportation d’êtres humains la plus gigantesque que l’histoire de l’humanité ait connue pouvait nous être contesté. Et cela, pour la raison que les négriers, leurs descendants et leurs historiens, ni à l’époque ni après, n’ont employé ni autorisé l’emploi du mot déportation pour qualifier leur pratique. Ainsi, parce que les auteurs de ces actes barbares privilégièrent l’emploi d’euphémismes comme « traite », nous serions priés de nous en tenir là ? Le monopole des mots et des définitions n’est pas anodin. Il fait partie de la manipulation de l’histoire et du contrôle de son interprétation. C’est là que les enjeux d’une qualification juridique apparaissent dans toute leur ampleur saisissante.

Lorsqu’ils font des recherches sur le phénomène nazi, les historiens occidentaux – les seuls qui, des siècles durant, ont eu le pouvoir d’écrire et leur histoire et la nôtre – font de leur mieux pour ne pas comprendre qu’Hitler ne fut que le révélateur d’une sauvagerie raciste installée et remontant bien avant le XXème siècle, une sauvagerie raciste, un système d’anéantissement de l’homme dont, jusqu’alors, seuls les peuples colonisés avaient fait l’expérience.

Quant aux philosophes, occidentaux bien entendu, ils s’appliquèrent, après 1945, à nous convaincre que le nazisme, l’Allemagne hitlérienne et les génocides hitlériens ne pouvaient pas être compris avec les principes ou les critères traditionnels de la philosophie occidentale. Ces messieurs, si cartésiens et épris de logique, ne comprirent pas que, du fait du génocide des indigènes d’Amérique, du fait de la déportation massive des Africains et de leur mise en esclavage, Auschwitz ne peut pas être perçu partout et par tous comme il l’est en Europe et par les européens.

En sorte que, là où un philosophe européen se pose la question de savoir si, après Auschwitz, il est « possible de penser », un descendant d’Africains déportés, pas philosophe pour deux sous, peut lui expliquer : la « pensée philosophique » ne fut en rien ébranlée après Gorée et, pire encore, après Saint-Domingue, et ne sera donc guère bouleversée par des atrocités dont elle s’était accommodée aussi longtemps que les victimes appartenaient à d’autres latitudes que la « philosophie ».

Il est temps et il est nécessaire qu’au moins les Noirs sachent que la différence fondatrice du décalage entre le génocide afro-américain et les génocides hitlériens relève non pas des faits, mais de leur qualification juridique, ainsi que de la qualité des victimes. Une fois cela admis, chacun, s’il le veut, pourra comprendre qu’en histoire la définition et la qualification des faits, ainsi que leur dimension historique, sont affaires de pouvoir.

Rosa Amelia Plumelle-Uribe, La Férocité Blanche

et

et  !

!