L’intelligence artificielle dans le mode de production capitaliste : entre accélération technologique et crise des rapports sociaux

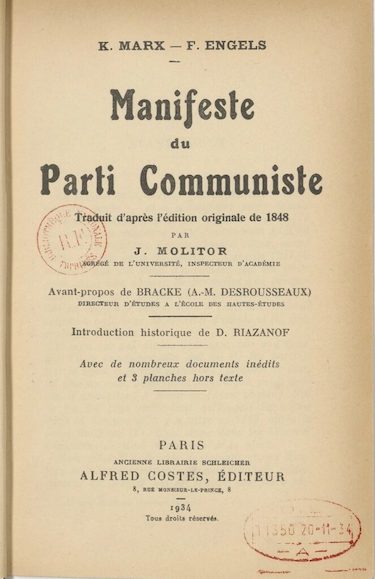

Karl Marx et Friedrich Engels écrivaient dans le Manifeste du parti communiste :

« La bourgeoisie ne peut exister sans révolutionner sans cesser les instruments de production, ce qui veut dire les rapports de production, c’est à dire l’ensemble des rapports sociaux. Ce bouleversement continu de la production, cet ébranlement constant de tout le système social, cette agitation et cette insécurité perpétuelle distinguent l’époque bourgeoise de toutes les précédentes. »

Une nouvelle étape dans l’accumulation capitaliste

Depuis la première révolution industrielle, l’objectif du capital est resté constant : transformer chaque technique avancée en moyen de réduire les coûts et d’augmenter la plus-value. À chaque cycle, les instruments de production se perfectionnent, et avec eux les hiérarchies sociales se recomposent. L’introduction de l’intelligence artificielle dans les chaînes de valeur marque une rupture d’échelle. Contrairement aux machines-outils ou aux ordinateurs personnels, elle ne se contente pas d’augmenter les capacités humaines : elle tend à les rendre superflus.

Des professions entières sont menacées : traducteurs, journalistes, graphistes, analystes financiers, développeurs, cadres intermédiaires. Autant de postes jusque-là apparaissant comme hautement qualifiés – donc protégés – qui se retrouvent désormais précarisés parce que les algorithmes accomplissent ces tâches plus vite, à moindre coût, et parfois avec une précision supérieure. La logique capitaliste, en quête de profit immédiat, ne se satisfait pas d’utiliser l’IA pour renforcer l’humain : elle l’utilise surtout pour le remplacer.

Obsolescence des compétences et désajustement social

Cette évolution engendre une contradiction aiguë. Dans la théorie marxiste, les forces productives (machines, techniques, savoir-faire) doivent s’articuler avec les rapports de production, c’est-à-dire les rapports sociaux entre classes. Lorsque les premières se développent de manière explosive mais que les secondes restent figées, un désajustement apparaît. Or nous sommes en plein dans ce paradoxe.

Les forces productives connaissent une croissance vertigineuse grâce à l’IA. La capacité de générer du texte, de la musique, de la programmation ou des diagnostics médicaux à une vitesse inédite bouleverse le champ productif. Mais les rapports sociaux, eux, restent marqués par la propriété privée des moyens de production et par la transformation du travail humain en marchandise. Résultat : là où l’IA pourrait alléger le fardeau humain, donner du temps libre, favoriser l’épanouissement collectif, elle sert avant tout à accroître l’extraction de plus-value, à intensifier la concurrence, et à aggraver la précarité.

L’ouvrier spécialisé de l’atelier du XIXe siècle avait vu sa force physique concurrencée par la machine. L’ingénieur, le rédacteur, le médecin d’aujourd’hui voit ses compétences cognitives concurrencées par un logiciel. La logique de mise au rebut se répète, mais à une échelle beaucoup plus inquiétante, car elle touche au cœur des activités symboliques qui fondaient la distinction entre l’humain et la machine.

La promesse d’émancipation retournée en son contraire

L’IA transporte une promesse d’abondance : produire plus, mieux et à moindre coût. Mais dans le cadre d’un mode de production capitaliste, cette promesse se retourne contre ceux qui devraient en être les bénéficiaires. L’exemple de la productivité agricole au XXe siècle illustre bien ce processus : en théorie, elle aurait pu libérer les paysans d’un travail harcelant, tout en garantissant une alimentation abondante ; en réalité, elle a conduit à des concentrations foncières massives, une standardisation alimentaire et une mécanisation qui a jeté des millions de travailleurs sur le marché de l’emploi précaire. L’IA risque d’en être la version ultime, appliquée à l’ensemble des secteurs.

Il y a là une ironie tragique : plus les forces productives atteignent un niveau proche de l’autonomie, plus l’humain devrait être dispensé du travail contraint. Mais puisque ce travail reste l’unique moyen par lequel l’individu accède au revenu, son érosion débouche sur l’insécurité, et non sur la liberté. Le capitalisme transforme donc le progrès en menace.

La révolution est-elle devenue inéluctable ?

La question se pose alors avec acuité : une telle contradiction entre forces productives et rapports de production peut-elle être régulée par de simples ajustements réformistes, ou annonce-t-elle une rupture révolutionnaire ? Marx et Engels soulignaient que l’histoire des sociétés jusqu’à nos jours est l’histoire de la lutte des classes. Lorsque les techniques avancées deviennent trop puissantes pour les rapports sociaux qui les encadrent, des bouleversements radicaux deviennent inévitables.

Aujourd’hui, l’IA illustre ce point de tension extrême. D’un côté, elle inaugure un potentiel d’organisation sociale où les besoins matériels pourraient être satisfaits avec une dépense de travail humain minimale. De l’autre, sa mise en œuvre capitaliste détruit les emplois, élargit les inégalités et intensifie la concurrence mondiale. Nous sommes devant une situation où, comme tant de fois à travers l’histoire, les vieilles structures apparaissent incapables de contenir les nouvelles forces qu’elles ont engendrées.

Peut-on imaginer un capitalisme « régulé », intégrant l’IA sans sacrifier des millions de vies sur l’autel de la productivité ? Ou bien l’ampleur même des bouleversements rend-elle inévitable une transformation profonde du système, une révolution qui redistribue l’usage des machines au service du collectif plutôt qu’au profit d’une minorité ? Si la bourgeoisie ne peut cesser de bouleverser les instruments de production, elle risque bien un jour de produire sa propre mise au rebut, en créant les conditions objectives d’un dépassement de l’ordre existant.

Vers une bifurcation historique

L’intelligence artificielle n’est pas une simple innovation de plus dans le cours de l’accumulation capitaliste. Elle porte en elle une promesse et une menace : promesse d’abondance et d’autonomie humaine, menace de chômage massif et de désagrégation sociale. Ce double visage reflète la contradiction centrale énoncée dans le Manifeste du parti communiste : la bourgeoisie crée les conditions de son triomphe, mais aussi celles de sa propre disparition.

L’histoire n’offre pas de prédictions assurées. Mais elle enseigne une constante : lorsque les forces productives atteignent un point où les rapports de production deviennent un carcan, la révolution n’est plus une abstraction idéologique mais une nécessité historique. L’irruption de l’IA dans le mode de production capitaliste pourrait bien marquer l’approche de ce point de rupture, où l’humanité aura à choisir entre la soumission à une insécurité perpétuelle ou l’invention d’un ordre social nouveau.

et

et  !

!