Premiers constats géopolitiques :

La France de Louis XIV est la première puissance mondiale. Sa population est riche d’environ vingt millions d’habitants, soit un quart de la population totale européenne. Grâce au long travail initié par les Capétiens, elle dispose d’un État fort doté de capacités de mobilisations importantes. Sa force fut ainsi pendant des siècles sa cohérence face à des États encore morcelés et décentralisés.

La France dispose de zones de développement capitaliste importantes, notamment ses ports comme Bordeaux ou Nantes ou encore les manufactures royales créées par Colbert.

Elle a développé depuis François Ier un grand empire colonial, de l’Amérique du Nord aux Antilles, du Sénégal jusqu’aux Indes.

Son armée est la plus forte du monde occidental. Ses effectifs grimperont ainsi jusqu’à 500 000 soldats pendant la guerre de la Ligue d’Augsbourg, ce qui est supérieur aux armées révolutionnaires pré-Napoléon. Cela lui permettra de tenir tête aux forces combinées de la Hollande, de l’Angleterre, du Saint-Empire, de la Savoie, de l’Espagne, de la Suède, du Portugal et de l’Écosse.

Une des plus grandes réussites géostratégiques de Louis XIV est le développement de la marine de guerre, « la Royale ». Sous l’impulsion de Colbert, celle-ci comptera jusqu’à 300 navires dans les années 1680. Elle sera ainsi la première marine de guerre du monde, devant l’Angleterre. Malheureusement, les guerres longues et coûteuses auront raison d’une partie de ses moyens…

Les guerres sans fin

Louis XIV fut un grand roi guerrier, je pense ne rien apprendre à qui que ce soit.

Sur les 72 années du règne, 46 furent consacrées à la guerre. Ce sont ainsi six conflits qui ont émaillé le long règne du Roi-Soleil :

• Guerre franco-espagnole : 1635-1659 (en cours quand Louis XIV devient roi en 1643)

• Guerre de Dévolution : 1667-1668

• Guerre de Hollande : 1672 - 1678

• Guerre des Réunions : 1683 - 1684

• Guerre de la Ligue d’Augsbourg : 1689 - 1697

• Guerre de Succession d’Espagne : 1700 - 1713

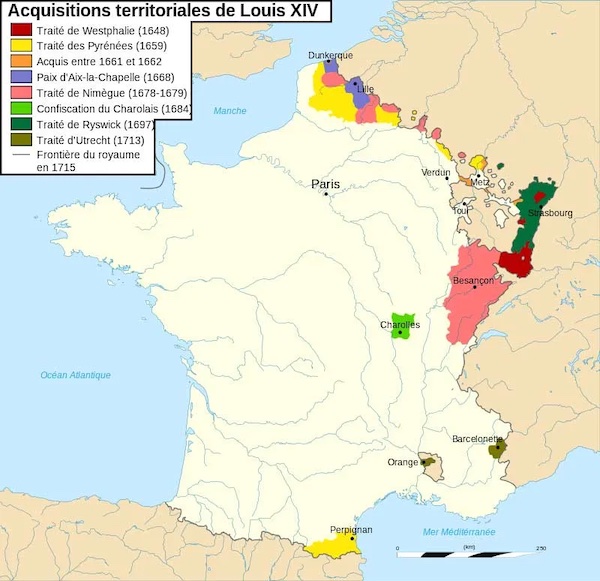

Du point de vue géopolitique, ces conquêtes permirent à la France de gagner en profondeur stratégique et de faire reculer les menaces qui pesaient notamment sur le Nord depuis des siècles. De plus, Louis XIV entoura ce nouveau « pré carré » d’une « ceinture de fer » de forts construits par son génie en chef Vauban. Cette nouvelle réalité stratégique fit que plus une seule bataille ne se déroula sur le sol de France jusqu’à la Révolution.

En outre, par la guerre de Succession d’Espagne, le petit-fils de Louis XIV montait sur le trône d’Espagne sous le nom de Philippe V et brisait l’encerclement de l’empire Habsbourg qui remontait à Charles Quint et la Renaissance. Cependant, l’Espagne sortait affaiblie de la guerre et devait céder ses possessions belges et italiennes à l’Autriche.

Si le bilan territorial de ces guerres en Europe fut largement positif pour la France, dessinant une partie de ses frontières modernes, il fut loin d’être gratuit.

Tout d’abord, on estime que ce sont entre 400 000 et 600 000 Français qui sont morts pendant ces guerres, ce qui est une catastrophe démographique si on tient compte en plus des estropiés et du manque d’enfants à naître.

Ensuite, quelques 20 000 nobles seraient également morts sur les champs de bataille, ce qui est significatif quand on sait que leur nombre total à cette époque était d’environ 200 000. Ces guerres vont entraîner une baisse démographique de la noblesse qui va l’affaiblir de façon durable jusqu’à la Révolution.

Enfin, à sa mort, Louis XIV rendra à son arrière petit-fils Louis XV une France ruinée, dans des proportions complètement folles. En 1715, la dette publique totale s’élevait à 2,8 milliards de livres pour 69 millions de recettes annuelles. Le Régent n’évitera la banqueroute que par miracle.

De l’ascension de l’Angleterre

Si la France reste la première puissance mondiale à la fin du règne de Louis XIV, on voit poindre un certain déclin relatif qui n’ira qu’en s’accroissant tout au long du siècle.

Si la France gagne des territoires en Europe, elle en perd en Amérique. L’Acadie, Terre-Neuve et la baie d’Hudson passent sous contrôle anglais. L’île Saint-Christophe aux Antilles est également cédée à l’Angleterre.

En Méditerranée, les britanniques prennent Minorque et Gibraltar.

L’Angleterre s’affirme ainsi comme une grande puissance mondiale et sa marine ne sera plus contestée jusqu’à la Première Guerre mondiale.

Première conclusion :

Si Louis XIV a certes récupéré des territoires en Europe et sécurisé le « pré carré », le bilan est moins positif à l’international avec la mise en orbite de l’Angleterre. La ruine entraînée par ces guerres sans fin coûtera à la France sa marine, alors la première du monde, ce qui se révèlera fatal lors du règne de Louis XV.

D’autre part, on peut questionner l’intérêt d’envoyer des centaines de milliers d’hommes à la mort dans des guerres continentales d’attrition quand l’enjeu n’était plus simplement l’Europe, mais bien le monde. Il était peut-être plus pertinent de se battre pour que New-York se fût appelé Nouvelle-Angoulême plutôt que pour la possession de Maubeuge.

Ces guerres ruinèrent la France et sa population dans des proportions inimaginables. C’est ce bon Fénelon qui écrira en pleine guerre de la Ligue d’Augsbourg une lettre anonyme à Louis XIV pour l’enquérir de changer sa politique moins logique qu’égotique :

« Cependant vos peuples, que vous devriez aimer comme vos enfants, et qui ont été jusqu’ici si passionnés pour vous, meurent de faim. La culture des terres est presque abandonnée ; les villes et la campagne se dépeuplent ; tous les métiers languissent et ne nourrissent plus les ouvriers. Tout commerce est anéanti. Par conséquent vous avez détruit la moitié des forces réelles du dedans de votre état, pour faire et pour défendre de vaines conquêtes au dehors. Au lieu de tirer de l’argent de ce pauvre peuple, il faudroit lui faire l’aumône et le nourrir. La France entière n’est plus qu’un grand hôpital désolé et sans provision. Les magistrats sont avilis et épuisés. La noblesse , dont tout le bien est en décret, ne vit que de lettres d’état. Vous êtes importuné de la foule des gens qui demandent et qui murmurent. C’est vous-même, Sire, qui vous êtes attiré tous ces embarras ; car, tout le royaume ayant été ruiné, vous avez tout entre vos mains, et personne ne peut plus vivre que de vos dons. Voilà ce grand royaume si florissant sous un roi qu’on nous dépeint tous les jours comme les délices du peuple, et qui le seroit en effet si les conseils flatteurs ne l’avoient point empoisonné. »

Je vous conseille la lecture de cette lettre qui avait bien pointé les failles de l’absolutisme : cour rongée par la flatterie, dérive tyrannique d’un pouvoir tout personnel, écrasement de la noblesse, guerres à répétition…

Les famines

C’est un sujet un peu ignoré car peu glorieux : la France connut parmi les pires famines de son histoire sous Louis XIV.

On imagine facilement une agriculture française florissante et riche de tous temps, or la réalité est plus nuancée. Elle était ainsi sous Louis XIV globalement en retard par rapport à ses concurrents.

Regardons rapidement tout d’abord ses points forts.

L’agriculture française bénéficiait d’un territoire diverse qui permettait des productions variées (céréales, vin, oléagineux, etc). Certaines régions, comme la Beauce ou la Normandie, étaient relativement productives grâce à des terres fertiles et à des pratiques agricoles mieux organisées. Enfin, sous l’impulsion de Colbert, des efforts furent faits pour développer des cultures commerciales (par exemple, la soie dans le Sud) et améliorer les infrastructures (canaux, routes), bien que les résultats fussent limités.

Cependant, les rendements agricoles étaient globalement plutôt faibles, de l’ordre d’environ 5 à 7 grains récoltés par grain semé pour les céréales, contre 10 ou plus aux Pays-Bas. L’adoption de nouvelles techniques (rotation des cultures, outils perfectionnés) était lente, surtout dans les régions reculées et les structures féodales (droits seigneuriaux, dîme) et une fiscalité lourde pesaient sur les paysans, limitant leur capacité à investir dans des innovations.

De leur côté, les Provinces-Unies étaient en avance grâce à des innovations comme la rotation des cultures, l’usage intensif d’engrais (guano, fumier), et un drainage efficace des terres (polders) et l’Angleterre commençait à expérimenter des améliorations agricoles (préfigurant la révolution agricole du XVIIIe siècle), comme l’introduction de nouvelles cultures (navets, trèfle) et l’enclosure des terres.

Ainsi, plutôt que d’investir dans l’agriculture et l’économie, Louis XIV fit les guerres que nous connaissons. Or, cela se paya très cher quand le climat se fit moins clément.

L’hiver 1692 fut particulièrement rigoureux et fut suivi en 1693 par des récoltes très médiocres à cause d’un temps trop pluvieux.

La France connut donc la « Grande Famine de 1693-1694 ». Celle-ci, cumulée à des épidémies, aux effets de la guerre de la Ligue d’Augsbourg et à l’augmentation des impôts (c’est à cette époque que l’on crée la capitation) va aboutir à une catastrophe démographique sans précédent : ce ne sont pas moins de 1 300 000 de personnes qui vont trouver la mort en plus de la mortalité normale, soit un vingtième du royaume.

Encore une fois, et au delà des soucis climatiques, c’est Vauban qui expliquera dans un mémoire au roi les causes structurelles de la crise démographique française : la lourdeur des impôts, la misère effroyable des paysans, les guerres.

En 1709, rebelote avec un hiver particulièrement froid et cette fois-ci en pleine guerre de succession d’Espagne (déjà neuf années de guerre très laborieuses). La France entière se retrouve gelée au-delà des périodes normales de dégel. On comptera cette fois-ci environ 600 000 victimes.

Ainsi, si cette période de l’histoire de France est marquée par une forte natalité, elle l’est aussi par une mortalité exceptionnelle.

De la crise au sursaut

En plus des défaites militaires, la situation devenait intenable pour Louis XIV qui demandait la paix aux coalisés au prix… de l’ensemble des conquêtes réalisées depuis le début de son règne. Cependant, ceux-ci furent trop gourmands et exigèrent qu’il rejoignît la guerre contre son petit-fils Philippe V roi d’Espagne. Il refusa évidemment et envoya le duc de Villars avec la dernière armée capable de se battre à la frontière nord-est de la France.

Louis XIV informa le duc de ses intentions en cas de défaite de ce dernier. Son projet était ni plus ni moins que de lever le ban et l’arrière ban de la noblesse, de rameuter quelques milliers d’hommes frais et de prendre la tête d’une grande mission suicide pour l’honneur contre les coalisés…

C’est le duc de Villars qui sauva la situation de façon presque miraculeuse d’abord à Malplaquet en 1709 et surtout à Denain en 1712.

Ainsi, il s’en fallut de peu pour que le grand règne glorieux du Roi-Soleil ne finisse dans une catastrophe sans nom.

Conclusion

Derrière la propagande et malgré certaines grandes réussites, le dernier tiers du règne de Louis XIV fut une des périodes les plus tristes de l’histoire de France. Louis XV hérita à cinq ans d’un royaume malheureux, meurtri et au bord de la ruine.

La France, au sommet de sa puissance et de la culture mondiale, était en même temps détruite de l’intérieur par la guerre, les famines, la maladie, les persécutions et la ruine. C’est cette situation paradoxale qu’il faut appréhender pour étudier ce que fut ensuite l’histoire du XVIIIe siècle, de l’affaiblissement de la monarchie aux guerres mondiales perdues contre l’Angleterre. La Révolution française est en partie fille de cette période dramatique qui aura décrédibilisé la monarchie et sapé l’amour du peuple pour son roi.

et

et  !

!